경제가 성장해도 삶은 행복하지 않다고?…논란 부른 통계청 '삶의 질' 지표

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

통계청 '삶의 질 종합지수' 첫 발표

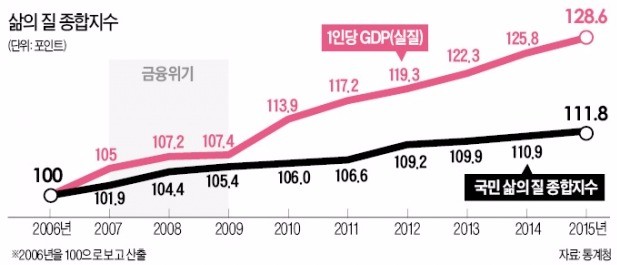

10년간 1인당 GDP 29% 늘때 '삶의 질 지수'는 12% 개선

고용·주거 불안 등이 원인…교육·안전 분야는 개선

'소득수준과 삶의 만족도 정비례한다'는 반론도

10년간 1인당 GDP 29% 늘때 '삶의 질 지수'는 12% 개선

고용·주거 불안 등이 원인…교육·안전 분야는 개선

'소득수준과 삶의 만족도 정비례한다'는 반론도

삶의 질 개선, 경제성장 절반에 못 미쳐

통계청도 비슷한 고민을 했다. 이인실 전 청장 때인 2012년부터 학계와 함께 삶의 질 측정 지표를 만드는 작업을 시작했다. 지표는 소득·소비, 고용·임금, 사회복지, 주거, 건강, 시민참여, 안전, 환경 등 12개 영역 80개에 달한다. 통계청은 5년간의 연구 결과물을 담은 ‘국민 삶의 질 종합지수’를 15일 발표했다.

통계청 집계 결과 2015년 기준 삶의 질 종합지수는 111.8로 기준연도인 2006년(100)에 비해 11.8% 상승했다. 같은 기간 1인당 GDP(실질 기준)는 28.6% 증가했다. 국민 삶의 질 개선 정도가 경제성장의 절반에도 못 미친 것이다.

12개 영역 중 교육(23.9%) 안전(22.2%) 소득·소비(16.5%)에선 삶의 질 개선 정도가 컸다. 가족·공동체(-1.4%) 고용·임금(3.2%) 주거(5.2%) 건강(7.2%) 등은 낮았다.

눈길을 끈 건 △소득·소비 지표와 고용·임금 지표가 상반된 것 △세월호 참사, 공교육 붕괴 등에도 안전·교육 지표가 크게 오른 것 등이다. 통계청은 “소득·소비는 가구 기준이고 GDP 증가에 영향을 많이 받는다”며 “근로시간 등 고용·임금 지표는 ‘개인’ 중심의 주관적 지표여서 부정적인 수치가 높게 나왔다”고 설명했다. 안전과 교육 지표 상승에 관해선 “도로사망률, 고등교육 이수율 같은 객관적 지표는 개선됐기 때문”이라고 설명했다.

GDP 증가율과 삶의 질 개선의 괴리는 비단 한국만의 현상은 아니다. 통계청이 한국 삶의 질 종합지수를 개발할 때 벤치마킹한 캐나다도 사정은 비슷하다. 1인당 GDP는 2006~2015년 8.8% 증가했지만 삶의 질 종합지수는 3.9% 상승했다. 종합지수 상승률은 GDP 증가율의 44.3% 수준으로 한국(41.3%)과 큰 차이가 없다.

이번 통계청 발표로 한국에서도 경제학 이론인 ‘이스털린 역설(Easterlin Paradox)’이 증명된 것이란 주장도 나온다. 이스털린 역설은 미국의 경제학자 리처드 이스털린 미국 서던캘리포니아대(USC) 교수가 1974년 주장한 것으로 “경제가 일정 수준 이상 성장하면 행복이 비례해 늘지 않는다”는 내용이다. 하지만 2015년 노벨경제학상 수상자인 앵거스 디턴 미 프린스턴대 교수가 “국가별 소득 수준과 삶의 만족도가 정비례한다”는 반론을 내놓으면서 학계에서도 논쟁거리다.

이번 통계청 발표에서도 가계 만족도를 보여주는 실질 지표인 지니계수와 상대적 빈곤율, 소득 만족도, 소비생활 만족도 등은 10년간 꾸준히 개선된 것으로 나타났다. ‘성장’의 가치를 무시할 필요는 없다는 지적도 나온다.

조장옥 서강대 경제학과 교수(전 한국경제학회장)는 “성장은 ‘파이’를 늘린다는 점에서 좋은 것”이라며 “성장에도 불구하고 삶의 질이 나아지지 않았다는 결과가 나온 건 ‘과실을 나누는 데’ 문제가 있었다는 것”이라고 말했다. 그는 “성장에 주력하는 동시에 복지 수준도 높이는 제도적 노력이 필요하다”고 덧붙였다.

황정수 기자 hjs@hankyung.com