외환업무 규제완화 1년

환전 못하고 대출도 사실상 불가

정부 규제완화 실효성 크지 않아

업계 "IB시대 맞게 규정 정비를"

◆생색내기에 그친 외환업무 규제 완화

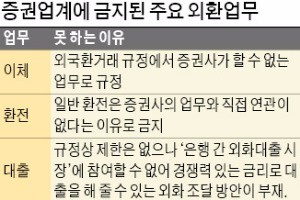

하지만 정부의 규제 완화 실효성이 크지 않다는 게 업계 평가다. 이체와 환전 등 핵심 외환업무를 아직도 금지하고 있어서다. 이체는 외국환거래 규정(제2-14조)에서 증권사가 할 수 없는 업무로 막아놨다. 이에 따라 증권계좌에서 주식 투자로 번 돈을 해외에 사는 자녀의 유학비용으로 직접 보낼 수 없다.

금융투자업계 관계자는 “핀테크(금융+기술) 사업자는 자본금이 3억원만 넘어도 허용해주면서 자기자본 4조원 이상 초대형 IB는 못하게 하는 이유를 수긍하기 어렵다”고 말했다. 핀테크 사업자는 한 사람에게 건당 3000달러, 연간 2만달러까지 이체해줄 수 있다.

환전 업무도 일반 환전까지 확대해줄 것을 요구하고 있다. 지금은 초대형 IB의 기업환전이나 투자자의 해외주식 매수 등으로 대상이 제한돼 있다. 증권업계 관계자는 “일반 환전이 불가능하기 때문에 고객에게 ‘원스톱 서비스’를 해줄 수 없는 사례가 빈번하다”고 전했다.

◆사실상 막혀 있는 외화대출

외화대출도 증권회사에는 ‘그림의 떡’이다. 안정적인 외화 조달 창구가 막혀 있기 때문이다. 증권사가 외화를 확보할 수 있는 방법은 크게 두 가지다. 해외에서 외화채권을 발행하거나 국내 은행과 원화 대 외화의 스와프 거래를 해야 한다.

외화채권 발행은 국제 신용등급이 발목을 잡고 있다. 초대형 IB라도 국제신용등급은 BBB 정도로 대형 은행(A+)보다 4~5등급 떨어진다. 한 초대형 IB 관계자는 “증권사들이 자체 신용등급으로 외화채권을 발행해 조달한 돈으로 대출을 하면 연 7% 안팎의 금리를 받아야 한다”며 “이런 금리로는 영업이 어렵다”고 했다. 은행과 스와프거래도 대출 원가가 높아지고 정기적으로 계약을 갱신해야 하는 어려움이 있다는 지적이다.

증권업계는 ‘은행 간 외화대출 시장’에 참여할 수 있도록 해달라고 요구했다. 이 시장에 들어가면 외화 대출 목적과 보유기간을 따지지 않고 자유롭게 외화거래를 할 수 있어서다. 하지만 한국은행 외화대출취급지침에서는 외국환은행이 아니라는 이유로 증권사를 끼워주지 않고 있다.

금융투자업계는 23일 외환업무와 관련한 현안을 대외적으로 알리기 위해 설명회를 열 예정이다.

박종서 기자 cosmos@hankyung.com

!["올해엔 바이오?"…역대 최고치 경신한 새해 주도주를 둘러싼 분석 [박주연의 여의도 나침반]](https://img.hankyung.com/photo/202601/01.42849277.3.jpg)