사업화 단계별 지원은 뒷전

정권교체 시 정책단절 우려

유승권 고려대 생명공학부 교수는 신경줄기세포치료제를 개발하던 도중 겪은 어려움을 토로했다. 연구비를 받기 위해 보건복지부를 찾으면 당장 임상에 들어갈 수 없으니 미래창조과학부로 가라 하고, 미래부를 찾아가면 원천기술 연구단계를 지났으니 복지부로 가라는 말만 들었다. 유 교수는 “줄기세포치료제를 연구하는 사람들뿐 아니라 신약 개발에 뛰어든 연구자 대부분이 겪는 애로사항”이라고 강조했다.

미래부와 복지부 두 곳에서 지원을 받을 때 겪는 어려움도 있다. 서울 사립대의 한 교수는 “미래부만의 성과도, 복지부만의 성과도 아니기 때문에 부처 간 알력 다툼에 끼여 기술사업화 등에 어려움을 겪기도 한다”며 “어느 부처에서 지원을 받았든 모두 국민의 세금인데 부처 간에 시너지를 내려고 노력하지 않는 이유를 모르겠다”고 꼬집었다.

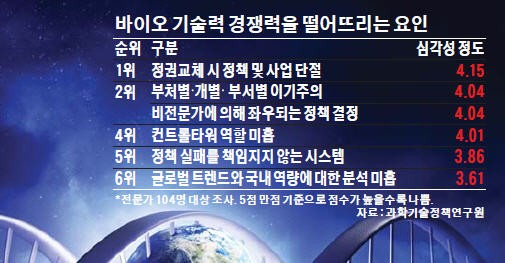

과학기술정책연구원(STEPI)이 올해 초 발표한 ‘바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업’ 보고서에 따르면 부처 간 이기주의 행태가 국내 바이오 경쟁력에 큰 악영향을 미치는 것으로 나타났다. 국내 전문가 104명을 대상으로 설문조사한 결과, 부처별 이기주의 행태가 매우 심각한 수준이라고 답했다. 심각한 정도가 5점 만점에 4.04점이었다. ‘정권교체 시 정책 및 사업 단절’(4.15점)에 이어 두 번째로 심각한 요인으로 지목했다.

지나친 행정 편의주의 연구감사가 연구 생산성을 저해한다는 목소리도 높았다. 이덕환 한국과학기술단체총연합회 부회장은 “연구 과정의 불확실성을 인정해야 한다”며 “연구비 사용 내역이 바뀌면 연구자를 범죄자 취급하는 관행은 바뀌어야 한다”고 지적했다. 가령 실험 도중 시행착오나 오류 횟수가 늘어남에 따라 필요한 시약의 양이 달라질 수 있는데도 연구비 감사 때 표적이 된다는 것이다. 정보기술(IT)에 비해 바이오 분야는 연구기간이 길어 변수가 많다 보니 연구감사에 더 취약하다고 전문가들은 입을 모았다.

연구자에 대한 지나친 간섭과 감독 탓에 바이오 연구개발(R&D) 경쟁력은 뒷걸음치고 있다. 미국 과학잡지 ‘사이언티픽 아메리칸’ 통계에 따르면 한국의 바이오 분야 글로벌 순위는 2009년 15위에서 지난해 24위로 오히려 낮아졌다.

이우상 기자 idol@hankyung.com

![[한경 오늘의 운세] 2025년 1월 30일 오늘의 띠별 운세](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.37643756.3.jpg)