정신과 전문의 2명 소견 필요

의사들 "인력부족·치료효과 저하"

개정안은 정신질환자의 인권침해를 해소하기 위해 입원 절차뿐만 아니라 요건을 강화했다. 그동안 정신질환을 앓고 있거나 자해 또는 타해 위험이 있다고 판단되면 입원이 가능했다. 하지만 앞으로는 두 가지 조건을 모두 충족해야 한다. 망상, 환청, 중독 등 이상행동을 보여도 자신이나 다른 사람을 해칠 정도가 아니면 입원치료를 받기 어려워진다.

법적보호자 2명의 동의와 정신과 전문의 1명의 결정으로 강제입원이 가능했던 것도 정신과 전문의 2명의 소견이 필요하도록 강화했다. 이에 따라 환자들은 입원 2주 이내에 국공립 정신병원 의사를 포함한 2명의 정신과의사에게서 입원 판정을 받아야 한다. 또 최초 입원 후 1개월 안에 별도로 설치된 입원적합성 심사위원회의 허가를 받아야 한다. 입원치료 기간도 기존 6개월에서 3개월로 단축됐다. 계속 입원치료를 받으려면 3개월마다 심사를 통과해야 한다. 환자 본인의 의사에 반하는 불법 강제입원과 정신병동 내 인권유린을 막겠다는 취지다.

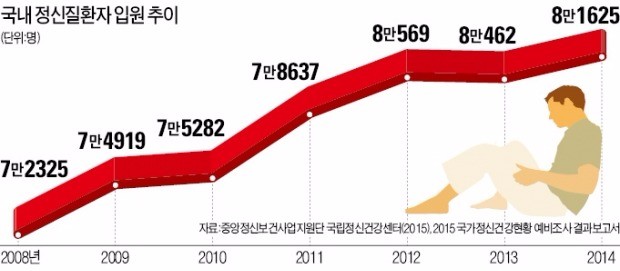

의료계는 현실성이 떨어진다고 반발하고 있다. 입원 심사에 참여하는 국립정신병원 5곳과 공립병원 14곳의 정신과의사가 140명에 불과해 연간 23만건에 이르는 정신질환 진단 업무를 제대로 수행하기 어렵다는 점에서다. 현재 입원 중인 정신질환자의 70%인 5만여명의 강제입원 환자에 대해서도 재심사가 이뤄져야 한다. 업무 부담이 과도해질 수밖에 없다는 지적이 나오는 이유다. 재심사가 형식적인 서면 조사로 전락해 의료서비스 질이 떨어지고 환자들이 대거 퇴원 조치를 당하는 일이 발생할 것이란 우려도 제기된다. 대한신경정신의학회는 개정안 시행으로 최대 1만5000여명의 정신질환자가 퇴원할 수 있다고 지적했다.

보건복지부는 전문의가 부족해 진단을 받지 못한 경우 1회에 한해 기간을 연장할 수 있도록 하고 점진적으로 제도를 보완하겠다는 방침이다.

전예진 기자 ace@hankyung.com