국정기획위, 6월 말 탕감 기준 발표

"취약계층 부담 덜자" 123만명 중 40만명 검토 중

"누구는 탕감해주고 누구는 안해주고" 형평성 우려

정부 내에서도 "상당한 부작용 있을 것" 의견 나와

빚 탕감의 실행방안을 놓고 국정기획위 내에서 신중론이 나오는 것으로 알려졌다. ‘장기 연체자’란 낙인이 찍혀 정상적인 생활이 어려운 서민·취약계층의 부담을 덜어주자는 당초 취지와 달리 형평성 논란, 도덕적 해이 확산 등 부작용이 상당할 것이란 우려 때문이다.

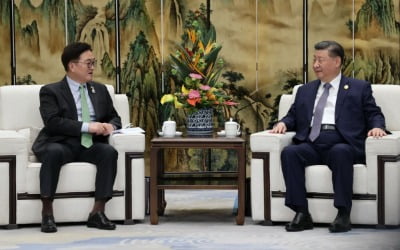

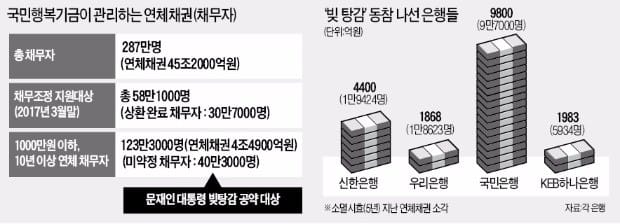

‘빚 탕감’ 공약의 대상은 국민행복기금이 관리하는 장기연체 채무자다. 2013년 3월 출범한 국민행복기금은 은행, 상호금융, 대부업체 등 4211개 금융회사로부터 연체채권을 사들인 뒤 채무조정을 통해 빚을 줄여준다. 빚의 30~90%를 탕감해주고 나머지 빚을 최장 10년간 나눠 갚도록 하는 식이다. 국민행복기금이 지금까지 사들인 연체채권은 45조2000억원어치, 채무자는 287만여 명이다. 이 가운데 지금까지 30만7000명이 빚을 모두 갚는 등 58만여 명이 채무조정을 받았다. 남은 채무자 256만3000여 명 중 문 대통령의 빚 탕감 공약인 ‘빚 1000만원 이하, 10년 이상 연체’ 조건에 해당하는 채무자는 123만3000명가량이다. 당초 국정기획위는 이 중 채무조정에 응하지 않고 있는 미약정자 40만3000명을 우선 탕감 대상으로 고려한 가운데 대상자 기준을 가다듬고 있다.

아직까지 공약 이행방안이 확정되지 않았지만 ‘역대급’ 빚 탕감이 이뤄질 것이란 전망이 많다. 과거 정부도 규모와 내용에 차이는 있으나 채무조정 정책을 추진했지만 100% 빚 탕감을 들고나오지는 않았다는 점에서다. 노무현·이명박·박근혜 정부 때는 이자 면제, 채무 일부 탕감 후 분할상환 등의 정책을 추진했다.

빚 탕감은 민간 금융권으로 확산되는 분위기다. 주요 민간은행이 소멸시효(5년)가 지난 연체채권 소각에 속속 나섰다. 올 들어 신한은행 1만9424명, 우리은행 1만8623명, 국민은행 9만7000명 등 장기연체자의 빚증서를 없앴다. 은행권 관계자는 “연체채권을 소각하면 장기 채무연체자들의 연체기록이 삭제되고, 통장 개설 등 금융거래도 재개할 수 있다”며 “포용적 금융을 내세운 새 정부 기조에 맞춰 은행 등 금융권의 연체채권 소각이 이어질 것”이라고 설명했다.

“버티면 된다” 모럴해저드 확산

빚 탕감 정책은 큰 논란을 초래할 전망이다. 전문가들의 의견도 엇갈린다. 빚 탕감에 찬성하는 쪽은 ‘현실적인 이유’를 든다. 1000만원 이하 금액을 10년 이상 연체한다는 건 사실상 ‘빚 상환능력’이 없다고 봐야 한다는 주장이다. 성태윤 연세대 경제학과 교수는 “장기연체자들은 명백한 경제적 취약계층”이라며 “빚을 안 갚는 게 아니라 못 갚는 상황에 처해 있기 때문에 빚을 없애주고 새출발하도록 도와야 한다”고 말했다.

민간단체인 주빌리은행(공동은행장 유종일 KDI 교수, 이재명 성남시장)은 더 과감한 주장을 편다. “국민행복기금을 청산해 모든 연체채권을 없애야 한다”고 새 정부에 요구했다. 국민행복기금 자체가 민간 금융회사의 서민·취약계층 대상 빚 독촉사업을 정부가 대신 맡아서 약탈적 추심을 하는 것이란 게 주빌리은행의 주장이다.

하지만 부작용에 대한 우려도 만만치 않다. 우선 형평성 논란이 나올 전망이다. 900만원을 10년 이상 안 갚고 버티면 빚을 탕감받는데, 똑같은 빚을 성실히 갚고 있는 사람은 탕감 혜택을 못 볼 수 있다는 지적이다.

금융위도 국정기획위에 ‘누구는 탕감해주고 누구는 안 해주느냐’는 비(非)수혜그룹의 반발이 클 것이란 의견을 전달했다.

김형주 LG경제연구원 연구위원은 “정부가 소득, 재산 유무 등 엄격한 심사를 거쳐 대상자를 선별한다지만, 10년만 버티면 빚 갚을 필요가 없다는 인식이 퍼질 것”이라고 지적했다. 안재욱 경희대 경제학과 교수도 “빚 탕감은 채무자들에게 돈을 벌어 빚을 갚겠다는 의지보다 또 다른 부채 탕감 정책을 기대하게 만들 가능성이 크다”고 꼬집었다.

이태명/김순신 기자 chihiro@hankyung.com