'감동의 실종'…쿠팡의 위기는 거기서 시작했다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'인간다운 직원 대접' 감동이 낙담으로

기대에 못 미치는 임금인상률에 정규직 약속도 불발…대거 경쟁사로

익일배송의 감동도 사라지고

쿠팡맨 줄줄이 떠나자 위탁배송 확대

깨져버린 신뢰…소비자들도 싸늘

'계획된 적자'라던 사업모델도 의구심

임원 대부분 미국인…영어에 막힌 소통

아마존처럼 대약진? 미국과 시장구조 달라

기대에 못 미치는 임금인상률에 정규직 약속도 불발…대거 경쟁사로

익일배송의 감동도 사라지고

쿠팡맨 줄줄이 떠나자 위탁배송 확대

깨져버린 신뢰…소비자들도 싸늘

'계획된 적자'라던 사업모델도 의구심

임원 대부분 미국인…영어에 막힌 소통

아마존처럼 대약진? 미국과 시장구조 달라

그러나 몇 년 가지 못했다. 직원들이 떠나기 시작했다. 파업이 벌어졌다. 고객들은 실망하기 시작했다. 여론도 싸늘해졌다. 엄청난 적자에 대한 대책은 잘 보이지 않았다. 쿠팡에서 지난 몇 년간 벌어진 일이다.

◆핵심 경쟁력이 위기의 진원지로

작년 4월께였다. 인재들이 회사를 나가기 시작했다. 연봉 협상에 실망한 이들이었다. 팀장급이 많았다. 맨땅에서 시작해 수조원에 달하는 거래를 일으킨 주인공들이었다. ‘새로운 도전’이라고 생각하며 버텼다. 하지만 돌아온 것은 3~5%의 평범한 임금인상률이었다. 핵심 인재로 분류되는 ‘에이스’들은 20% 오른 연봉과 특별성과급 1000만~2000만원을 받아갔다는 말에 실망도 했다. “나는 에이스가 아니구나” 하고 생각했다. 때마침 쿠팡 직원을 ‘모셔가려는’ 회사들이 있었다. 대놓고 경쟁사로 이적했다. 쿠팡의 작년 퇴직금은 전년에 비해 세 배 가까이 늘었다.

남아 있는 직원들의 마음도 떠나기 시작했다. 작년 초부터 외국인으로 경영진이 채워졌다. 김범석 쿠팡 대표도 미국 국적자다. 경영진 대부분이 한국말을 못하거나 영어가 한국말보다 편한 사람들이다. 인사를 담당하는 임원조차. 직원들은 이들과 눈 마주치는 것도 꺼리기 시작했다. “외국인 임원들은 회사가 장기적으로 어떻게 되든 쿠팡을 나스닥에 상장한 뒤 스톡옵션을 실행해 엄청난 돈을 챙기고 떠나려는 것 아니냐”는 의심마저 생겨났다.

쿠팡맨 사이에서도 감동이 사라지기 시작했다. 그동안 김 대표의 코드는 ‘아버지’ 또는 ‘큰형’이었다. 1만5000명을 정규직으로 고용하겠다며 택배기사들에게 희망을 줬다. 인간다운 대접을 해줬다. 좋은 일, 나쁜 일이 있을 때 ‘CEO 레터’를 써가며 직원들과 마음을 나눴다. 쿠팡맨들은 그에게서 기회와 희망을 봤다.

그러나 쿠팡은 얼마 전 구조조정을 시작했다. 새로운 평가제도를 시행했다. 어떤 직원들은 임금이 깎였다고 주장한다. 약속한 정규직 추가 선발도 없었다. 김 대표는 직접 나서지 않았다. 힘들어도 김 대표와 정서적 교감을 할 때는 버틸 만했다. 그러나 그가 아무런 설명 없이 구조조정의 칼을 들이대자 쿠팡맨들은 파업과 국정기획자문위원회 고발로 대응했다.

친절한 쿠팡맨에 대한 소비자의 좋은 기억도 퇴색하고 있다. 기다리는 쿠팡맨이 오지 않는다는 소비자가 늘었다. 다른 택배사 직원이 온다. 다음날까지 배송한다는 약속도 깨졌다. 소비자 감동은 식어가고, 여론도 싸늘해졌다.

◆김범석 대표가 답해야 할 시간

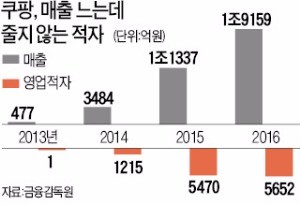

감동의 실종은 쿠팡의 비즈니스 모델이 지속가능한 것인지에 대한 의문을 낳게 했다. 쿠팡의 적자는 연 5000억원이 넘는다. 그들은 계획된 적자라고 했다. 창업 후 9년간 적자를 낸 아마존의 예를 들었다. 아마존은 핵심 경쟁력을 갖추기 위해 계속 투자했다. 그리고 미국 이커머스 시장을 장악했다. 점유율이 70%대에 이르렀다. 규모의 경제는 비용을 급속히 낮춰줬다. 이를 기반으로 아마존은 게임체인저가 됐다. 계획된 적자의 결과였다.

쿠팡 창업멤버들도 이런 계산을 했다. 하지만 한국은 달랐다. 쿠팡의 이커머스 시장 점유율은 10%가 안 된다. 경쟁자가 득실거린다. 이마트와 11번가 등 대기업은 물론 위메프 등 소셜커머스 업체들도 여전히 존재감을 갖고 있다.

쿠팡 전직 임원들은 그래도 희망은 있다고 한다. “김 대표는 남들이 상상하지 못한 것을 보는 눈이 있다. 그가 새로운 해법을 찾을 것”이라고 기대했다. 하지만 부정적인 시각도 있다. ‘계획된 적자’가 언제까지 가능할지, 쿠팡맨과 로켓배송이라는 차별화된 서비스를 계속 유지하는 데 드는 비용을 감당할 수 있을 것인지 등에 대한 의구심이다. 김 대표가 답을 해야 할 시간이다.

김용준 기자 junyk@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)