[책마을] 600년 전 서울의 핫플레이스는 '광화문 앞길'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

서울의 다섯 궁궐과 그 앞길

김동욱 지음 / 집 / 364쪽│1만8000원

김동욱 지음 / 집 / 364쪽│1만8000원

![[책마을] 600년 전 서울의 핫플레이스는 '광화문 앞길'](https://img.hankyung.com/photo/201706/AA.14119480.1.jpg)

1398년(태조 7년) 건립한 광화문은 도성 안 최고의 건축물이었다. 석축을 높이 쌓고 3개의 홍예문을 낸 다음 그 위에 중층 지붕의 누각을 세웠다. 여기에 종과 북을 설치해 시각을 알렸다. 궁궐의 큰 행사 땐 북소리로 행사 절차와 참여자들의 출입을 시간에 맞춰 통제하는 지휘소였다.

광화문 앞은 육조대로, 육조거리로 불렸다. 육조의 관청이 광화문에서 남쪽으로 뻗은 대로 좌우에 늘어서 있어서였다. 1907년 실측을 바탕으로 제작한 ‘광화문외제관아실측평면도’에 따르면 광화문에서 남쪽 끝 광장(현재의 광화문사거리)까지는 550m. 도로 폭은 광화문 앞이 55.4m, 가장 넓은 곳이 58m였다.

육조대로는 사람들로 붐볐다. 국왕의 행렬이나 사신 영접 등 국가적인 행사가 있을 땐 더했다. 사신이 황제의 칙서를 갖고 올 경우 왕이 사신의 숙소인 돈의문(서대문) 밖 모화관까지 가서 칙사를 맞이하고, 나란히 광화문을 통과했다. 문 앞에서는 야외 임시무대인 산대(山臺)를 설치해 가무와 잡희(雜戱)를 펼쳤고, 문 주변을 꽃으로 장식해 위엄을 표시했다.

지금은 다 사라지고 없지만 조선시대 도심의 가로 양쪽에는 장랑(長廊·단층의 긴 건물)이 장관을 이뤘다. 태종은 시전 상점이 모여 있는 종루(종각) 인근은 물론 창덕궁 돈화문 앞에서 동구까지, 광화문 앞에서 운종가를 따라 종묘 앞까지 장랑을 건설했다. 장랑 중 사람들 왕래가 잦은 중심부에는 시전 상점을 뒀고 나머지 구간은 관청이나 군영 시설물로 썼다. 왕실이나 사신의 행차가 있을 땐 장랑 곳곳을 붉은색 비단으로 장식하고 산대를 만들어 기생과 광대들이 공연을 펼치기도 했다. 세종 22년, 왕비가 온양에서 온천을 하고 돌아왔을 땐 이런 행사를 구경하는 백성들이 “담과 같았다”고 실록은 전한다.

창덕궁은 돈화문에서 운종가로 뻗은 길 좌우에 장랑을 갖췄으나 도로 폭이 25m를 넘지 않아 육조대로처럼 화려한 행사를 열 수는 없었다. 하지만 인조의 발인, 이인좌의 난에 가담한 박종원 등을 참수하고 그들의 목을 장대에 꿰어 높이 매단 헌부례, 순조 때 관노비 6만6000여 명을 풀어준 노비문서 소각 등이 돈화문 앞에서 펼쳐졌다.

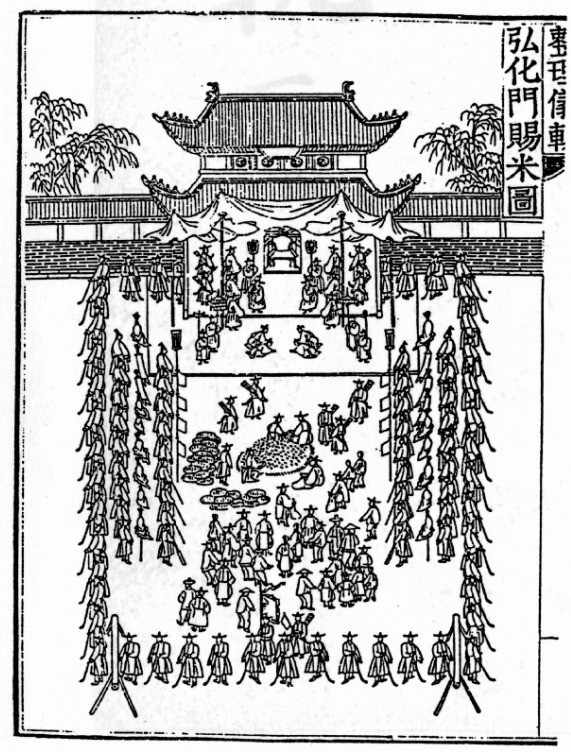

창경궁의 홍화문 앞길은 광화문, 돈화문 앞길과 구조가 달랐다. 길이 옆으로 뻗어 있어서였다. 영조는 1749년 8월 어려운 사람들에게 쌀을 나눠주는 사미(賜米) 행사를 창경궁 홍화문 앞에서 벌였다. 창덕궁에 살면서도 행사를 홍화문에서 벌인 건 돈화문처럼 문루가 높지 않고, 좌우로 사람들이 늘어서기 편해서였을 거라고 저자는 설명한다. 정조도 1795년 생모인 혜경궁 홍씨의 회갑을 맞아 사미행사를 홍화문에서 대대적으로 벌였다고 한다.

일제강점기는 궁궐의 수난기였다. 창경궁은 동물원·식물원이 됐고, 경복궁엔 조선총독부가 들어서고 전시·모임 장소로 개방됐다. 경복궁과 경희궁의 많은 전각들은 철거돼 민간에 넘어갔다. 그간의 복원 노력으로 궁궐들이 제 모습을 찾아가고는 있지만 도시화와 함께 변형 또는 훼손된 궁궐 앞의 가로는 옛 모습을 찾기 어려운 게 현실이다. 그래서 저자는 5대 궁 가운데 유일하게 가로의 폭이 온전히 남아 있는 돈화문 앞길은 함부로 넓히거나 큰 건물을 짓지 말고 잘 보존해야 한다고 강조한다.

서화동 문화선임기자 fireboy@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)