국정위, 취약계층 감면 대책 기존 지원 합치면 연 1조원

프랑스·이탈리아·스페인 등 연간 감면 107억~139억 불과

통신 관련 기금 올 1조3797억…"정부 기금, 요금 인하에 써야"

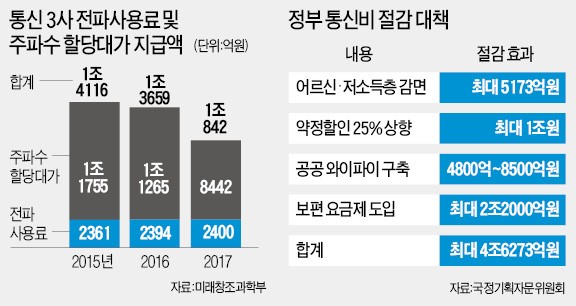

국정기획위가 지난달 22일 발표한 통신비 절감 종합대책에 따르면 이르면 11월부터 65세 이상 기초연금 수급자에게 월 1만1000원의 통신비를 신규 감면해주고, 현재 통신비 할인 혜택을 받는 저소득층에도 월 1만1000원의 통신비를 추가 인하해준다. 국정기획위는 연간 5173억원의 통신비 절감 혜택을 예상했다.

한국의 취약계층 통신비 지원 대책은 미국, 유럽 국가들과 비교해서도 과도한 수준이란 분석이 나왔다. 정보통신정책연구원(KISDI) 조사에 따르면 프랑스 이탈리아 스페인 등 저소득층 통신비 감면정책을 시행하는 유럽 국가들의 연간 통신비 감면금액은 107억~139억원으로 한국과 비교가 안 된다.

미국은 작년 기준 저소득층 1319만 명에게 1조7000억원의 통신비 감면 혜택을 제공했다. 하지만 수혜자 비중은 전체 인구 대비 4.1%로 한국(7.7%)에 비해 낮다. 미국에선 통신사들이 저소득층에 요금을 할인해주면 유·무선, 인터넷 사업자 등 통신사업자들이 분담해 조성한 기금으로 이를 보전해준다. 통신 3사에 모든 비용 부담을 떠안게 하는 한국과는 차이가 크다.

통신업계에선 방송통신발전기금, 정보통신진흥기금 등 통신 관련 기금을 취약계층 통신비 인하에 지원해 통신사들의 경영 부담을 낮춰줘야 한다는 목소리가 나오고 있다. 두 기금은 통신 3사가 정부에 내는 주파수 할당 대가와 전파 사용료를 재원으로 한다.

올해 두 기금의 지출 예산은 1조3797억원에 달한다. 하지만 이 중 서비스 이용자를 위한 직접 지원 사업에 배당된 금액은 1.8%인 260억원에 불과하다. 직접 지원 사업에는 소외계층 통신접근권 보장, 농어촌광대역망 구축, 사이버폭력예방 지원 등이 포함된다. 나머지 예산 대부분은 연구 지원, 방송 콘텐츠 육성 등에 집중됐다. 올해 지출 예산을 모두 국내 이동통신가입자 6200만 명에게 환원하면 1회선당 1만6600원의 통신비를 인하할 수 있다는 계산이 나온다.

업계 관계자는 “두 기금이 준조세라는 인식이 퍼져 있는 만큼 이 기금을 요금 인하에 활용하는 방안을 검토해야 한다”며 “민간 기업인 통신사에 전가한 복지 재원 부담을 정부가 일정 부분 분담해야 한다”고 말했다.

이정호 기자 dolph@hankyung.com

![[분석+]美버텍스 진통제 신약 FDA 문턱넘자…비보존·SK바이오팜도 도전장](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39368672.3.png)