'탈원전 역풍'…흔들리는 미래 먹거리 중성자 연구

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'세계 중성자 과학올림픽' ICNS 대전서 개막

원자로서 생산되는 중성자…세포 손상 없이 구조 분석

알츠하이머 등 연구 핵심…자동차·항공 결함 확인에도 활용

3년간 멈춘 연구 원전 '하나로'

재가동 문제 지역민과 충돌…현대차, 연료전지 연구 차질

원자로서 생산되는 중성자…세포 손상 없이 구조 분석

알츠하이머 등 연구 핵심…자동차·항공 결함 확인에도 활용

3년간 멈춘 연구 원전 '하나로'

재가동 문제 지역민과 충돌…현대차, 연료전지 연구 차질

미국을 비롯해 각국은 쓰임새가 많은 중성자 연구를 확대하기 위해 대학과 기업, 공공기관이 밀접하게 협력하고 있다. 해마다 HFIR과 SNS를 이용하는 대학과 기업 연구진은 600~700개 팀에 이른다.

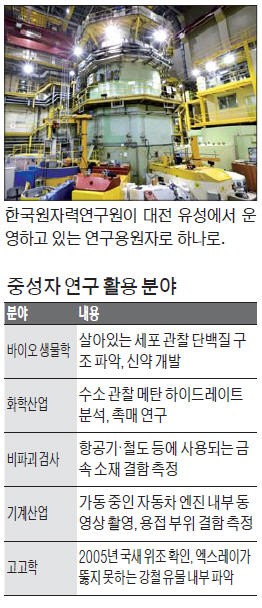

국내에도 HFIR에 필적할 만한 시설이 있다. 대전 유성 원자력연구원에 있는 연구용원자로 하나로다. 이 연구용 원자로에는 2010년 냉중성자 생산 시설이 설치됐다. 하지만 하나로는 3년 가까이 멈춰 있다. 2014년 7월 고장으로 멈춘 하나로는 수리를 마친 뒤에도 내진 보완 조치 공사가 2년에 걸쳐 진행됐다. 지난 5월 재가동을 시작하려고 했지만 시민단체와 인근 주민들은 하나로와 사용후핵연료 보관 방식의 안전성을 먼저 확보해야 한다며 재가동을 반대하고 있다. 최근 정부가 신규 원전건설 중단 등 ‘탈핵정책’을 잇따라 내놓으면서 하나로를 바라보는 시선도 더 날카롭다.

일부 연구는 심각한 차질을 빚고 있다. 현대자동차는 하나로에서 생산한 중성자로 수소자동차용 연료전지 결함을 찾는 연구를 해왔다. 하지만 3년 넘게 중성자 생산이 중단되면서 당초 일정보다 연구가 늦어지고 있다. 메이슨 부사장은 “하나로는 동위원소 생산, 비파괴 검사 등 다양한 목적에 활용될 수 있는 보기 드문 연구용원자로”라며 “연구용원자로가 과학 발전과 기업 이익에 부합한다는 사실을 지역사회에 이해시키기 위한 노력이 필요하다”고 말했다.

대전=박근태 기자 kunta@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)