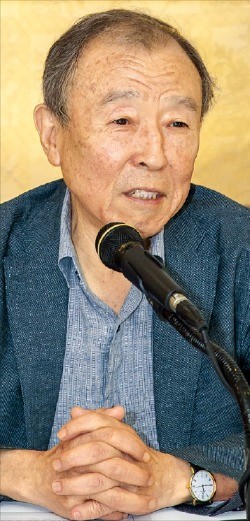

소설가이자 시인인 윤후명 작가(71·사진)가 12권짜리 소설 전집(은행나무)을 11일 완간했다. 1967년 경향신문 신춘문예를 통해 시로 등단한 작가는 1979년 한국일보 신춘문예 소설 부문에 당선되면서 소설가로 전향했다. 윤 작가는 소설과 시의 경계를 무너뜨리는 시적인 문체로 소설을 써오며 자신만의 독특한 문체로 사랑받아왔다. 올해 등단 50주년을 맞이한 그는 4년간의 준비 끝에 그간 발표한 중·단편과 장편 소설을 한데 모았다.

전집 완간을 기념해 이날 서울 프레스센터에서 열린 기자간담회에서 윤 작가는 “평생을 앞이 보이지 않는 문학을 한다고 붙들고 있었다”며 “누군가 내 전집을 보면 ‘이것밖에 안 되는가’ 하겠지만 나는 ‘이 전집이 내 인생이며, 내가 살아온 것은 이것밖에 없다’고 느낀다”고 소회를 말했다.

그가 쓴 ‘한권의 책’은 고향인 강릉에서 시작된다. 전집의 첫 번째 책은 지난해 발표한 신작 단편 10편을 모은 《강릉》이다. 7권은 ‘바다의 귤’ 등 단편 6편을 묶어 《강릉의 사랑》이라는 이름으로 엮었다. 그는 “고향에는 내가 묻어뒀던 아픔의 이야기가 있었다”고 설명했다.

윤 작가는 “그간 발표한 원고를 교정하는 걸 넘어서 대폭 개작하거나 작품을 통합하기도 했다”며 “소설들이 망처럼 얽혀 있다”고 설명했다. 전집 중 9권 《바오밥나무의 학교》는 1990년 발표한 첫 장편소설 ‘별까지 우리가’와 단편 ‘바오밥나무’를 엮어 개작한 작품이다. 4권 《섬, 사랑의 방법》은 단편 4편을 합쳐 중편소설로 썼다.

그의 소설관은 여느 평범한 소설가들과는 다르다. 기승전결의 서사에서 벗어나려고 노력해왔다. 그 때문에 읽기 어렵다는 평가도 나온다. 그는 “‘소설은 이야기다’라는 말에 승복할 수 없다”고 강조했다.

“제 소설을 두고 ‘(서사가 없는데) 그게 소설이냐’고 말하는 사람도 있더군요. 소설에 이야기가 있기는 하지만 소설이 곧 이야기는 아닙니다. ‘소설은 이미지며, 이미지는 메시지를 능가한다’는 명제를 제 소설에 도입하고자 했습니다. 간단히 말하면 소설에도 ‘미학’이 있어야 한다는 겁니다.”

그의 작품의 또 다른 특징은 모든 작품이 1인칭으로 서술된다는 점이다.

“옛날엔 객관성을 유지해야 한다고 생각해 3인칭으로 소설을 써야 한다고 주장하는 사람이 많았어요. 하지만 나는 ‘나에 관한 탐구부터 시작해야 한다’는 생각으로 1인칭 서술 방법을 택했습니다. 요즘은 국내외에 ‘나’를 주인공으로 하는 소설이 많죠. 이 점은 제가 판단을 잘한 것 같습니다.(웃음)”

심성미 기자 smshim@hankyung.com

!["당신 없이 숨도 못 쉰다"…여자 위해 '이것'까지 한 남자 [성수영의 그때 그 사람들]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39322797.3.jpg)

![톱스타, 무릎 꿇고 신비주의 '와장창'…권상우·송혜교 '파격' [무비인사이드]](https://img.hankyung.com/photo/202501/02.39322727.3.jpg)