[체험+] 인생샷 찍은 저기 어디?…AI의 '눈'으로 검색해보니

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

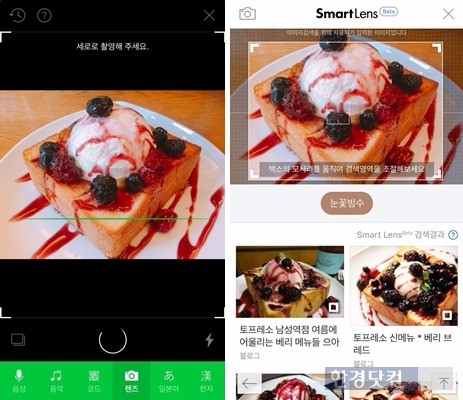

텍스트 대신 사진으로 검색하는 네이버 '스마트 렌즈'

이색 장소·음식 잘 찾아줘…상품 브랜드·모델까지는 부족

이색 장소·음식 잘 찾아줘…상품 브랜드·모델까지는 부족

소셜네트워크서비스(SNS)에서 우연히 본 음식 사진에 군침이 돈다. 문제는 메뉴 이름도, 음식을 파는 곳도 모른다. 사진 속 음식을 구구절절 글로 표현해 검색하기는 쉽지 않다. 검색어 대신 사진을 넣어 정보를 찾을 수 있다면 어떨까.

네이버가 최근 선보인 이미지 검색 서비스 '스마트 렌즈'는 이같은 고민을 어느 정도 해결해 주는 기능을 갖추고 있다. 궁금한 대상에 스마트폰 카메라를 갖다대거나 사진을 불러와 검색할 수 있다. 인공지능(AI)이 사진 속 개체를 인식하고, 웹에 존재하는 다양한 이미지 중 비슷한 이미지들과 키워드를 찾아 검색 결과로 내놓는다. 네이버는 AI 딥러닝 기반의 이미지 분석 기술 '스코픽'을 스마트 렌즈에 적용했다.

AI의 시각적 능력은 최근들어 전세계 IT 업계가 주목하고 있는 분야다. 구글은 지난 5월 연례 개발자대회에서 '구글렌즈' 출시를 예고했고, 삼성전자는 이미 갤럭시S8 시리즈에 '빅스비 비전'을 넣었다. 모두 AI가 이미지를 인식, 분석해 정보를 제공하는 서비스들이다.

국내 검색 시장 1위 네이버가 만든 AI의 눈은 얼마나 예리하고 정확할까. 기자가 일상에서 겪을 법한 다양한 상황을 가정해 네이버 스마트 렌즈를 써봤다.

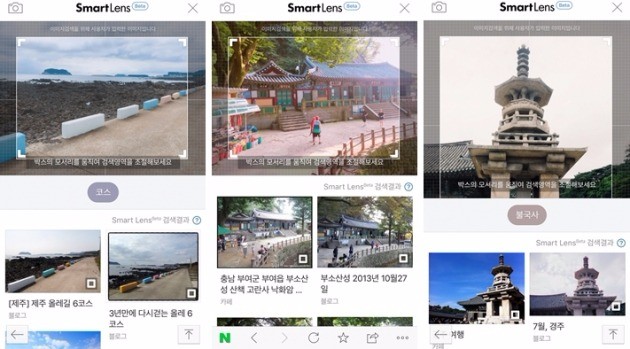

여름 휴가를 앞두고 블로그나 SNS에서 가고 싶은 '핫플레이스' 사진을 발견한다. 사진과 함께 후기가 있는 글이라면 상관 없지만, 사진 한 장으로 장소를 추리해야 하는 경우도 종종 있다.

네이버 모바일 앱(응용프로그램)에서 스마트 렌즈를 실행한 다음, 지난해 여름 제주도에서 찍은 풍경 사진 한 장을 넣어봤다. 결과는 놀라웠다. 검색 결과에는 정확히 '제주도 올레길 6코스'를 다녀온 사람들이 블로그에 올린 사진이 나타났다. 바닷가 사진 한 장만 보고 제주도라는 지역은 물론 사진을 찍은 구체적인 장소까지 맞춘 것이다.

스마트폰에 있던 다른 풍경 사진도 몇 장 더 넣어봤다. 서울 잠실 석촌호수, 경주 불국사 다보탑처럼 지역 랜드마크나 특색있는 조형물이 있는 사진은 대부분 해당 정보가 검색됐다. 여행객들이 많이 찍는 구도의 사진이면 검색 정확도가 더 높았다.

반면 실내의 경우는 정보 검색이 쉽지 않았다. 식당이나 카페 사진을 넣었더니 분위기나 가구 배치가 비슷한 다른 곳의 사진들만 보여줬다.

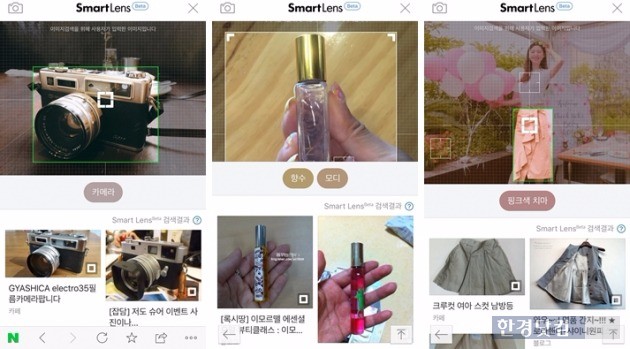

"나도 선물 받은 거라 잘 모르는데…"

친구의 향수가 마음에 드는데 친구는 브랜드와 모델을 모른다고 한다. 병에 붙어 있던 라벨은 다 지워진 상태. 스마트 렌즈를 실행해 향수를 찍어봤다. '향수'라는 키워드 아래 비슷한 병 모양 사진이 주루룩 떴다. AI가 눈앞의 물건이 향수라는 사실은 알아낸 듯 하다.

하지만 검색 결과에 나온 수많은 향수 중 내가 찾는 제품은 없었다. 상품의 브랜드나 모델까지 정확하게 검색해내려면 시간이 더 필요해 보인다.

카메라처럼 외형이 다른 상품과 확실하게 구분되는 경우는 정보 찾기가 수월했다. 카메라를 스마트 렌즈로 찍어보니 정확한 모델명과 사진들이 검색됐다. 해당 카메라를 사용한 후기나 중고 판매 글이 많았다.

베타(시범판) 버전임을 감안하면 스마트 렌즈는 일상에서 검색 보조 도구로 써볼 만하다. 아직은 어떤 사진을 넣느냐에 따라 검색 결과에 대한 만족는 다르다. 사진 속 개체 수나 사진의 구도, 검색 대상의 데이터베이스(DB) 등에 따라 검색 정확도의 편차가 크다.

현재 스마트 렌즈는 이미지를 보고 정답을 찾아주기 보다는 답으로 '추측되는 정보'를 제공하는 수준에 가깝다. 물론 운이 좋다면 단 번에 원하는 정보를 찾을 수 있다. 때로는 원래 찾던 옷은 아니더라도 비슷한 스타일의 더 마음에 드는 옷을 발견할 지도 모른다.

박희진 한경닷컴 기자 hotimpact@hankyung.com

![[모십니다] '최고의 ICT 기술 찾는다' 대한민국 임팩테크대상](https://img.hankyung.com/photo/202501/AA.39252009.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)