미술사학 대가 이태호의 붓끝서 핀 옛 서울

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

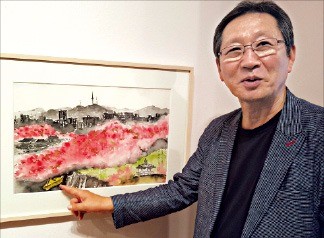

22일까지 노화랑서 개인전

그에게 산수화는 서울의 과거를 다시 보는 창(窓)이다. 서울에 스며든 역사와 지리가 그의 산수화에서는 색채와 수묵 형태로 배어나온다. 지리학 정보, 인문학 견해, 미술사적 의미까지 그의 풍경화는 중첩된 시대정신으로 기름지다. 한 폭의 캔버스는 수십 권 책과 지도와 풍물지를 품고 있다.

22일까지 서울 인사동 노화랑에서 여는 그의 ‘서울 산수’전은 미술역사에 전념해온 이 교수가 옛 서울의 모습을 어떻게 복원했는지를 입체적으로 보여준다. 전시장을 꽉 채운 30여 점의 산수화는 모두 수십 차례 현장 답사로 일군 작품이다.

이 교수는 안목이 높은 미술사가로 유명하지만 홍익대에서 그림을 전공했다. 서울여상 미술교사, 국립중앙박물관과 국립광주박물관 학예연구사를 거쳐 전남대 교수 및 박물관장, 명지대 문화예술대학원장을 지냈다. 1977년 미술교사 시절 국전 비구상 분과 단색화 계열 작품으로 입선해 주목받았다. 겸재 정선, 지우재 정수영 등 옛 화가들의 진경 작품 현장을 찾아다녔고 글을 써온 그는 《화가들은 우리 땅을 어떻게 그렸나》란 책으로 2011년 ‘우현학술상’을 받았다.

이 교수는 “이번 출품작은 서울의 얼굴을 그리고 쓰기 위한 시도”라고 했다. 한강의 일출을 비롯해 인왕산, 북한산, 도봉산의 풍광을 포착해 수묵 담채로 버무렸다. 한국 옛 지도의 표현 방식을 따른 서울 전경을 세세하게 잡아내 지리학적 정보를 풍경화라는 회화적 형식 속에 포함시키고자 했다는 게 그의 설명이다.

서울 도성, 한강, 동호, 서호 풍경을 잡아낸 수채화도 유목민과 같은 자유로운 이동에서 얻는 ‘서울 산수’다. 수십 번 걸으며 사라지고 변화된 것들을 생각하며 그렸기 때문이다. 화가로 제2의 인생을 살겠다는 그는 “서울의 역사와 미술사적 의미를 관찰해 그림에 차곡차곡 담아내고 흡수시키는 일이 흥미롭다”고 했다.

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com

!["명절 결혼 잔소리에 '잠'으로 도망…'스트레스 슬리퍼' 뭐길래 [건강!톡]](https://img.hankyung.com/photo/202501/99.33349589.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)