'55년 무파업·임금삭감 합의' 경쟁사는 달리는데…한국차만 '공회전'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

위기의 한국 자동차산업

임금수준은 높은데

국내 5개사 평균 연 9213만원

도요타·폭스바겐보다 많아도 생산성은 훨씬 떨어져

노동시장 갈수록 경직돼…해고 어렵고 파견근로 활용 못해

라인 전환배치도 노조 허락받아야…'고비용 저효율' 함정에 빠져

임금수준은 높은데

국내 5개사 평균 연 9213만원

도요타·폭스바겐보다 많아도 생산성은 훨씬 떨어져

노동시장 갈수록 경직돼…해고 어렵고 파견근로 활용 못해

라인 전환배치도 노조 허락받아야…'고비용 저효율' 함정에 빠져

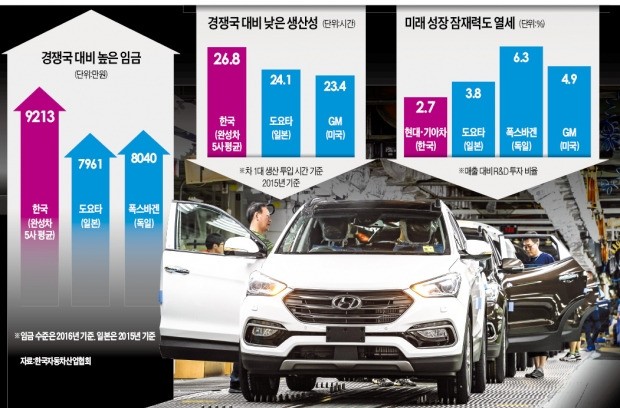

고비용·저효율의 늪에 빠졌다

국내 자동차 회사 근로자의 임금은 다른 글로벌 완성차 업체와 비교해 높은 편인 것으로 나타났다. 한국경제신문사와 한국자동차산업협회가 1일 현대자동차 기아자동차 한국GM 르노삼성자동차 쌍용자동차 등 국내 완성차 5개 사의 평균 임금(작년 기준)을 분석한 결과 1인당 연간 9213만원인 것으로 조사됐다. 글로벌 경쟁 기업인 일본 도요타(약 7961만원·2015년 기준)나 독일 폭스바겐(약 8040만원·작년 기준)보다 훨씬 높다.

그럼에도 생산성은 오히려 낮은 것으로 분석됐다. 한국(완성차 5개 사 기준)에서 자동차 한 대를 생산하는 데 들어가는 시간(HPV·2015년 기준)은 26.8시간인 것으로 조사됐다. 도요타(24.1시간)와 미국 제너럴모터스(GM·23.4시간)보다 각각 11.2%, 14.5% 많았다.

한국 완성차 업체의 매출 대비 임금 비중은 12.2%에 달하지만 도요타와 폭스바겐은 각각 7.8%, 9.5%인 것으로 파악됐다. 한 자동차 부품업체 사장은 “매출 대비 임금 비중이 10%를 넘어가면 회사가 연구개발(R&D) 투자를 정상적으로 하기 어려운 상태로 봐야 한다”고 말했다.

미래 성장을 위한 잠재력도 뒤지는 것으로 분석됐다. 현대·기아차의 지난해 R&D 투자액은 4조원으로 폭스바겐의 25%, 도요타의 40% 수준에 그쳤다. 현대·기아차의 매출 대비 R&D 비중(2.7%) 역시 도요타(3.8%), 폭스바겐(6.3%), GM(4.9%) 등과 비교해 낮은 편이었다. 이항구 산업연구원 연구위원은 “한국 자동차산업의 ‘고비용 저효율’ 구조를 깨지 못하면 완성차뿐만 아니라 부품산업 기반마저 흔들릴 수 있다”고 지적했다.

부럽기만 한 해외 자동차 회사들

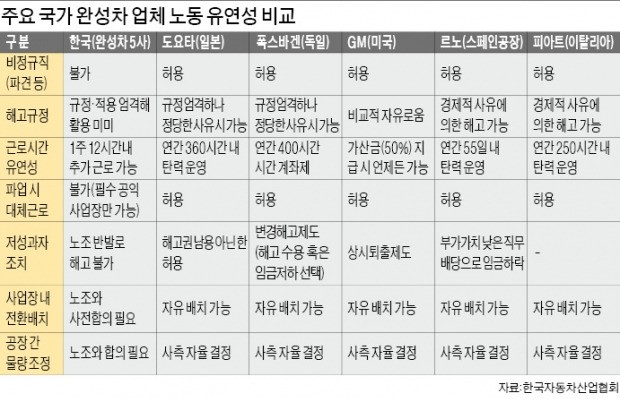

외국 자동차 회사들은 한국과 딴판이다. 안정적 노사관계를 바탕으로 노동시장 유연성을 높여 글로벌 경쟁력을 끌어올리고 있다.

일본은 일찌감치 노동개혁에 나서 경쟁력 확대를 위한 기반을 닦았다. 1999년 정해진 업종만 파견이 가능하도록 규제하는 방식에서 특정 업종만 빼고 모두 가능한 방식으로 파견법을 개정했다. 2004년에는 파견근로 제한 업종이던 제조업으로까지 허용 범위를 넓혔다. 여전히 경비·청소 등 특정 업종만 파견이 가능한 한국과 대비된다.

노사관계도 안정적이다. 2000년대 초반 어려움을 겪은 도요타 노조는 2003년부터 4년간 자발적으로 임금동결을 선언했다. 2008년 금융위기 때는 근로자 전환배치도 수용했다. 특히 도요타 노조는 회사 브랜드 보호를 위해 1962년 무파업 선언을 한 뒤 지금까지 파업하지 않고 있다. 무려 55년째다.

독일도 비슷한 양상을 보이고 있다. 폭스바겐은 1990년대 초 회사가 경영위기에 빠지자 노사가 근로시간 유연화를 통한 구조조정에 합의했다. 2년간 고용을 보장하는 대신 근로시간 단축을 통해 임금을 16% 깎았다. 2001년엔 기존 공장보다 임금이 20% 낮은 ‘Auto 5000’이라는 새 공장을 건설하는 계획에 노사가 합의하기도 했다. 이를 통해 2002년 189만 대로 주저앉았던 폭스바겐의 차 생산량은 꾸준히 늘어 지난해 세계 1위(1031만 대) 수준으로 올라섰다.

스페인과 이탈리아도 노동 개혁을 통해 경쟁력을 높인 대표 사례로 꼽힌다. 스페인은 2012년부터 3분기 연속 전년 대비 매출이 줄어들면 기업이 직원을 해고할 수 있도록 허용했다. 덕분에 르노 등 다른 나라 브랜드의 생산공장이 몰리기 시작했다. 스페인 자동차산업에 대한 외국인직접투자 규모는 2012년 12억달러에서 지난해 50억달러 이상으로 급증했다.

이탈리아도 비슷한 시기에 노동 관련 법을 개정했다. 기업이 경영상 해고할 때 해고가 부당하다고 법원이 판단해도 근로자에게 원직 복직이 아니라 12~24개월치 임금을 보상금으로 지급하도록 했다. 해고 절차도 간소화했다. 이후 이탈리아 내 자동차 생산량(피아트 포함)은 2012년 39만 대에서 2015년 45만 대로 늘어났다.

장창민 기자 cmjang@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)