"고령화로 가계 저축률 9년후 마이너스 추락"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

한국은행 분석…"75세 이상 고령층 결국 집 팔아 소비할 것"

고령화 비율 2030년 23.5%

부동산·금융자산 처분해 살림 꾸리는 가계 늘듯

주택연금 등 활성화 바람직

주식·펀드 등 위험자산 줄고 안전자산 선호 강해질 것

고령화 비율 2030년 23.5%

부동산·금융자산 처분해 살림 꾸리는 가계 늘듯

주택연금 등 활성화 바람직

주식·펀드 등 위험자산 줄고 안전자산 선호 강해질 것

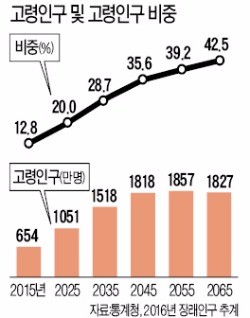

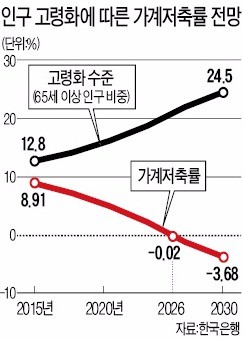

한국은행이 2일 발표한 ‘인구 고령화가 가계의 자산·부채에 미치는 영향’을 보면 전체 인구에서 65세 이상이 차지하는 비중을 의미하는 고령화 수준이 2015년 12.8%에서 2030년 24.5%로 11.7%포인트 높아질 것으로 전망됐다. 같은 기간 가계저축률은 8.9%에서 -3.6%로 떨어질 것이라는 게 한은의 분석이다. 가계저축률이 마이너스에 진입하는 시점은 2026년으로 추정됐다. 가계저축률은 가계가 저축하는 돈을 처분가능소득으로 나눈 값이다. 이 수치가 마이너스면 집 등 부동산이나 금융자산을 처분해 소비하는 가계가 많아진다는 의미다.

특히 75세 이상 고령층에서 실물자산 처분이 두드러지게 나타날 것으로 예상됐다. 베이비붐 세대(1955~1963년 출생자)는 고도성장기를 겪으면서 이전 세대보다 많은 자산을 축적한 덕분에 은퇴 후 고령층에 진입하더라도 부동산 등 실물자산을 급격하게 처분하지는 않을 것으로 분석됐다. 베이비붐 세대의 평균 자산은 다른 세대에 비해 5000만원가량 많은 것으로 분석됐다.

고령화를 미리 겪고 있는 일본에서도 고령자 비중이 1994년 13.9%에서 2014년 25.7%로 높아졌을 때 가계저축률은 11.6%에서 -0.5%로 떨어졌다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 1980~2015년 거시경제 자료를 분석한 결과에서도 고령화 수준이 1%포인트 상승하면 가계저축률은 1.07%포인트 낮아지는 것으로 조사됐다.

고령화로 가계의 안전자산 선호 현상은 강해질 전망이다. 금융자산에서 채권·펀드 등 위험자산 보유 비중은 2015년 19.4%에서 2030년 13.2%로 낮아질 것으로 추정됐다. 이에 비해 현금·예금 비중은 같은 기간 43.1%에서 51.6%로 상승하고, 보험·연금 비중도 31.1%에서 35.2%로 높아질 것으로 예상됐다.

가계가 노후 준비 등을 위해 안정적으로 자산을 운용하려는 데다 소득이 적은 고령층은 자산 운용에서 보수적인 성향을 보일 가능성이 높아서다. 김 반장은 “고령화로 안전자산 선호도가 높아지면서 장기 채권시장을 육성하고 중(中)위험·중수익 금융상품 개발 등 보험·연금시장이 성장할 수 있는 여건을 조성해야 한다”고 강조했다.

김은정 기자 kej@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)