지난해에만 1만5000여건 달해…34분에 한건씩 발생하는 꼴

공무집행방해 '솜방망이 처벌'

대부분 집행유예·벌금형 그쳐…"현장근무 땐 살얼음판 걷는 기분"

폭행·소송 당할까 위축

소송 당하면 승진에 걸림돌 우려…"억울한 경찰 구제제도 마련을"

서울의 한 경찰서 지구대에서 근무하던 B경위도 재작년 거액의 손해배상소송을 당했다. 술에 취해 난동을 부리던 C씨가 임의동행을 요구하는 B경위를 폭행한 것. 하지만 C씨는 적반하장격으로 “체포당할 때 다쳐 생업에 곤란을 겪었다”며 B경위에게 소송을 냈다. B경위는 1년 넘게 업무와 소송 과정을 병행하느라 극심한 스트레스를 받아 우울증까지 걸렸다. B경위는 “범죄로부터 시민을 지키는 게 경찰의 역할인데 이래서야 현장 경찰관들이 제대로 일할 수 있겠느냐”고 토로했다. 지루한 소송은 아직까지 진행 중이다.

경찰관을 때리거나 경찰서 기물을 부수는 등 공무집행을 방해하는 범죄가 끊이지 않고 있다. 경찰관이 정상적인 공무집행을 하다가 민원인에게 억울하게 소송을 당하는 경우도 속출한다. 공무집행방해죄는 ‘솜방망이 처벌’을 하면서 경찰관에게는 엄격한 사법부의 안이한 인식이 문제를 키우고 있다는 지적도 나온다.

◆경찰관 때려도 벌금형…관대한 법원

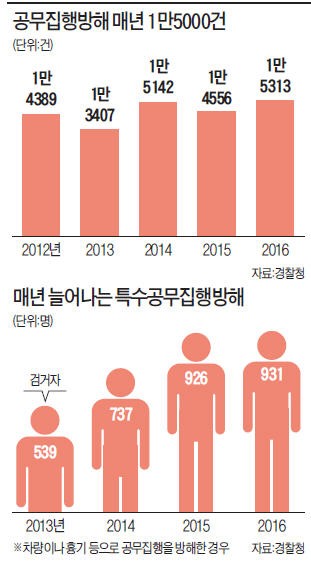

경찰청에 따르면 작년 공무집행방해 건수는 1만5313건에 달했다. 34분에 한 번씩 공권력에 대한 도전이 발생한 셈이다. 차량이나 흉기 등 위험한 물건을 가지고 경찰관 등 공무를 집행하는 공권력에 위해를 가하는 특수공무집행방해 행위도 늘고 있다. 특수공무집행방해로 검거된 인원은 2014년 737명에서 지난해 931명으로 급증했다.

경찰관 폭행이 끊이지 않고 있지만 처벌은 대부분 벌금형에 그친다. 지난해 11월 음주운전 측정을 거부하고 경찰관을 구타한 사건에 대한 판결이 대표적이다. 지난달 30일 경기 의정부지법 형사1부(부장판사 최성길)는 음주측정 거부와 공무집행방해 혐의 등으로 기소된 피의자에게 벌금 700만원을 선고했다. 재판부는 판결문에서 “죄질이 가볍지 않으나 범행을 자백하고 뉘우치고 있다”고 했다. 서울의 한 지구대장은 “현장을 모르는 사법부가 형식적 법 논리로만 판단하고 있다”고 목소리를 높였다.

대법원의 ‘2016년 사법연감’에 따르면 2015년 공무집행방해와 관련해 법원에서 1심 선고를 받은 사람은 1만231명에 달한다. 이 가운데 징역형을 받은 사람은 968명에 불과하다. 대다수가 집행유예(5117명)나 벌금 등 재산형(3718명)을 선고받았다. 방정현 법무법인 정앤파트너스 변호사는 “공무집행방해죄도 가해자가 피해자인 경찰과 합의를 시도하고 공탁금 등을 걸면 법원에서 대부분 이를 참작해 판단한다”며 “법원이 양형을 할 때 취객들의 범죄에 관대한 측면이 있다”고 지적했다.

사법부의 이 같은 태도에 경찰관들은 무력감을 호소하고 있다. 2014년에는 행패를 부리는 취객을 체포하다 범죄자 누명을 쓴 경찰관들이 6년 만에 무죄를 선고받았다. 당초 사건을 수사했던 검찰 수사관이 뇌물을 받고 경찰관에게 직권남용 등 누명을 씌운 사실이 드러났지만, 재판부는 국가가 수년간 소송에 시달린 경찰관들에게 500만원의 위자료를 지급하라는 판결을 내렸다. 당시 일선 경찰관들 사이에서는 “법질서를 함께 지켜야 할 사법부가 일선 경찰들을 위험에 몰아넣고 있다”는 비판이 나왔다.

◆소송 걸리면 ‘독박’…움츠러드는 경찰

현장 경찰관들은 폭행과 소송 위협의 ‘이중고’에 시달린다. 정상적인 공무집행을 했는데도 부당한 처우를 받았다며 경찰관을 고소하는 민원인이 적지 않다. ‘매 맞는 경찰관’이라는 자조적인 농담이 나올 정도다. 지난해 말 서울의 한 지구대 D순경은 근무를 서다가 취객에게 폭행당해 전치 8주가 넘는 골절상을 입었다. 그는 “민원인이 합의금을 요구하는 일이 많으니 조심해야 한다는 말이 떠올라 적극 방어하지 못했다”며 “민원인이 많은 서울 주요 경찰서에서는 하루에 10건 넘게 비슷한 사건이 일어나는데, 현장 근무를 설 때면 항상 살얼음판을 걷는 기분”이라고 전했다.

경직된 공무원 조직이면서도 일반 직장보다 야간 근무가 잦은 경찰에게는 소송이 더욱 큰 고통으로 다가온다. 소송을 당한 경찰은 일과시간 외에 소송을 처리하면서 경과를 계속 보고해야 한다. 야간근무를 서는 날이면 밤을 꼬박 새운 뒤 소송 관련 사무를 처리해야 한다. 소송을 당한 사실 자체가 승진에 걸림돌이 될까봐 노심초사하는 경우도 많다. 민원인을 접할 일이 많은 상대적으로 낮은 직급 경찰들은 ‘괜한 흠을 잡혔다’는 두려움에 사로잡힌다.

소송에 걸린 경찰을 지원하는 제도가 전무하다는 지적도 나온다. 소송을 당한 경찰관은 자비를 들여 변호사를 선임해야 한다. 경찰청에 법무팀이 있지만 탄원서조차 써주지 않는다. 한 경찰관은 “소송을 당한 뒤 법무팀에 법률 지원을 요청했지만 ‘내부망 메일로 궁금한 점을 보내면 답변해 주겠다’는 답장을 받았다”며 “일반 회사 법무팀만도 못한 지원에 실망했다”고 털어놨다. 다른 경찰 관계자는 “매년 수십 명의 사법시험 특채와 로스쿨 특채를 하는데 이 중 상당수는 법무와 관련 없는 부서에서 근무한다”고 지적했다.

이번 사건을 계기로 억울한 소송을 당한 경찰에 대한 지원책을 마련해야 한다는 목소리도 터져 나온다. 경찰 직원들이 십시일반으로 돈을 모아 억울한 상황에 처한 동료에게 소송비 등을 지원하는 경우는 있었지만 법적 근거가 없는 일종의 자발적 ‘품앗이’에 그쳤다. 한 경찰 간부는 “이번 기회에 공무 집행을 하다 억울한 일에 휘말린 경찰들을 위한 구제 제도를 정비해야 한다”고 말했다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

![[속보] 서해 해상서 어선전복…"2명 구조·실종 5명"](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.39066651.3.jpg)

![[단독] "한국이 드디어"…한화오션 등 '1조4000억' 잭팟](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.39055450.3.jpg)