[책마을] 200만년 축적된 '전쟁 DNA' 인간 뇌에 새겨지다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

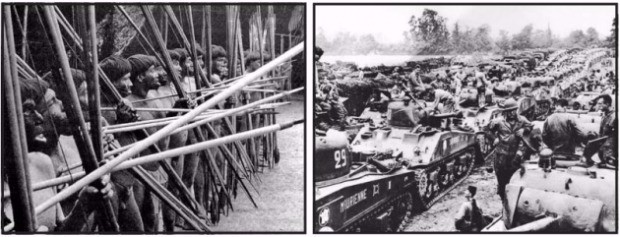

문명과 전쟁

아자 가트 지음 / 오숙은·이재만 옮김 / 교유서가 / 1064 쪽 / 5만3000원

아자 가트 지음 / 오숙은·이재만 옮김 / 교유서가 / 1064 쪽 / 5만3000원

![[책마을] 200만년 축적된 '전쟁 DNA' 인간 뇌에 새겨지다](https://img.hankyung.com/photo/201708/AA.14635635.1.jpg)

저자는 이 질문들에 대한 답을 찾기 위해 전공인 정치학과 역사학은 물론 동물행동학, 진화론, 진화심리학, 인류학, 고고학, 사회학, 경제학 등 방대한 범위의 학문 분야에서 지식과 통찰을 끌어낸다.

저자는 ‘진화적 자연상태’인 수렵채집사회를 검토하며 두 가지 대립적인 관점을 제시하는 것으로 논의를 시작한다. 인간의 자연 상태를 ‘평화로운 야만인’으로 보는 루소파와 ‘만인의 만인에 대한 투쟁’으로 정의하는 홉스파다. 진화론적 관점에 서 있는 저자는 홉스파 편에 선다. 루소주의자들의 상상과는 달리 역사적 기록과 고고학 증거는 사람들이 진화적 자연 상태 동안 줄곧 자기들끼리 싸워왔다는 것을 보여준다는 것이다.

저자에 따르면 다른 동물들과 마찬가지로 부족한 자원과 여성을 둘러싼 수렵채집인들의 생존과 번식 경쟁은 걸핏하면 폭력 사태로 변모했다. 싸움이 만연했고, 습격과 역습이 일상이었고, 싸우다 죽는 것이 사망의 주요 원인이었다. 역사상 기록된 수렵채집사회에서 남성의 폭력적 사망 비율은 대략 25%다. 이 비율은 사회적 동물들의 일반적인 종내 살해 비율과 비슷하다. 호모 속(屬) 200만 년 역사에서 99.5%를 차지하는 수렵채집사회에서 진화를 통해 형성된 폭력적이고 치명적인 공격성은 인간 본성에 녹아들었다.

하지만 인간 본성에 내재한 공격성은 잠재적 성향으로 항상 발현되는 것은 아니다. 선택적이다. 공격성을 불러일으키는 1차 조건은 식량과 성(性), 즉 자원과 번식 문제다. 지위나 위신, 명예, 복수 등이 2차 조건으로 작용한다.

약 1만 년 전부터 농경과 목축이 시작되면서 문명과 전쟁의 상호작용이 본격화했다. 농경사회, 목축·유목사회, 부족사회, 족장사회, 소국가, 도시국가, 제국, 근대민족국가 등으로 인간 집단 자체의 크기가 커지면서 집단 싸움 규모도 커졌다. 국가는 전사 집단을 군대로 바꾸고, 세제를 통해 전비를 조달하고, 직접 군대를 조직하고 육성함으로써 전쟁의 새로운 장을 열었다.

인간 싸움에 따른 사망자 수는 국가 치하에서 줄어들었다. 국가의 영역 안에서 폭력은 불법화되고 국가 권위에 의해 대부분 제압됐다. 폭력적 죽음의 비율이 낮아진 것은 대부분 더 강한 폭력이 승리한 결과다. 국내 평화를 강요하는 한편, 사회에서 자원을 징수하고 마치 마피아처럼 보호와 여타 서비스를 변덕스럽게 제공한 것은 승리한 통치자가 제도화를 통해 효과적으로 독점한 폭력이었다.

저자는 자본주의 발전과 산업·기술 혁명, 자유민주주의의 확산 등으로 오늘날 ‘풍족한 자유민주주의 국가’ 간 전쟁 빈도가 낮아진 것도 인간이 욕구 충족에 유리한 쪽을 선택한 결과라고 설명한다. 폭력적 선택지에 의존할 경우 인간 욕구를 충족할 가능성이 경쟁적 협력이란 평화적 선택지보다 훨씬 낮아졌기 때문이라는 것이다. 저자는 “그렇다고 지금이 이기심 없는 이타주의적 천년왕국 시대란 뜻은 아니다”며 “사람들은 부족한 욕구 대상을 차지하려고 계속 치열하게 경쟁하고 있다”고 강조한다.

1000쪽이 넘는 이 책은 처음부터 끝까지 연구서로 기획됐다. 저자는 서두에 던진 논점에 관한 기존의 수많은 연구와 논제에 이의를 제기하며 자신만의 주장을 편다. 전쟁의 본질이나 역사, 인류의 ‘빅 히스토리’에 관심 있는 독자에겐 지적 자극을 차고 넘치게 제공할 만한 내용을 담고 있다. 다만 저자는 일반 독자들의 눈높이를 염두에 두고 전문용어를 가급적 배제하고 썼다고 하지만 기본적으로 학술적 성격이라 독해가 벅찰 수 있다.

송태형 기자 toughlb@hankyung.com

![등단 60년 시인이 새긴 ‘정신의 지문’ [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38718996.3.jpg)