메르켈-리커창 작년 협상서 지식재산권 보호 동의했지만

해킹 중단은 합의 못 해

대중 수출 비중 늘어나는 독일…중국 보복 우려 강력한 대응 못해

◆중국 해킹 따른 피해 갈수록 급증

25일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 독일 첩보기관인 연방헌법보호청(BfV)은 독일 기업이 지난해 산업스파이, 데이터 도용 등으로 550억유로(약 74조500억원)의 피해를 입은 것으로 추산했다. 2015년(510억유로)보다 10%가량 늘어난 수치다. 한스 게오르크 메센 BfV 청장은 지난 7월 “독일 경제가 국제 산업 스파이전의 중심에 있다”며 “지난 2년 동안 공격이 계속 증가하고 있다”고 말했다.

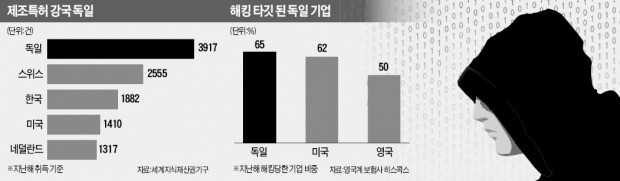

영국계 보험사 히스콕스에 따르면 독일 제조 기업의 65%가 지난해 사이버 해킹을 경험했다. 이는 미국(62%)과 영국(50%)에 비해 높은 것이다. 지식재산(IP)과 재무정보, 임직원 이메일 등 디지털 정보 탈취가 주요 목적이었다.

공격은 주로 중국에서 이뤄졌다. 도이치텔레콤은 9월에만 중국으로부터 3만150건에 달하는 사이버 해킹을 탐지했다고 밝혔다. 러시아로부터는 7661건의 해킹이 시도됐다. BfV는 5월 ‘APT-10’이라고 불리는 중국 해커 그룹이 독일 기업 해킹의 배후라는 증거를 찾아냈다. APT-10은 2009년부터 미국 군사분야 연구소와 기업들을 해킹해온 곳이다. APT-10은 중국의 근무시간(낮)에 주로 활동한다.

◆중국 반발할까, 제대로 말도 못 해

미국 국가정보국(DNI)은 최근 의회에 낸 ‘2017년 세계위협평가’ 보고서에서 중국, 러시아, 북한, 이란을 주요 사이버 위협 행위국으로 규정했다. 러시아 해커들은 미국 대선 개입 등 주로 정치적·지정학적 분야에 중점을 두지만, 중국은 산업·기술 등에 초점을 맞추고 있다는 게 DNI의 분석이다. 중국은 인민해방군 산하 사이버 부대와 국가안전부 등에 10만여 명의 해커를 두고 있는 것으로 알려졌다.

중국의 해킹은 당초 미국에 집중됐다. 미 연방수사국(FBI)은 2015년 중국 정부와 관련된 산업스파이 범죄가 역대 최고치에 달했다고 발표했다. 2015년 9월 당시 버락 오바마 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석은 상대국 기업의 정보를 캐내는 사이버 해킹을 근절하기로 합의했다.

독일 국제전략연구소는 “미국 기업에 대한 중국의 공격이 줄면서 독일이 주된 목표가 됐다”고 분석했다. 세계지식재산권기구에 따르면 독일 기업들은 제조업 분야에서 지난해 3917건의 특허를 취득해 세계 1위를 달리고 있다.

하지만 독일과 중국은 아직 미·중과 비슷한 합의에 도달하지 못했다. 2016년 6월 앙겔라 메르켈 독일 총리가 베이징에서 리커창(李克强) 중국 총리와 협상을 벌였지만 중국은 독일 기업의 지식재산권을 보호하겠다고 하면서도 해킹을 중단하는 데 동의하지 않았다. 중국은 사이버 해킹에 대한 확실한 증거를 넘겨주면 국내법에 따라 처리하겠다는 방침이다.

독일은 중국에 해킹 중단을 강력하게 요구하지 못하고 있다. 중국이 반발할까 두려워서다. 나디지 롤런드 미국 아시아정책연구소(NBR) 연구원은 “중국 시장은 독일 기업에 있어 가장 빠르게 성장하는 시장으로 독일의 대중 수출은 2016년 760억달러에 달한다”고 설명했다.

다국적 기업은 스스로 보호할 능력이 있다. 하지만 독일 경제의 절반 이상을 떠받치는 350만 개 중소기업은 중국의 조직적 해킹에 대응하기 어렵다.

이에 따라 독일 정부는 ‘화이트 해커’를 지원하는 방식으로 취약 기업을 돕고 있다. 화이트 해커란 보안 시스템상의 취약점을 발견해 기업에 제보해주는 역할을 하는 해커를 뜻한다. 독일상공회의소는 기업을 위한 사이버 보안 교육을 하고 있으며 보험사들은 해킹에 대비한 보험을 제공하고 있다.

뉴욕=김현석 특파원 realist@hankyung.com