공간 여정 40년…팔순 화가의 집념

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

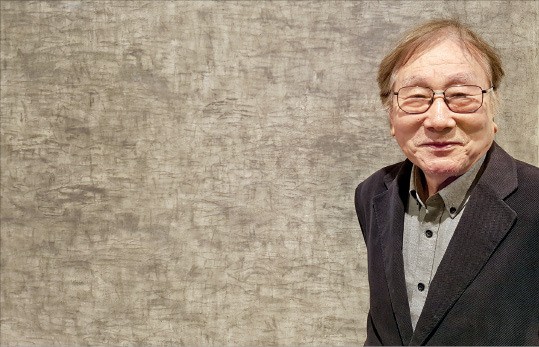

한국 모노크롬 거장 이봉열 화백

내달 26일까지 현대화랑 개인전

내달 26일까지 현대화랑 개인전

이봉열 화백(80)의 파리 유학시절 이후 40여 년의 단색화 작업을 한눈에 살필 수 있는 전시회가 마련됐다. 지난 25일 서울 사간동 현대화랑에서 개막해 다음달 26일까지 펼쳐지는 ‘공간 여정’전이다. 생애 일곱 번째 개인전으로 1970년대부터 최근작까지 격자 구조에 의한 공간의 생성과 해체 과정을 보여주는 작품 20여 점이 걸렸다.

대학 재학시절인 1961년 대한민국미술전람회에 입상한 이 화백은 1975년 파리 개인전을 시작으로 칸 국제회화제, 파리 살롱드메, 인도트리엔날레, 일본 삿포로트리엔날레 등 국제전에 출전해 한국 미술의 위상을 높였다. 미술평론가 이구열 씨 동생인 그는 대한민국미술전람회 심사위원과 숙명여대 교수를 지내며 후배 양성에도 힘을 쏟았다.

26일 전시장을 찾은 이 화백은 “일찍이 내 미학 세계를 설정하는 데 있어 무엇보다 공간의 문제가 가장 큰 관심사였다”며 “작업실에 고독하게 파묻혀 우리의 일상을 감싸고 있는 공간을 해석하는 데 반세기를 보냈다”고 했다.

잠을 안 자고 밤에 작업하는 작가로 유명한 그는 초기엔 검정 회색 흰색의 마스킹 테이프를 떼었다 붙였다 하면서 격자무늬를 만들고, 황색 계열의 물감을 떨어뜨려 마치 표제 없는 음악처럼 화면을 구성했다. 내면으로부터 우러나오는 이야기를 단정한 형식과 단출한 언어로 압축해서인지 완성된 작품은 평면인데도 깊이를 느끼게 하고, 정적 속에서도 미묘한 울림을 이끌어낸다.

최근 작품은 절제된 색채와 대비되는 필선으로 인간의 역동적인 몸짓을 은유적으로 묘사했다. 작업을 하다 보니 절제하고 싶다는 생각이 들었다는 그는 회색 톤의 평면들 위로 연필과 색연필로 그린 세밀한 필치의 선을 다양하게 변주했다.

그는 자신의 작품을 가리키며 “색과 선은 내면적 갈등의 결과물인 동시에 분출물”이라며 “정신적 긴장이 극에 달한 상태에서 첨예한 순간들을 잡아내기 때문에 지성의 사색이 아니라 내면에 지닌 몸짓”이라고 설명했다. 그에게 그림이 뭐냐고 물었다. “그림은 전투(싸움)나 에너지(힘)”란 답을 내놨다. 정치적 싸움이나 분노를 표현하는 수단이 아니라 오직 자기 심정을 전투적으로 토로하는 무한의 에너지를 담고 있다는 얘기다.

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com

![[오늘의 arte] 예술인 QUIZ : 현역 최고령 지휘자](https://img.hankyung.com/photo/202502/AA.39437727.3.jpg)

![[주목! 이 책] 천사들의 엄격함](https://img.hankyung.com/photo/202502/AA.39437709.3.jpg)

![[주목! 이 책] 사주 인사이트](https://img.hankyung.com/photo/202502/AA.39437717.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)