"가짜뉴스 판치는 기술 플랫폼"…신뢰, 협업이 저널리즘의 미래

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

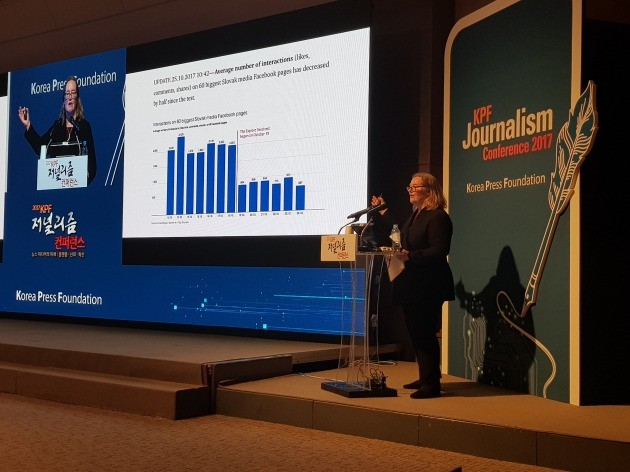

에밀리 벨(Emily Bell) 미국 컬럼비아 대학교 저널리즘 스쿨 교수는 한국언론진흥재단이 13일 서울 중구 프레스센터에서 개최한 '2017 KPF 저널리즘 콘퍼런스'의 기조연설자로 나서 양질의 저널리즘 보호를 등한히하는 페이스북, 구글, 트위터 등을 비판했다. 또 “전통매체는 기술 플랫폼 의존성을 줄이고 독자적인 역량을 끌어올려야 한다”는 그의 기존 주장을 거듭 강조했다.

에밀리 벨 교수는 <버즈피드>의 분석자료를 근거로 지난 미국 대선 때 페이스북 등으로 유통된 가짜뉴스가 전통매체에 비해 유권자에게 더 인기를 끌었다고 말했다. 페이스북, 구글 등은 러시아 선거개입을 따지는 미국 청문회장까지 불려나가야 했다. 기술 플랫폼이 잘못된 바이럴 정보를 제대로 걸러내지 못했기 때문이다.

이같은 상황에서 페이스북은 매 분기 엄청난 성장세를 구가하고 있다. 월 액티브 사용자 수는 20억 명을 넘어섰고, 지난 분기에만 47억불의 광고수익을 챙겼다.

에밀리 벨 교수는 "구글의 경우 알고리즘을 조정하며 극단적인 정보를 걸러내겠다고 했으나 독립적인 활동을 하는 언론사의 뉴스보다 가짜뉴스가 창궐하고 있다"고 지적했다. 페이스북도 만여 명의 인력을 고용해서 유통되는 정보를 사전에 조사하겠다고 했지만 완전히 신뢰하기는 어렵다. 플랫폼은 언론사의 트래픽을 좌우하는 통제 기술을 갖고 있지만 그것이 알고리즘이나 서비스의 투명성·정확성을 담보하는 것은 아니기 때문이다.

반면 최근 미국 뉴욕에서 전통매체와 디지털 신문들이 위기에 빠졌다. 우선 로컬뉴스를 생산해온 디지털 신문 DNA인포(DNA info)가 문을 닫았다. 또 신선한 영업방식을 선보인 매거진 틴 보그(teen VOGUE)는 인쇄를 중단했다.

에밀리 벨 교수는 "3년 전 나는 대형 플랫폼이 제공하는 기회를 잘 활용하자고 주장했었다. 그러나 그때 몰랐던 부분은 그들이 기술투자를 해서 뉴스 생산자들을 상당수 끌어갔다는 점"이라고 말했다. 현재 대부분의 전통매체가 조직을 재구성하거나 자원을 재분배해서 소셜네트워크사이트(SNS) 생태계에 참여하고 있는 것처럼 뉴스 생산자들이 기술 플랫폼에 완전히 종속된 것이다.

기존 인력을 해고하고 새로운 인력을 채용해 SNS 이용자를 위해 동영상 콘텐츠까지 생산하는 언론사도 나왔다. 그러나 트래픽 통계를 보면 언론사로 넘어가지 않고 기술 플랫폼에 오래 머무는 상황이 이어진다. 언론사에게 유리한 결과가 나오지 않는다는 의미다. 이는 기술 플랫폼 안에서 움직이는 언론사들의 한계이기도 하다.

에밀리 벨 교수는 또한 "미국에서 기술 플랫폼은 로컬 저널리즘을 육성하고 지원한다는 명목으로 지역 언론을 도우면서 언론시장에 더 개입하고 있다"고 비판했다. 구글과 페이스북 등이 최근 몇 년 간 전개한 로컬 저널리즘 활성화 프로젝트의 본질은 결국 자신의 영향력을 키우기 위해서라는 진단이다.

에밀리 벨 교수가 전통매체에 제시한 생존의 방법론은 첫째, 기술에 대한 투자 둘째, 퀄리티 저널리즘에 대한 신념과 집중 셋째, 다양한 이해 당사자들과의 '협업' 등 세 가지이다. 즉, 독자들이 언론사를 찾아올 수 있도록 스스로 미래를 만드는 노력에 매진해야 한다는 것이다. 수십여 명의 전문 인력을 채용하고 기술 인프라를 구축해온 제프 베저스의 <워싱턴포스트>는 낙관적인 예가 될 수 있다. 물론 당장의 수익창출에 구애되지 않고 지속적이며 일관된 투자 재원 확보 방안은 걸림돌이다.

이와 관련 에밀리 벨 교수는 “막대한 돈을 보유한 기술 플랫폼이 양질의 뉴스 생산자를 위해 어떻게 지원해줄 것인지 보다 적극적인 자세가 필요하다"는 입장을 밝혔다. 그러나 ”기술 플랫폼의 힘이 커질수록 뉴스 생태계가 중앙 집중화하거나 저널리즘의 가치를 고민하는 작은 매체들이 사라져 시장의 다양성이 위축될 수도 있다“는 우려도 덧붙였다.

이날 콘퍼런스에는 '언론을 위한 뉴스 플랫폼' 주제 발표를 한 유봉석 네이버 전무가 '기사 재배열' 투명성 확보를 위해 이르면 내년 상반기에 가시적인 결과물을 내놓을 것이라고 밝혔다. 유봉석 전무는 "네이버 뉴스 서비스의 궁극적인 방향은 100% 추천 알고리즘이지만 아직 알고리즘이 불완전한 상태"라고 설명했다.

최진순 기자 soon69@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)