과거 인기제품 포장만 바꿔

한정판 장사에 베끼기만

HMR은 올해 3조 돌파

맛·품질 업그레이드로 인기

올 한 해 식품업계에서 가장 많이 거론된 단어 가운데 하나는 협업(컬래버레이션)이다. 출시된 지 20~30년 된 과자와 아이스크림이 다른 업종 또는 제품과 합쳐져 컬래버레이션이란 꼬리표를 달고 나왔다. 소비자에게 재미를 주기 위한 ‘펀 마케팅’이라고 하는 사람도 있다. 혁신적인 대형 히트 상품은 없었다. 식품회사 관계자들에게 이유를 물으면 한결같이 “업계가 워낙 어려워 초기 투자비가 많이 들어가는 신제품을 내놓지 쉽지 않다”고 답한다.

그나마 제과업계의 신제품다운 신제품은 오리온의 4겹 과자 ‘꼬북칩’과 해태제과의 ‘빠새’ 정도다. 하지만 오리온 꼬북칩도 일본 히트 상품의 맛과 모양이 똑같다는 사실은 씁쓸하게 한다. 롯데제과는 올해 신제품 대부분을 자사의 장수제품을 ‘재활용’해 내놨다. 빠다코코낫볼, 죠스바젤리, 스크류바젤리, 거꾸로 수박바 등 기존 제품을 살짝 바꾸거나 포장에 변화를 줬다. 이 제품들은 3~6개월 만에 누적 매출 30억~40억원을 달성했다. 제품이 잘 팔리는 것은 좋은 일이지만 업계에 미친 영향은 좋지 않았다. ‘그냥 잘되던 제품 다시 내놓자’는 분위기가 형성됐다.

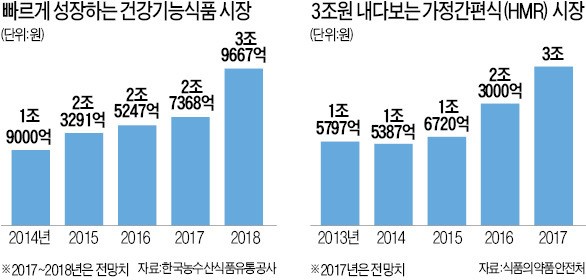

식품업계 전체로 눈을 돌리면 가정간편식(HMR)의 부상이 눈에 띈다. 이 시장은 3조원 규모로 커졌다. 맏형인 CJ제일제당의 올해 HMR 부문 매출은 전년보다 30% 이상 증가해 1조원을 거뜬히 넘길 전망이다. 시장이 커지자 알 만한 업체들은 다 뛰어들었다.

그러나 낙관적이지만은 않다. ‘품질과 차별화 경쟁’을 해야 할 HMR 시장에서도 ‘베끼기’가 만연하고 있다. 일부 선두 기업의 제품을 제외하고는 차이점을 발견하기 쉽지 않다는 게 소비자들의 의견이다.

HMR이 3조원 시장으로 커졌다는 것은 간편식이 ‘비상식량’에서 ‘일상식’으로 변화하고 있다는 말이다. ‘무조건 싼 것’을 찾던 소비자들은 ‘기왕이면 맛있는 것’을 찾기 시작했다. 성장세가 가파른 HMR 시장에 준비 없이 뛰어든 후발주자들은 HMR의 품질 경쟁을 출혈 경쟁으로 바꿔놓고 있다는 얘기도 들린다. 누군가 설렁탕을 내놓으면 한쪽은 곰탕을, 누군가 찜닭을 내놓으면 한쪽은 불닭을 내놓는 식이다.

식품업계에서 혁신과 모험이 사라진 것은 숫자로도 나타난다. 식품업계의 매출 대비 평균 연구개발(R&D)비 비중은 1%가 채 안 된다. 연구비가 적으니 신제품은 나오지 않고, 실적은 내야 하니 장수 제품에 기대는 마케팅에 의존할 수밖에 없는 악순환이 계속되고 있다.

국내 식품외식산업 규모는 192조원이지만 사람들은 여전히 일본, 대만, 홍콩에 가서 먹거리를 찾아다닌다. ‘원조의 맛’과 ‘신상의 맛’을 찾기 위해서다.

김보라 생활경제부 기자 destinybr@hankyung.com

!["한국이 위험해진다" 경고…中 무서운 추격에 '초비상' [황정수의 반도체 이슈 짚어보기]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39322758.3.jpg)