(2) 비고객이 최대 시장이다

'세계 1위 12년' 삼성 TV

2005년 블루오션 TF 꾸려

"기술적 부분만 매달려선 소니에 승산 없다" 판단

비고객 주목하니 길 보여

디자인이 핵심 경쟁요소… 브라운관 아닌 LCD로 승부

서재에도 어울리는 TV?

고급 가구 같은 셰리프TV, 액자형 프레임TV로 진화

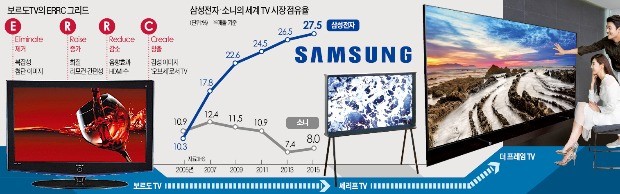

출발점은 2005년 꾸려진 TV일류화 태스크포스(TF)였다. “일본 소니를 제치고 세계 1위를 할 수 있는 TV를 내놓으라”는 이건희 회장의 지시에 따라 조직됐다. 당시 삼성전자의 TV시장 점유율은 4.6%. 소니 등 일본 제품이 시장을 석권하던 시기였다.

TF는 LCD TV시장을 블루오션으로 봤다. 당시 세계 시장은 브라운관 TV가 10대 중 9대꼴인 88.8%를 차지하고 있었다. 아날로그 기술이 중심이 된 브라운관 TV시장에서 일본을 제치는 건 어려웠다. 반도체를 중심으로 디지털 기술에 강점을 갖고 있던 삼성전자는 LCD TV에 승부를 걸기로 했다. 레드오션이 된 브라운관 TV를 넘어서 LCD TV로 시장을 끌고 가자는 목표가 수립됐다.

관건은 어떻게 기존 고객을 LCD TV 시장으로 끌어오느냐였다. TF는 때마침 2005년 출간된 《블루오션 전략》에 주목했다. 당시 TF에서 상품기획을 맡았던 이경식 전무는 “블루오션 전략의 방법론을 하나하나 실천에 옮기면서 길이 보이기 시작했다”고 말했다. 이렇게 탄생한 프로젝트가 붉은색 와인을 바닥에 머금은 와인잔을 연상시키는 보르도TV였다.

‘비(非)고객’에서 찾은 블루오션

삼성전자는 블루오션 전략의 비(非)고객이라는 개념에 주목했다. 브라운관 TV를 외면하고 있는 고객층을 끌어들이기 위해서였다. 이를 위해 시장조사가 이뤄졌고, 당시로는 충격적인 결과가 나왔다. 기업이 팔려는 TV와 고객이 사려는 TV 사이에 상당한 격차가 있다는 사실이었다.

당시 TV업체들은 신제품을 출시하면서 소리를 보정하는 디지털 튜너는 어떤 것을 쓰는지, 음향은 10와트인지 12와트인지, 외부 입력단자는 몇 개가 들어가는지 등을 차별화 포인트로 내걸었다.

하지만 정작 소비자들은 그런 기술에 관심이 없었다. “그런 기능은 어차피 쓰지 않아요. 이번에 새 아파트로 옮기는데 거실에 어울릴 만한 TV는 어떤 걸까요?” “신혼집 벽면이 흰색인데 여기에 잘 맞는 TV는 없을까요?” TV를 구매하러 매장에 온 고객들의 반응이었다. 결국 이전까지 TV메이커들이 전혀 신경쓰지 않던 디자인이 핵심 경쟁요소라는 결론이 나왔다. 삼성전자는 블루오션 전략을 실행하면서 TV를 고객의 눈높이에서 다시 보게 됐다.

TV를 다시 정의하다

다음 단계는 현장 조사를 바탕으로 ‘전략 캔버스’를 그리는 것이었다. 고객이 원하는 TV를 가격, 화질, 내구성, 선명도, 디자인, 공간성 등 구매요소별로 점수를 매긴 것이다. 그 결과 LCD TV의 핵심경쟁력은 화질과 디자인이라는 결론을 내렸다. 브라운관 TV보다 훨씬 얇아 디자인과 공간활용도에서 경쟁력이 있었다. 당시 브랜드와 음향에서 강점이 있던 소니와 샤프를 압도할 수 있다는 판단과 함께 디지털 감성을 콘셉트로 한 보르도TV를 내놓았다.

2006년 출시와 함께 보르도TV는 이듬해 나온 차기작까지 1000만 대가 팔리며 소니를 제치고 삼성전자를 단숨에 세계 1위로 끌어올렸다. 2004년 세계 LCD TV 판매량이 2000만 대가 채 안 됐던 점을 감안하면 놀랄 만한 숫자다. 보르도TV의 성공 이후에도 삼성전자는 TV에서 디자인을 핵심 경쟁력으로 삼아 지난해 고급 가구 같은 느낌의 셰리프TV와 올해 액자를 닮은 프레임TV 등을 내놓으면서 시장을 주도하고 있다.

삼성전자 관계자는 “TV 시청에 관심이 없어 거실을 서재로 꾸미겠다는 사람들도 인테리어용으로 값비싼 TV를 사고 있다”며 “기존 TV시장의 비고객까지 끌어들이고 있다”고 말했다. 전문가들도 삼성전자 TV의 ‘일류화 전략’ DNA에는 고객을 재정의하면서 시장을 바라보는 관점을 바꾼 블루오션 전략이 자리잡고 있다고 분석했다.

노경목 기자 autonomy@hankyung.com

!["대당 2300만원, 테슬라 반값"…중국발 '2차 충격' 온다 [박의명의 K-인더스트리]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39369985.3.jpg)

!["보조배터리 어쩌나…" 에어부산 화재로 조명된 기내 보관 방법 [차은지의 에어톡]](https://img.hankyung.com/photo/202501/ZN.39357303.3.jpg)