"선전은 개방적인 시장… 한국 콘텐츠 경쟁력 있다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

혁신의 중국, 질주하는 선전

(4) 선전으로 간 한국 스타트업

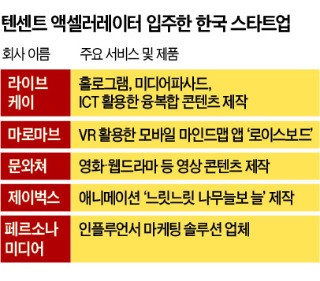

라이브케이·마로마브·문와쳐 등

한국 스타트업 5곳 선전에 둥지

"한국 콘텐츠·특수영상기술·3D

선전서 하나의 장르로 자리"

콘텐츠진흥원, 선전에 거점 마련

하드웨어 생태계·유통망 탄탄

시제품 개발비, 한국의 절반

(4) 선전으로 간 한국 스타트업

라이브케이·마로마브·문와쳐 등

한국 스타트업 5곳 선전에 둥지

"한국 콘텐츠·특수영상기술·3D

선전서 하나의 장르로 자리"

콘텐츠진흥원, 선전에 거점 마련

하드웨어 생태계·유통망 탄탄

시제품 개발비, 한국의 절반

중국은 매력적인 시장이지만 진입이 쉽지 않다. 중국 문을 노크하는 수많은 스타트업이 ‘쓴맛’을 보고 철수하기 일쑤다. 영화를 비롯한 영상 콘텐츠를 제작하는 문와쳐는 2015년 ‘나는 증인이다’란 영화로 중국에 진출해 2억위안(약 340억원) 이상 매출을 올렸다. 하지만 지난해 사드(고고도 미사일방어체계) 배치 갈등으로 한·중 관계가 악화되면서 예상치 못한 어려움을 겪었다.

이 회사의 이정민 프로듀서는 “사드 사태 이후 베이징과 상하이 쪽에는 눈에 보이지 않는 벽이 생겼다는 느낌”이라면서도 “선전은 수도 베이징에서 한참 떨어져 있어 그나마 영향을 덜 받았다”고 설명했다. 이 프로듀서는 “선전은 도시 규모에 비해 콘텐츠 소비수준이 낮은 편이어서 발전 가능성이 크다”며 “한국 콘텐츠가 하나의 장르로 자리잡고 있어 수요에 맞춰 현지화하면 충분히 경쟁력이 있다”고 강조했다.

‘느릿느릿 나무늘보 늘’과 같은 애니메이션을 제작하는 제이벅스는 자체 역량만으로 중국 진출을 준비하다 2년이란 시간만 날렸다. 박혜성 대표는 “현지 사무실 없이 단발성 출장과 이메일만으로 진행했더니 속도가 나지 않았다”며 “이번에 정부 선발을 거쳐 중국에 왔다고 하니 미팅 스케줄이 잇따라 잡히고 있다”며 함박웃음을 지어보였다. 그는 “특수 영상 기술이나 3차원(3D) 기술은 한국 업체가 더 뛰어나 경쟁력이 있다”고 했다.

가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 활용한 업무용 솔루션을 제작하는 마로마브의 야오강 대표(중국인 공동창업자)도 “중국은 하드웨어·소프트웨어 경쟁력은 높지만 콘텐츠는 아직 미치지 못하는 만큼 한국 업체의 협력 기회도 많다”고 설명했다.

창업 생태계 탄탄한 선전

선전의 하드웨어 생태계와 유통망도 스타트업에 큰 도움이 된다. 홀로그램 기반 미디어아트 콘텐츠를 만드는 라이브케이의 남기택 주임은 “공연에 필요한 LED(발광다이오드) 전광판 같은 하드웨어 제작도 염두에 두고 선전에 왔다”며 “한국보다 훨씬 저렴한 비용으로 장비를 마련할 수 있다”고 소개했다. 문와쳐의 이 프로듀서도 “시제품 만드는 비용이 한국에서 1만원 수준이라면 여기선 4000~6000원 수준”이라고 전했다.

한국 정부도 선전에 지원 거점을 마련했다. 콘텐츠진흥원이 지난달 21일 난산 소프트웨어 산업단지에 문을 연 선전 비즈니스센터다. VR, AR, 게임 등 각종 콘텐츠로 중국에 진출했거나 진출 계획이 있는 한국 기업은 누구나 이곳에서 전문가 컨설팅을 받을 수 있다.

선전=이승우 기자 leeswoo@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)