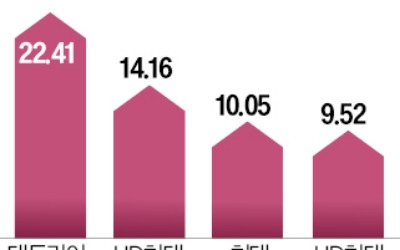

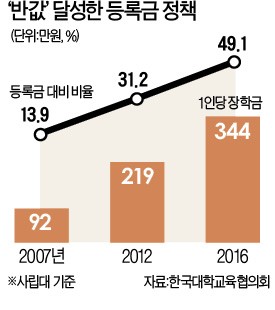

명세서에 찍힌 금액 절반

장학금으로 돌려준다지만

저소득층 학생 전액 장학금

중산층은 '반값 효과' 못 누려

학생부담률을 지속적으로 낮추기 위한 전제 조건으로 등록금 동결이 10년 가까이 이어지다 보니 오히려 고소득층이 간접 수혜를 받는 일이 벌어지고 있다. 정갑영 연세대 전 총장은 “다트머스대 등 미국의 유명 사립대는 등록금이 수만달러에 달할 정도로 비싸다”며 “이렇게 거둬들인 돈을 사회적배려대상자를 위해 활용한다”고 말했다.

미국의 주요 대학엔 ‘세컨드 제너레이션(부모 중 대학졸업자가 없는 경우)’ ‘서드 제너레이션(조부모와 부모까지 대학졸업자가 없는 경우)’ 전담팀이 있을 정도다. ‘알바’를 뛰며 학업을 완수해야 하는 고(苦)학생을 위한 학업보충 프로그램 ‘팔로업 서비스’도 한국 대학엔 없는 제도다.

이에 대해 김우승 한양대 에리카캠퍼스 부총장은 “입구만 생각하고 출구는 고려하지 않은 대표적인 정책이 바로 반값 등록금”이라고 비판했다. 정부가 복지 차원에서 반값 등록금을 강행하고 있지만 목표로 삼은 계층 간 사다리 효과는 제대로 작동하지 않고 있다는 얘기다.

박동휘 기자 donghuip@hankyung.com