일자리·무역·안보 등 전방위 확산

강대국 틈서 '균형외교' 중요성 커져

한상춘 객원논설위원 schan@hankyung.com

스트롱맨 체제는 작년부터 구축되기 시작했다. 미국 국익을 최우선시하는 도널드 트럼프 대통령이 지난해 1월 취임했다. 같은 해 5월에는 ‘강한 프랑스’를 주창하던 에마뉘엘 마크롱 후보가 대통령에 당선됐다. ‘북핵 위협에 따른 일본 국민 보호’라는 명목으로 아베 신조 총리도 장기집권 의욕을 드러냈다.

이달 들어서는 스트롱맨 체제가 더 가시화됐다. 양회를 통해 시진핑 중국 국가주석이 ‘시황제’로 부상했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 역시 2024년까지 장기집권이 가능해져 이오시프 스탈린에 이어 ‘차르’ 반열에 올라섰다. 사민당과 대연정이긴 하지만 앙겔라 메르켈 독일 총리도 16년 동안 집권이 가능해졌다.

세계화가 진전되기 시작한 1960년대 이후 선진국과 신흥국 간에는 소득격차가 현저하게 확대됐다. 1960년 선진국 소득의 8% 수준이던 저소득 신흥국의 1인당 소득은 1980년대 말까지 1% 안팎으로 떨어졌다. 선진국 관점에서 케네스 포메란츠 미국 UC어바인 교수는 ‘위대한 발산(great divergence)’이라고 주장했다.

하지만 2000년대 들어서는 사정이 달라졌다. 신흥국이 빠르게 성장하면서 선진국과의 소득격차가 축소됐다. 기술격차이론(M V Posner)에서는 후발국은 선발국의 지식과 기술을 흡수함으로써 압축성장이 가능하다고 봤다. 신흥국 입장에서 마틴 울프 파이낸셜타임스 칼럼니스트는 ‘위대한 수렴(great convergence)’이라고 불렀다.

특히 고용 문제에서는 위대한 수렴을 뛰어넘어 신흥국이 선진국을 앞서는 ‘역(逆)위대한 발산(reverse great divergence)’ 현상까지 나타났다. 세계화가 진전되고 정보기술(IT)이 발달한 선진국일수록 경기회복에 따른 고용창출 효과가 크게 떨어졌다. 2000년 이후 각국의 세계화 정도와 실업률 간 산포도를 그려보면 뚜렷한 정(正)의 관계가 나타난다.

글로벌 기업과 증강현실산업은 전문적인 지식과 기술, 경험을 요구하기 때문에 이들 분야에서 취약한 청년층과 중하위 계층의 실업이 급증하는 추세다. 이 때문에 민주주의 본거지인 영국 런던에서 폭동 사태가 발생한 데 이어 자본주의 꽃이라 할 수 있는 미국 뉴욕에서 ‘반(反)월가(Occupy Wall Street) 시위’가 일어난 것이 각국에 커다란 파장을 몰고 오고 있다.

금융위기 이후 각국의 경기부양 정책이 종전처럼 단순히 성장률을 끌어올리는 것이 아니라 일자리 창출에 최우선 순위를 두고 있는 점도 이 때문이다. 미국의 경우 버락 오바마 정부 시절부터 추진했던 세계화와 반대되는 리쇼어링(reshoring) 정책은 트럼프 정부의 보호주의와 맥을 같이한다.

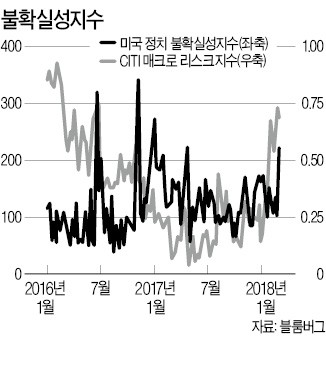

스트롱맨은 자국과 자신의 이익을 강조한다. 트럼프 정부의 보호주의 정책에서 출발했지만 중국에 이어 전통적인 미국 우호국인 유럽과 일본도 맞대응할 태세다. 달러 약세 정책에는 자국 통화 평가절하보다 미국에 더 불리한 탈(脫)달러화로 대응하는 등 종전과는 확연하게 달라진 양상이다.

보호주의는 스트롱맨이 추구하는 국익 달성과 특별한 관계가 없다. 보호주의지수(미국 헤리티지 재단의 자유무역지수)와 국익 상징지표(무역수지)를 회귀분석한 결과를 보면 무의미한 것으로 나타났다. 스트롱맨일수록 ‘갈등과 대립’보다 ‘협력과 공존’이 더 필요한 것도 이 때문이다.

한 가지 우려되는 것은 스트롱맨 국가로 둘러싸인 한국이 어떻게 될 것인가 하는 점이다.중간자 위상으로 가장 중시되는 외교 덕목인 ‘균형’을 잃으면 통상뿐만 아니라 남북 관계에 커다란 변수가 될 가능성이 높다. 남북문제에 정통한 미국의 국제전략문제연구소(CSIS)가 북·미 정상회담이 열리지 않을 가능성을 40%로 높게 보고 있는 점에 주목해야 한다.

!["백대표 믿고 투자했는데"…'돌발 악재'까지 터진 백종원 회사 [종목+]](https://img.hankyung.com/photo/202502/ZA.38557734.3.jpg)

![딥시크 쇼크가 주도주 바꿀까…美 '트럼프 관세'에 촉각 [주간전망]](https://img.hankyung.com/photo/202501/ZN.39367792.3.jpg)