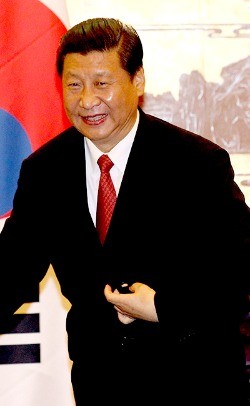

시진핑, 이르면 6월 방북… 북미 회담 이후로 일정 조율

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

요미우리 보도

"김정은-시진핑, 미북회담서 논의된 비핵화 방안 놓고 구체협의할 듯"

니혼게이자이신문 보도

"김정은, 지난해 가을 미중의 북한 압살할 것 우려해 미국에 대화공세 준비 지시"

"김정은-시진핑, 미북회담서 논의된 비핵화 방안 놓고 구체협의할 듯"

니혼게이자이신문 보도

"김정은, 지난해 가을 미중의 북한 압살할 것 우려해 미국에 대화공세 준비 지시"

요미우리신문은 이날 중국과 북한의 복수 소식통을 인용해 “북한이 시 주석의 조기 방북을 요청해 현재 베이징 주재 북한대사관과 중국 공산당 대외연락부가 창구가 돼 일정을 조율 중”이라며 이같이 전했다. 시 주석은 지난달 26일 중국 베이징에서 열린 북·중 정상회담에서 김정은의 방북 요청을 수락했다. 김정은은 지난 14일 중국 예술단 단장으로 평양을 방문한 쑹타오(宋濤) 중국 공산당 대외연락부장을 접견한 자리에서 시 주석의 방북 문제를 협의한 것으로 알려졌다. 중국 측은 5월 말이나 6월 초에 개최될 북·미 정상회담 결과를 지켜본 뒤 구체적인 방북 일정을 최종 확정할 것으로 보인다.

한편 김정은은 지난해 가을 미·중이 북한 정권을 압살할 것을 우려해 미국에 대한 대화공세 준비를 지시한 것으로 알려졌다. 니혼게이자이신문은 이날 ‘격진 한반도-미·중에 살해된다’라는 제목의 기사를 통해 김 위원장이 지난해 10월 노동당 정치국 확대회의에서 “대화국면에 들어가지 않으면 안된다”고 말했다고 전했다. 이에 대해 노동당 간부 출신 인사는 “미국과 중국이 북한의 체제를 전환하기로 하고 협공해오는 시나리오에 대한 두려움 때문”이라고 말했다.

실제 지난해 가을 미국과 중국의 외교 당국은 한반도에서 긴급 사태가 발생할 경우의 난민 대책 및 핵무기 관리 방안을 협의했다. 김 위원장은 지난해 가을 내부 회의에서 “미국과 중국이 공화국(북한)을 압살하려 획책하고 있다”는 말을 한 것으로 전해졌다. 핵·미사일 공격능력에 비해 방어 시스템이 취약한 북한으로서는 체제존립을 위해서는 대화국면으로 전환해 미·중의 협공을 막는 것 이외에 택할 수 있는 전략이 없었다는 얘기다.

김채연 기자 why29@hankyung.com

![[뉴스 한줌] 권성동-이명박 전 대통령 회동 "보통 야당 아냐"..."똘똘 뭉쳐야"](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39539157.3.jpg)

![[속보] 당정 "학교 안전 긴급 점검…'교원 직무수행 적합성 심의위' 법제화"](https://img.hankyung.com/photo/202502/02.22579247.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)