에너지공단 사외이사도 脫원전론자 3명 '입성'

"정권교체 기여에 대한 지분배분 성격" 분석도

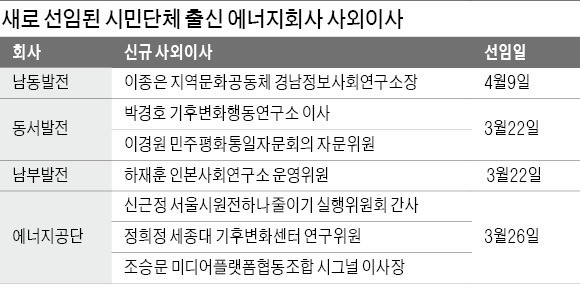

동서발전은 지난달 22일 박경호 기후변화행동연구소 이사와 이경원 민주평화통일자문회의 자문위원 등 두 명을 신규 비상임이사로 뽑았다. 남부발전 역시 하재훈 인본사회연구소 운영위원을 새 사외이사로 선택했다. 주로 화석연료를 사용해 전력을 생산하는 발전회사가 환경·시민단체 출신을 이사로 선임하는 것은 매우 이례적이다. 친환경을 강조하는 시민단체와는 이해관계가 다르기 때문이다.

발전회사와 밀접한 관계를 맺고 있는 한국에너지공단도 마찬가지다. 에너지공단은 지난달 26일 5명의 사외이사 중 3명을 한꺼번에 교체했다. 새 이사는 신근정 서울시원전하나줄이기 실행위원회 간사, 정희정 세종대 기후변화센터 연구위원, 조승문 미디어플랫폼협동조합 시그널 이사장 등으로, 줄곧 탈원전을 주장해온 시민단체 출신들이다.

에너지업계 관계자는 “발전회사 사외이사 자리에 반드시 전력 분야 전문가가 와야 하는 것은 아니지만 요즘처럼 시민단체 활동가가 대거 들어온 것은 처음”이라며 “정권 교체에 기여한 시민단체들에 자리를 챙겨주려는 것 아니겠느냐”고 했다.

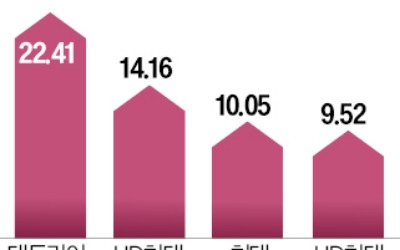

남동발전(경남 진주), 동서발전(울산), 중부발전(충남 보령), 남부발전(부산) 등이 자리잡은 지역사회에서 사외이사 자리는 ‘알짜배기’로 꼽힌다. 1~2개월마다 한 번씩 열리는 정기 이사회에 참석하기만 해도 연봉 3000만원(월 250만원)을 받을 수 있다. 사외이사를 선임하는 과정은 까다롭지 않다. 홈페이지 등을 통해 공개 모집하는 방식을 거치지만 대개 서류심사로 결정된다. 이 때문에 사실상 ‘갈 사람’을 내정해 놓고 공모라는 형식만 갖춘다는 비판이 끊이지 않는다.

추가로 사외이사를 모집하고 있는 다른 발전·전력 공기업에서도 사전 내정설이 돌고 있다. 한전과 한국수력원자력은 3명씩의 사외이사를 새로 뽑기 위해 심사 작업을 벌이고 있다. 일부 시민단체 출신 인사가 내정된 것으로 알려졌다.

중부발전과 서부발전 역시 조만간 사외이사 2명을 새로 선임하기로 했다. 서부발전 관계자는 “기획재정부 산하 공공기관운영위원회 등이 사외이사 선임에 관여하기 때문에 절차상 문제는 없다”며 “이르면 이번주 안에 사외이사를 추가로 내정할 것”이라고 말했다.

다른 발전회사 관계자는 “내부적인 채용 프로세스가 있긴 하지만 사실상 정부 관계자들이 사외이사를 뽑는다고 보면 된다”고 했다.

조재길/성수영 기자 road@hankyung.com

![트럼프 "상호 관세" 세계 각국 부과…한국도 피할 수 없다 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39510808.3.jpg)