댓글·공감 수 제한에 그친 미봉책… "이대론 '제2의 드루킹' 못 막는다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

네이버 댓글 대책

네이버 '뉴스 댓글 개편 내용' 논란

기사당 댓글 20개→3개

작성간격 10초→60초

공감 숫자 하루 50개 제한

댓글 실명제·아웃링크 '외면'

드루킹 논란 지우기 역부족

네이버 '뉴스 댓글 개편 내용' 논란

기사당 댓글 20개→3개

작성간격 10초→60초

공감 숫자 하루 50개 제한

댓글 실명제·아웃링크 '외면'

드루킹 논란 지우기 역부족

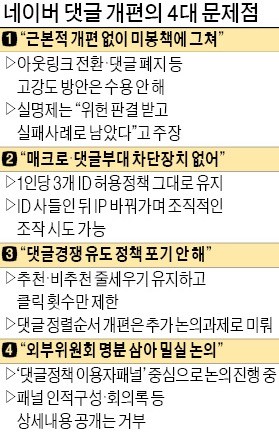

학계·정치권·언론계가 강력히 요구해온 ‘아웃링크(언론사 사이트로 이동해 기사를 읽고 댓글을 다는 방식) 전환’ 등은 발표 내용에 언급조차 없었다. 국민적 관심이 쏠린 현 상황을 넘기려는 ‘땜질처방’이 아니냐는 지적이 나온다.

◆논란 때마다 내놓는 대책

또 댓글을 연달아 남기려면 60초 이상, 공감·비공감을 추가로 누르려면 10초 이상 지나야 가능하도록 했다. 기본적으로 순공감(공감에서 비공감을 뺀 수치) 순서인 댓글 정렬방식은 논의를 거쳐 이르면 5월 중순께 손질하겠다고 밝혔다.

2000자 넘는 장문의 안내문은 이 정도를 제외하면 기존 입장을 반복하는 수준이었다. 네이버는 “궁극적으로 모든 사용자가 같은 정보를 보는 구조에서 사용자마다 다양한 정보를 보는 구조로 바꿔갈 계획”이라고 했다. 네이버 직원의 뉴스 편집을 줄이고 인공지능(AI) 추천을 확대한다는 의미다. 이어 “댓글 어뷰징(조작)을 막기 위해 의심스러운 ID·IP(인터넷 주소) 차단 등 기술적 대응을 강화하겠다”고 덧붙였다. 이런 내용은 네이버가 ‘여론 독점’ 논란 때마다 되풀이한 것이다.

대다수 전문가는 네이버의 개편이 ‘기대 이하’라며 낮은 점수를 줬다. 댓글 조작은 기본적으로 ID와 IP를 바꿔가며 이뤄지기 때문이다. 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수는 “댓글 조작의 근본적 문제는 다수의 ID가 불법으로 만들어지는 것”이라며 “ID당 제한으로 해결될 문제가 아니다”고 말했다.

네이버는 1인당 최대 3개까지 ID를 생성할 수 있으며, 이를 활용한 불법 밀거래도 공공연히 이뤄진다는 게 정설이다. 한 보안업체 관계자는 “매크로(반복 실행 자동화 프로그램) 조작을 어느 정도 지연시키는 정도는 가능하겠지만 원천봉쇄는 불가능하다”고 지적했다.

뉴스와 댓글을 ‘미끼상품’ 삼아 사용자를 네이버 안에 묶어놓고 수익을 극대화하는 사업모델의 본질은 그대로라는 비판도 여전하다. 네이버는 지난해 매출 4조6784억원, 영업이익 1조1791억원을 기록했다. 매출 중 70% 안팎이 광고와 직간접적으로 연관된 사업에서 나온 것으로 분석되고 있다.

한규섭 서울대 언론정보학과 교수는 “네이버의 뉴스 유통 방식은 자극적이고 양극화된 기사를 생산하고 클릭 경쟁을 조장하고 있다”며 “혼탁한 언론 생태계를 바로잡기 위해서는 장기적으로 아웃링크 방식이 대안이 될 수 있다”고 설명했다.

◆‘이용자 패널’ 활동내역 ‘깜깜이’

네이버 측은 “댓글 개편이 한 번으로 끝나는 게 아니라 꾸준한 개선이 이뤄질 것”이라고 강조했다. 지난달 30일 출범한 ‘댓글정책 이용자 패널’을 통해 다양한 개편 방안을 지속적으로 논의한다는 계획이다.

그러나 이런 방식은 외부위원회를 앞세워 회사의 책임론을 덜어내려는 게 아니냐는 지적도 적지 않다. 네이버는 이 기구가 업계·학계·협회·언론사 등에 재직하지 않는 일반 이용자 20명으로 구성됐으며 월 1회 정례회의를 한다고만 밝혔다. 인적 구성이나 회의록 등 구체적인 논의 상황은 “활동에 영향을 줄 수 있다”는 이유로 공개를 거부했다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com

![[포토] '설 연휴 끝' 눈 내리는 출근길](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39364967.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)