남북한 관계만 좋아지면 '코리아 디스카운트' 해소된다고?

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

노무라·한화證 리서치센터장

증권가 '장밋빛 전망'에 반기

한국 증시 고질적 저평가는

지정학적 요인보다 산업구조 탓

반도체 등 경기민감株 비중 높고

車·조선 등 성장 둔화가 문제

외국인, 北리스크 크게 신경 안써

증권가 '장밋빛 전망'에 반기

한국 증시 고질적 저평가는

지정학적 요인보다 산업구조 탓

반도체 등 경기민감株 비중 높고

車·조선 등 성장 둔화가 문제

외국인, 北리스크 크게 신경 안써

하지만 이 같은 낙관론에 ‘반기를 든’ 전문가들이 있어 눈길을 끈다. 정창원 노무라금융투자 리서치센터장(사진 왼쪽)은 “코리아 디스카운트에 실질적으로 영향을 미치는 것은 지정학적 요인보다 산업 구조 특성과 불투명한 기업 지배구조”라며 “조금 더 냉정할 필요가 있다”고 지적했다. 김일구 한화투자증권 리서치센터장(오른쪽)은 “한반도 긴장 완화만으로 지수가 20~30%씩 오를 것이라고 보는 것은 순진한 생각”이라고 말했다.

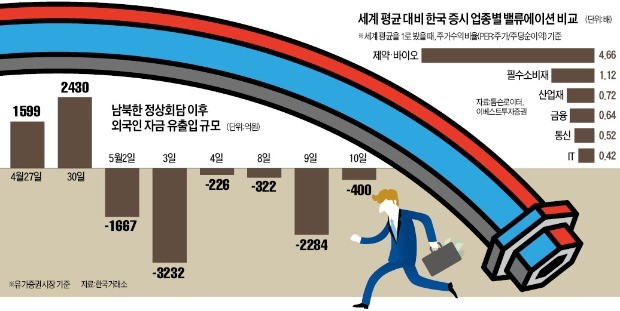

11일 금융투자업계에 따르면 유가증권시장 상장 종목의 올해 실적을 기준으로 한 한국 증시의 주가이익비율(PER)은 9.6배다. 미국(17.2배), 일본(13.5배) 등 선진국은 물론 중국(13.2배), 대만(13.5배) 등 신흥국보다 한참 낮다. 증권가에서는 한국 증시의 만성적 저평가 요인으로 한반도 지정학적 리스크를 꼽아 왔다. 남북 정상회담을 통해 한반도 긴장이 완화되면 그동안 투자를 꺼리던 외국인 자금이 유입되고 대표주에 대한 재평가가 이뤄져 증시가 전반적으로 상승세를 탈 것이라는 대다수 증권사의 분석도 이에 기반하고 있다.

하지만 정 리서치센터장은 “남북 정상회담은 긍정적 이슈지만 한반도 지정학적 리스크가 한국 증시 저평가의 근본적 원인이라고 보기는 어렵다”고 말했다. 1년 중 거의 절반을 해외에서 보내는 정 센터장은 “그동안 북한 리스크를 언급하는 해외 기관투자가를 본 적이 없다”며 “기업 실적 개선과 향후 전망에 대부분 관심을 쏟는다”고 말했다. 한국 증시 저평가는 산업 구조적인 문제라는 게 그의 시각이다. 국내 증시 시가총액의 약 4분의 1을 차지하는 삼성전자(PER 8배)와 SK하이닉스(4배) 등 반도체 기업이 저평가받는 영향이 크다는 것이다. 두 종목은 인텔, 마이크론 등 미국 경쟁사보다 PER이 낮다. 정 센터장은 “코리아디스카운트가 아니라 반도체 디스카운트”라며 “이익 사이클이 분명한 반도체산업과 자동차, 조선 등 성장세가 둔화되고 있는 산업의 비중이 크기 때문에 저평가받는 것”이라고 말했다.

정 센터장은 국내 기업의 불투명한 지배구조도 저평가 요인으로 꼽았다. 그는 “새 정부 들어 주주환원정책 확대에 대한 기대가 있었지만 아직 의미있는 개선 효과는 없는 것으로 보인다”고 평가했다.

◆“중장기적 시각 필요”

김 리서치센터장은 “2000년대 들어 외국계 투자은행(IB)은 증시 전체보다 업종이나 종목을 먼저 분석하는 ‘보텀 업(bottom-up)’ 방식으로 투자를 결정한다”며 “한반도 긴장 완화만으로 지수가 크게 오르긴 어렵다”고 말했다.

그는 “작년 북한이 미사일을 발사했는데도 과거와 달리 1주일 만에 대부분 회복한 것은 외국인들도 한반도 지정학적 리스크를 큰 이슈라고 보지 않는다는 의미”라며 “수십 년간 지속된 북한 리스크를 디스카운트 요인이라고 보기 어렵다”고 설명했다.

김 센터장은 “북한의 전향적 태도에도 불구하고 북·미 정상회담 이후 비핵화 과정까지 상당히 긴 시간이 걸릴 가능성이 높다”며 “통일 수혜주 등을 언급하는 것은 섣부른 판단이며 남북 관계 개선에 있어 진행될 일련의 과정 중 하나일 뿐이라는 점을 염두에 둬야 한다”고 덧붙였다.

최만수 기자 bebop@hankyung.com

![-1.5% 역성장 신호…월가가 무시한 이유 [김현석의 월스트리트나우]](https://img.hankyung.com/photo/202503/01.39664847.3.png)

![트럼프·젤렌스키 충돌에도 저가 매수…다우 1.4%↑ [뉴욕증시 브리핑]](https://img.hankyung.com/photo/202503/AD.39603241.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)