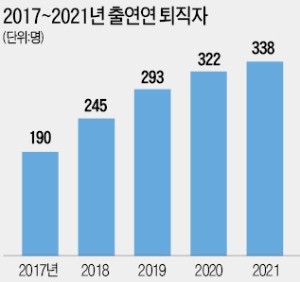

연구원 은퇴 해마다 급증

정년 앞두고 과제 받기 어려워

은퇴해도 경력 살릴 대책 부족

해외선 70代도 후학들 연구지원

2017년 190명에 달했던 출연연 은퇴자(정년 61세) 수는 해마다 늘어 2021년 338명에 이를 전망이다. 대부분 책임연구원급(박사급)으로 각 분야에서 오랜 기간 잔뼈가 굵은 연구자다.

이들은 1980~1990년대 출연연이 증가하면서 충원한 고급 연구자다. 베이비붐 세대 연구원 퇴직이 늘고 있지만 은퇴 과학자들의 경력을 살릴 대책은 부족하다.

이공계 대학도 사정은 마찬가지다. 수도권 사립대의 한 이과 교수는 “학교 측은 교수 두 명이 은퇴하면 한 명을 채운다”며 “맡고 있는 분야의 후속 연구자를 모두 충원하기 어렵다”고 토로했다.

과학분야는 다른 분야와 달리 고경력 연구자의 경험이 후학에게 영감을 주는 사례가 많다고 전문가들은 지적한다. 미국 항공우주국(NASA)만 해도 70대 연구자들이 젊은 연구자와 섞여 화성, 명왕성 탐사선에 들어갈 핵심 부품을 개발하는 데 참여하고 있다. 한국에선 은퇴 연구자 대부분이 본연의 연구를 계속하기보다는 중소기업 대상의 기술 컨설팅이나 청소년 대상의 과학교육 사업 등 한정된 분야에서 활동한다.

과학기술정보통신부가 지난 2월 발표한 과학기술혁신역량 평가보고서를 보면 한국은 현직에서 활동하는 연구원 수가 세계 4위 규모다. 인구 1만 명당 연구원 수도 3위에 이른다. 하지만 고급 연구인력의 힘을 가늠하는 인구 중 이공계 박사 비중은 2013년 22위, 2014년 21위, 2015년 24위, 2016년 23위, 지난해 22위 등 줄곧 20위권에 머물고 있다.

출연연 관계자는 “인구가 급격히 감소하는 인구절벽 시대가 다가오면서 신진 과학자 수급이 점점 어려워지고 있다”며 “고경력 과학자들의 활용 방안을 정부가 적극 챙겨야 한다”고 말했다.

박근태 기자 kunta@hankyung.com