[집코노미] "전세난 구원투수서 애물단지로"…외면받는 도시형생활주택

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

저렴한 소형주택 공급 위해 규제 완화했지만…

날림 시공·주차난 빈번…"주거환경 악화 주범"

날림 시공·주차난 빈번…"주거환경 악화 주범"

도시형생활주택이 애물단지로 전락했다. 이는 1~2인 가구의 주거안정과 저렴한 소형주택 공급을 늘리기 위해 2009년 도입한 주택 유형이다. 주차장 요건 부대시설요건 등을 완화해 좁은 공간에 최대한 많은 가구를 들일 수 있게 한게 특징이다. 규제 완화의 부작용은 심각하다. 거주자들이 주변도로에 차를 대면서 주변 도로가 주차장으로 변했다. 날림으로 지어진 도시형생활주택에선 대형화재도 심심찮게 발생하고 있다. 주변 주택들보다 1~2층 높게 지어져 도시 미관을 해칠뿐 아니라 일조권 사생활 침해 논란에도 휩싸이고 있다.

◆“전국서 60만 가구 공급”

2009년 정부는 도시형생활주택 공급을 확대하기 위해 아파트 등 일반 공동주택에 비해 건축기준을 대폭 완화하고 공급절차를 간소화했다. 다른 공동주택과 달리 주택법상 소음·배치 기준 등을 적용받지 않도록 했다. 관리사무소 및 어린이놀이터 등의 부대·복리시설을 설치하지 않아도 됐다. 분양 시 청약통장이 필요없고 전매제한도 없어 수요자들도 쉽게 접근할 수 있었다.

규제 완화의 하이라이트는 주차장 기준 완화였다. 원룸형 도시형생활주택은 전용면적 60㎡당 1대의 주차장만 갖추면 되도록 했다. 2~3가구당 한대의 주차장만 갖추면 됐다. 당시 다세대주택 주차장 요건이 세대당 한대였다는 점을 감안하면 파격적인 규제 완화였다.

사정이 이렇다보니 초기 공급은 전용면적 50㎡ 이하 원룸형 주택 위주로 이뤄졌다. 국토교통부에 따르면 2009~2012년 사이 인허가된 도시형생활주택 23만25가구 중 19만4456가구가 원룸형이었다. 진입도로 폭은 4m면 됐고 , 주차장 기준도 주거전용면적 합계기준 60㎡당 1대(도입 당시 기준)여서 공급업체 입장에선 많은 개발이익을 거둘 수 있었다.

도시형생활주택 공급도 급증했다. 전국 도시형생활주택 인허가 실적은 2009년 1688가구에서 2010년 2만529가구, 2011년 8만3859가구, 2012년 12만3949가구 등으로 늘었다. 함영진 직방 빅데이터랩장은 “수익성이 좋아자 집장사들이 너도나도 도시형생활주택 공급에 나섰다”며 “작년까지 공급된 도시형생활주택이 60만가구에 달한다”고 설명했다.

소형주택 공급을 단기간에 늘리는데는 성공했지만, 대도시 저소득층 주거지의 주거환경은 더욱 악화됐다. 무엇보다 부족한 주차공간이 문제였다. 거주자들은 집안에 차를 세울 공간이 없다보니 도로에 불법주차를 했다. 화재가 났을 때 소방차가 진입할 공간이 없다. 주민들간 주차 분쟁도 끊이지 않고 있다.

보다 못한 정부는 2013년 5월 원룸형 도시형생활주택의 주차장 기준을 가구당 0.6대(가구당 전용면적 30㎡ 이하는 0.5대)로 강화했다. 하지만 인허가실적만 과거의 절반 수준으로 줄어들었을 뿐 주차 공간은 여전히 부족한 수준이란 지적이다.

화재에 취약한 점도 문제였다. 원룸형의 경우 진입도로 폭이 4m면 건축허가를 받을 수 있다. 화재 발생 시 소방차가 진입하기 힘든 곳이 많다. 필로티 구조에 화재에 취약한 드라이비트로 마감한 주택이 많아 불길이 빠르게 퍼진다는 단점도 나타나고 있다.

2015년 1월 화재로 130명이 넘는 사상자를 낸 경기 의정부시 ‘대봉그린아파트’ 역시 도시형생활주택이었다. 진입로가 좁아 소방차가 진입하기 어려웠던 탓에 화재 진압이 늦어졌다.

일조권·조망권을 침해받기 쉬운 것도 문제다. 일반 공동주택의 경우 건축물 높이의 0.5배 이상 띄워 건물을 짓는다. 도시형생활주택은 0.25배만 띄우면 된다. 도시형생활주택에 가려 햇볕이 들지 않는다는 주민들의 민원이 일선 구청에 많이 들어오고 있다. 건물간 거리가 가까워 화재가 발생하면 불이 쉽게 옮겨 붙을 수 있다는 우려도 나오고 있다. 선주희 부동산114 리서치센터 연구원은 “지진이나 화재가 빈번히 발생하면서 안전에 대한 경각심이 커졌다”며 “실수요자들이 도시형생활주택을 외면하는 현상이 심해지고 있다”고 말했다.

선호도가 떨어지면서 법원 경매로 나오는 도시형생활주택이 급증하고 있다. 저금리로 법원 경매 물건이 역대 최저 수준으로 줄었지만 경매에 부쳐지는 도시형생활주택은 계속 늘고 있다. 법원경매 전문업체 지지옥션에 따르면 2015년 953건이었던 전국 도시형생활주택 법원 경매 진행 건수는 이듬해 1428건, 2017년 1594건으로 급증했다. 올해도 5월 기준으로 716건에 부쳐졌다. 전년 같은 기간 경매 진행 건수(661)를 넘어섰다.

이 같은 부작용이 심각해지자 규제를 강화하는 지방자치단체들이 늘고 있다. 인천시는 2016년 조례를 개정해 원룸형 도시형생활주택도 가구당 주차장을 1대 이상 확보하도록 했다. 경기 부천 등 일부 지자체도 주차장 기준을 같은 수준으로 강화했다. 정부가 2012년 6월 ‘주택건설기준 등에 관한 규정’을 개정하면서 지자체가 필요에 따라 주차장 기준을 설치기준(0.5~0.6대)의 2분의 1 범위 내에서 강화 또는 완화할 수 있도록 해서다.

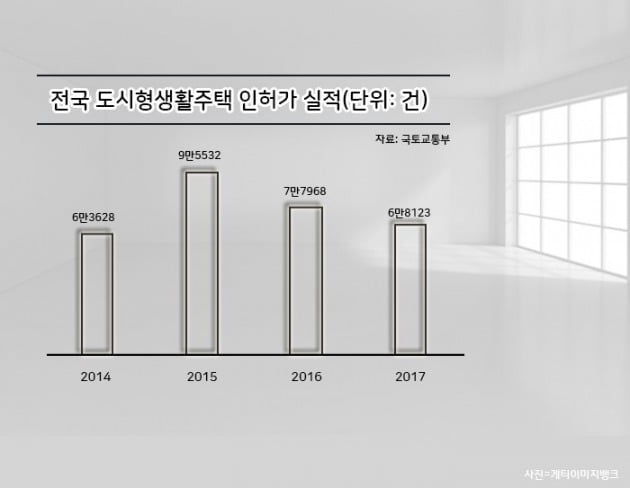

규제 탓에 도시형생활주택 인허가 건수는 감소하는 추세다. 국토부에 따르면 2015년 9만5532건에 달했던 도시형생활주택 인허가실적은 2016년 7만7968건, 2017년 6만8123건 등으로 감소했다. 한 시공업체 관계자는 “시행사들이 사업성이 떨어진 도시형생활주택을 외면하기 시작했다”며 “오피스텔이나 아파트 등 다른 대체재가 있는 상황에서 굳이 도시형생활주택을 고집할 메리트가 사라졌다”고 말했다.

그러나 규제가 강화되지 않은 지역에선 여전히 도시형생활주택이 활발하게 공급되고 있는 게 문제다. 또 이미 들어선 도시형생활주택에 대한 대책도 없다. 주차장 기준 등을 소급적용하는 것이 불가능해서다. 국토부 관계자는 “도시형생활주택을 비롯해 주택 부속 주차장 설치 기준을 강화하는 용역을 수행 중”이라고 말했다.

민경진 기자 min@hankyung.com

![[힘이 되는 부동산 법률] 권리금 회수청구권 예외사유](https://img.hankyung.com/photo/202411/0Q.38647701.3.jpg)