양우석 한화자산운용 글로벌에쿼티사업본부 부장 인터뷰

'한화아시아레전드4차산업혁명펀드'(이하 펀드)를 총괄 운용하는 양우석 한화자산운용 글로벌에쿼티사업본부 부장은 27일 "4차 산업혁명은 메가트렌드로, 성장의 과실을 향유할 아시아 기업에 주목해야 한다"며 이같이 밝혔다.

이 펀드는 중국, 일본, 한국 등 아시아 지역 4차 산업혁명 관련 기업 중 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업을 발굴해 투자하는 상품이다. 4차 산업혁명은 무인화와 서비스 자동화를 이뤄내고, 이는 중산층의 여가 확대로 이어질 전망인 만큼 관련 기업에 투자한다는 방침이다. 아직 4차 산업혁명의 전체 경제성장 기여도가 크지 않지만 결국 성장을 이끌 동력이 될 전망인 만큼 관련주에 꾸준히 주목할 것을 양 부장은 주문했다.

4차 산업혁명 관련 투자처로 아시아 기업을 주목해야 하는 이유로는 '성장성'을 들었다. 4차 산업혁명의 출발은 미국과 유럽의 선진국이었지만 실용화 단계에서는 아시아 주도 관련 기업이 성장하고 있다는 분석이다. 실제 각국에서 아시아 기업들이 강력한 플랫폼과 서비스를 제공해 독보적인 위치를 선점하고 있다고 전했다.

실례로는 차량공유 서비스 스타트업(신생 벤처기업)을 제시했다. 세계 최대 업체인 미국의 '우버'가 있지만 중국의 경우 유니콘 기업(기업가치 10억 달러 이상의 비상장 기업)으로 손꼽히는 '디디추싱'이 있고, '그랩'은 우버의 동남아시아 사업을 인수하며 가장 주목받는 업체가 됐다.

국가별로 중국의 경우 13억명의 인구를 바탕으로 한 다양한 기업의 성장성이 돋보인다는 평가를 받았다. 바이두, 알리바바, 텐센트를 시작으로 한 사물인터넷(IoT), 가전제품 제조회사, 광케이블 생산업체, 전기차 관련 배터리 원료업체 등에 투자를 집행한다는 방침이다.

일본의 경우 1960년대부터 로봇, 자동화 생산시설 등을 만들기 시작해 로봇기술 분야에서 경쟁력을 갖췄다는 점, 여가생활을 채울 콘텐츠 관련 기업들이 오랜 업력을 쌓은 점을 강조했다. 한국은 글로벌 시장에서 과점적 점유율을 보유한 메모리반도체 기업 등이 투자 대상으로 꼽혔다.

특히 투자대상을 4차 산업혁명 관련 '기술'보다 관련 '소비'에 초점을 맞췄다고 했다.

양 부장은 "기술을 만드는 것과 돈을 버는 것은 다르고, 주식가치는 돈을 버는 것에 비례한다"며 "4차 산업혁명을 통해 수혜를 입을 소비 패턴은 '럭셔리'라기 보다는 일반소비재 상품의 비중이 높은 만큼 인구와 중산층 증가가 기대되는 아시아 시장이 매력 있는 투자처"라고 말했다.

4차 산업혁명이 최근 2~3년간 꾸준히 투자자를 끌어모은 펀드의 테마지만 생명력이 긴 이슈이고, 아시아 기업의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 미국 등 선진국 대비 상대적으로 저렴하다는 점도 강조했다.

양 부장은 "2016년 하반기부터 4차 산업혁명 펀드가 꾸준히 인기몰이에 나섰지만 중국과 일본 기업 기준으로 산정한 펀드의 포트폴리오 밸류에이션(실적 대비 주가 수익 비율)은 주가수익비율(PER) 20배 수준으로 넷플릭스 등 미국 4차 산업혁명 관련주보다 현저히 낮은 수준에 형성돼 있다"고 진단했다.

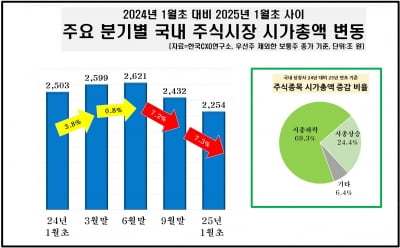

최근 증시 불안은 중장기적 관점에서 투자 기회가 될 수 있다는 의견도 내놨다.

양 부장은 "펀드는 단일국가가 아니라 3개국에 분산 투자하는 만큼 수익률 보완 효과가 있다"며 "과거 미국 금리 상승기를 돌아보면 이머징(신흥국) 일부는 어려웠지만 긴 시점에서 미국 경기 개선의 낙수효과를 누릴 수 있었다는 점을 기억해야 한다"고 당부했다.

한편, 펀드는 지난 20일 출시됐다. 운용 초기에는 한국, 중국, 일본 3개국을 중심으로 투자한다. 중국과 일본, 한국 증시에 대한 투자 비중은 각각 50%, 30%, 20% 수준이다. 중국과 일본은 펀드가 직접 투자하고 한국은 기존 '한화 코리아 레전드 4차산업 혁명 펀드'를 담아 운용한다. 향후 인도, 인도네시아, 싱가포르 등 아시아 주요 신흥국 기업도 모니터링해 투자국가를 점차 확대한다는 방침이다.

오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com

![[한경 오늘의 운세] 2025년 1월 12일 오늘의 띠별 운세](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.37643756.3.jpg)