퇴근 후엔 집에서 묵은 피로 싹~

안마카페 100개 돌파

초기 20대 데이트 장소로 인기

입소문 타고 직장인 '숨은 쉼터'로

청결하고 쾌적한 수면 환경 조성

50분에 1만3천원…줄서 기다려

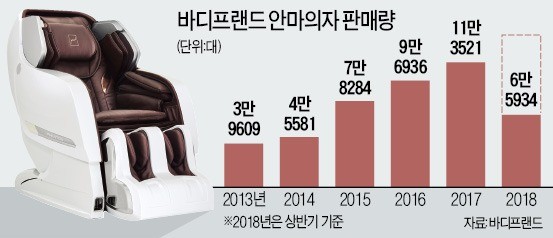

바디프랜드, 상반기 판매 최대

11년간 누적 렌털·판매량 57만대

건강·휴식 중시 트렌드 반영해

수면·소화 촉진 등 기능 업그레이드

안마의자 카페도 인기다. 2015년 4월 서울 홍대앞에 안마의자 카페 ‘미스터힐링’이 첫 매장을 열었다. ‘생소한 형태의 카페에 누가 갈까’ 하는 사람도 있었다. 하지만 미스터힐링 가맹점 수는 문을 연 지 3년여 만에 100개를 넘어섰다. 이 카페에선 약 50분간 안마의자에 앉아 쉬면서 자거나 음료를 마실 수 있다. 직장인들이 1만3000원을 내고 이곳에서 자신만의 휴식시간을 보낸다는 게 회사 측 설명이다. 업계 관계자는 “점점 더 치열해지는 경쟁으로 피로가 쌓인 현대인들이 안마의자를 찾고 있는 것 같다”고 분석했다. ‘피로 사회’가 안마의자 전성시대를 열었다는 말이 나오는 이유다.

취업포털 사람인이 직장인 773명을 대상으로 ‘수면 실태’를 조사한 결과 응답자의 75.7%가 수면시간이 부족하다고 답했다. 미스터힐링은 이들을 겨냥한 카페다. 이상목 미스터힐링 대표는 “손님의 90% 이상은 안마의자에 앉아 잠을 자고 간다”고 했다. 그는 “영화관에 가서 영화를 보는 것처럼 휴식도 하나의 문화상품이 됐다”고 했다.

처음에는 바디프랜드 제품을 놓았다. 지금은 자체 제작한 안마의자로 바꿨다. 이 대표는 “여성 이용자가 70% 이상”이라며 “남성 이용자에 맞춰 제작한 가정용 안마의자는 체형이 작은 여성들이 이용하기에 불편해 보여 직접 제작한 것”이라고 설명했다.

◆“휴식을 선물하세요”

바디프랜드 안마의자 렌털 판매량이 큰 폭으로 늘어난 것도 휴식, 건강 등 삶의 질을 중시하는 트렌드가 반영된 결과다. 바디프랜드는 안마의자의 대명사로 자리잡았다. 이 회사는 다양한 기능을 넣어 마케팅에 활용했다. 정형외과 전문의 등을 고용해 안마의 효능을 의학적으로 입증하기도 했다. 성장판을 자극하는 마사지로 성장을 돕는 ‘쑥쑥 프로그램’, 수면을 유도하는 ‘수면 프로그램’, 척추부 주변 경혈을 자극해 소화와 숙취를 돕는 ‘소화 촉진·숙취 해소 프로그램’ 등은 특허를 취득했다. 이를 통해 가족 모두를 안마의자 소비자로 만드는 데 성공했다는 분석이다. 만만치 않은 가격이지만 가족 모두가 사용할 수 있다면 단가가 낮아진다는 인식을 심어줬다는 얘기다.

휴식을 선물한다는 콘셉트의 마케팅도 통했다. 어버이날엔 ‘부모님께 효도 선물’, 근로자의 날엔 ‘열심히 일한 나에게 주는 선물’ 등의 메시지를 담아 판매했다. 바디프랜드 관계자는 “상반기에 근로자의 날과 어버이날이 포함된 5월 판매량이 가장 많았다”고 했다.

김기만/전설리 기자 mgk@hankyung.com

![[블랙리뷰어] 전문 안마사가 써 본 안마의자…바디프랜드·파나소닉](https://img.hankyung.com/photo/201805/01.16748259.3.jpg)