25엔 vs 26엔 '1엔' 공방

전년처럼 25엔 올리면 2.9%

정부 제시한 3%에 못미치고

26엔 올리면 3.1% '사상최대'

韓, 최저임금 무차별 적용

日은 산업·지역별로 차등

경영계 "3% 인상도 부담"

심의 시간이 10시간을 넘긴 것은 3년 만이다. 난항을 겪은 이유는 불과 ‘1엔(약 10원)’을 두고 노·사·정 간 의견 차를 좁히기 쉽지 않아서였다. 전년과 같은 25엔(약 253원)을 올릴 것인지, 역대 최대 규모인 26엔(약 263원)을 인상할지를 놓고 팽팽한 줄다리기가 이어진 것이다. 지난해 최저임금을 한 번에 1060원(16.4%) 올린 데 이어 올해 또다시 노사 간 충분한 협의도 없이 820원(10.9%)을 ‘뚝딱’ 인상한 한국과는 매우 대조적이다.

10원 놓고 10시간 공방 벌인 일본

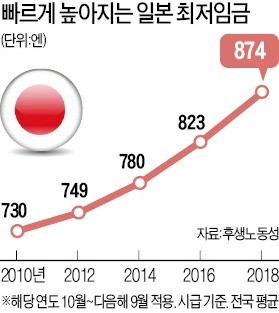

일본 중앙최저임금심의회는 격론 끝에 3년 연속 3%대 인상을 결정했다. 과거와 달리 이번 회의는 진통이 적지 않았다. 일본의 지난해 물가상승률이 0.5%였고, 임금상승률이 2.06%에 불과했던 상황을 고려할 때 최저임금만 ‘과속’해서는 안 된다는 지적이 많았기 때문이다.

반면 한국은 올해 16.4%라는 기록적인 최저임금 인상에 이어 내년에도 10.9%를 올리기로 했다. 2년 만에 29.1% 오르는 것이다. 결정 과정이 순탄치 않았지만 그렇다고 일본처럼 깊이있는 토론도 없었다. 한국의 최저임금 논의는 지난 5월17일 신임위원 위촉과 함께 시작됐다.

국회의 산입범위 개편으로 노동계가 불참하며 한 달 넘게 개점휴업 상태던 최저임금위원회가 가동된 것은 7월3일이었다. 이후 노사가 한자리에 앉은 회의가 두 차례 있었으나 최저임금이 결정된 14일 회의에는 사용자위원이 한 명도 없었다. 참석자는 공익위원 9명과 근로자위원 5명, 한국의 내년도 최저임금 8350원(시급)은 그렇게 결정됐다.

3% 인상도 과하다는 ‘고용 천국’

우에노 다카시 요코하마상공회의소 회장은 최저임금 결정에 앞서 “중소기업 실적이 개선되지 않고 있지만 인력을 구하기 위해 어쩔 수 없이 기업들이 방어적으로 임금을 올리는 상황”이라며 “최저임금이 매년 3% 오르는 것은 큰 부담”이라고 강조했다.

그렇다면 일본과 정반대로 ‘고용 쇼크’에 빠진 한국의 최저임금은 일본과 비교해 어느 수준일까. 한국의 내년 최저임금(시급 8350원·약 825엔)은 1인당 국민소득이 한국보다 1만달러 가까이 많은 일본에서도 상위권에 속한다.

도쿄(985엔), 오사카(936엔), 나고야(아이치현·898엔), 교토(882엔), 요코하마(870엔) 등 일부 대도시권을 제외하면 최저임금 절대액 측면에서도 일본 대부분 지역을 압도한다. 일본 47개 도도부현(都道府) 중 15위 수준이다. 후쿠오카현(814엔), 나라현(811엔), 후쿠이현(803엔), 오키나와현(760엔) 등 일본 중견 도시와 관광 중심지 수준을 훌쩍 뛰어넘는다.

한국과 대만에만 있는 주휴수당을 포함하면 한국의 최저임금은 이미 일본을 넘어섰다. 기업들이 내년에 근로자에게 지급해야 할 실질 최저임금은 주휴수당을 포함해 1만20원이다.

게다가 일본은 한국과 달리 지역별, 업종별 최저임금을 달리 책정하고 있다. 지역별로 경제수준이 다르고 업종별로 생산성과 근로자 1인당 영업이익 및 부가가치가 다른 점을 인정한 데 따른 것이다. 반면 한국은 2년 새 29% 넘게 올리면서도 지역별, 업종별 차등화는 노동계 반대로 무산됐다. 가파른 임금 상승으로 경제력이 취약한 지방 및 영세 중소기업, 소상공인이 집중 피해를 입을 게 뻔한 상황인데도 말이다.

도쿄=김동욱 특파원/백승현 기자 kimdw@hankyung.com