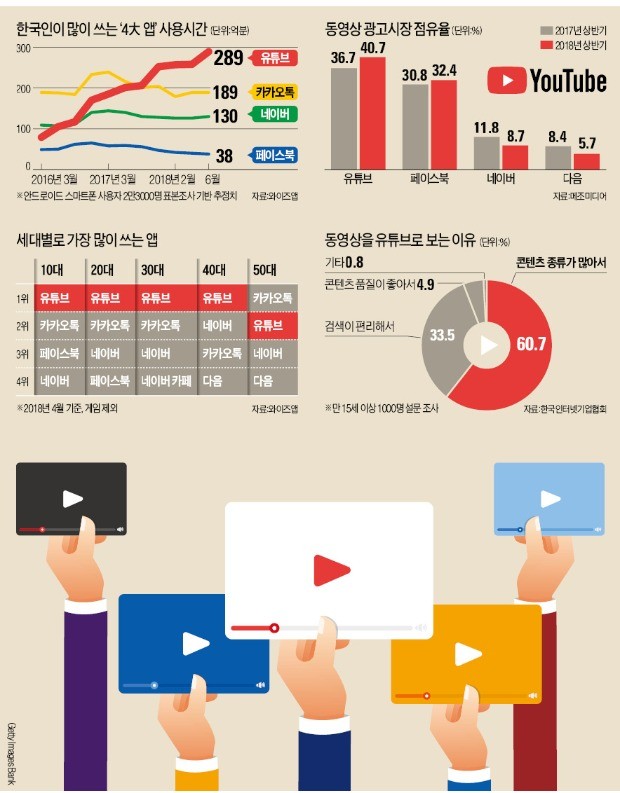

세계 최대 동영상 서비스로 성장한 유튜브는 90개국에 진출해 80개 언어를 지원하고 있다. 매달 로그인하는 이용자가 18억 명을 넘고, 1분마다 평균 400시간 분량의 새로운 영상이 올라온다. 미국 매체 더버지는 “유튜브는 G메일 이용자 수까지 뛰어넘어 구글의 가장 인기 있는 서비스가 됐다”며 “세계 최대 소셜네트워크서비스(SNS)인 페이스북에 근접한 유일한 플랫폼”이라고 평가했다.

유튜브가 나오기 전에는 평범한 네티즌들이 인터넷에 동영상을 올리고 다른 사람과 공유하려면 이런저런 제약이 많았다. 유튜브는 플러그인이나 코덱을 따로 깔지 않아도 동영상을 간편하게 볼 수 있고, 어느 웹사이트에나 자유롭게 퍼갈 수 있게 했다. 공유를 가로막는 ‘족쇄’가 전혀 없다는 얘기다.

경영실적을 전혀 공개하지 않아 이익을 얼마나 내는지는 불분명하다. 핵심 수익모델은 광고지만 2014년부터 광고를 보지 않게 해 주는 유료상품 ‘유튜브 프리미엄’(옛 유튜브 레드)도 판매하고 있다. 넷플릭스와 마찬가지로 ‘유튜브 오리지널’이란 이름의 자체 제작 콘텐츠를 늘리고 있다. 음악, 게임, 아동용 콘텐츠 등을 많이 즐기는 수요를 겨냥해 ‘유튜브 뮤직’ ‘유튜브 게임’ ‘유튜브 키즈’ 같은 별도 앱(응용프로그램)도 내놨다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com