고려 노비는 '사회적 인격' 살아있어… 무신정권 때 고위직 진출도

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이영훈의 한국경제史 3000년

(14) 고려의 노비제

남자 포 100필, 여자 120필

최초 노예법에 몸값 명시

국가에서 매매행위 금지시켜

주인이 총애하면 해방돼

'엘리트 奴'도 적지 않아

노비 인구 비중 5% 밑돌아

30% 넘는다는 주장은 낭설

(14) 고려의 노비제

남자 포 100필, 여자 120필

최초 노예법에 몸값 명시

국가에서 매매행위 금지시켜

주인이 총애하면 해방돼

'엘리트 奴'도 적지 않아

노비 인구 비중 5% 밑돌아

30% 넘는다는 주장은 낭설

한국사에서 노비(奴婢)는 삼국시대에 왕실과 귀족의 가내 노예로 그 모습을 드러냈다. 삼국의 통일전쟁 과정에서 포로 출신인 노비가 증가했다. 7세기부터는 범죄자의 가속을 노비로 적몰(籍沒)하는 형벌이 생겨났다. 그 연장선에서 고려왕조는 노비법을 제정하고 강화했다. 986년 노비의 가격이 정해졌다. 노는 포 100필, 비는 포 120필이었다. 이 법은 노비가 주인의 재산임을 명시한 최초의 노예법이었다. 1039년에는 천자수모법(賤者隨母法)이 제정됐다. 주인이 다른 노와 비가 출생한 아이는 비 주인에 속한다는 취지다. 이 법은 노비의 결혼과 신분 세습을 당연시하는 가운데 소속이 다른 노와 비가 결혼하는 일이 잦아진 시대상을 전제했다. 1136년에는 노비가 주인을 배반하다가 스스로 목을 맨 경우 주인의 죄를 묻지 않는다는 법이 만들어졌다. 이 법은 주인이 노비를 처벌하는 중에 노비가 두렵거나 고통을 못 이겨 자살하더라도 주인을 처벌하지 않는다는 뜻으로 해석된다. 이 법을 계기로 고려의 노비는 생사여탈이 주인에게 장악된 사실상의 노예로 전락했다.

1287년 충렬왕은 노비를 양인으로 해방하는 것을 금하는 법을 반포했다. 당시 고려는 원(元)제국에 복속했다. 원의 황제는 고려왕에게 노비제를 폐지하라고 명했다. 그에 대해 충렬왕은 “우리의 태조가 ‘노비는 그 종자가 있으니 이를 해방하면 끝내 사직이 위태로울 것’이라는 유훈을 내렸으며, 그 이후 노비제는 우리의 아름다운 전통으로 내려왔다”고 항변했다. 태조 왕건이 그런 유훈을 내린 적은 없다. 충렬왕의 변명은 거짓말이라기보다 10세기 이래 그 처지가 악화돼 온 노비에 대한 고려인의 집단 인식을 충실하게 대변했을 뿐이다. 막상 노비 해방을 금한 사람은 충렬왕 자신이었다.

충렬왕이 빙자한 태조의 유훈에서 짐작할 수 있듯이 고려인은 노비를 반역과 범죄에 대한 처벌로 생겨난 국가노예로 불온시했다. 그런 이유에서 고려왕조는 양인과 노비의 결혼을 강하게 억제했다. 노가 양인 여자와 결혼한 경우 노의 주인이 시켰으면 주인을 장(杖) 100대에 처했으며, 양녀의 부모는 1년의 유배형에 처했다. 또 일반 사가의 노비라 해도 왕실이 그 사용을 허락해 지급한 종자(從者)와 같은 존재로 간주했다. 그로 인해 고려왕조는 국인들이 함부로 노비를 매매하는 것을 금했으며, 이를 범한 자를 귀향형(歸鄕刑)에 처했다. 고려 초기에 만들어진 이 법은 고려 말기까지 유효했다. 1308년 충선왕은 민간이 함부로 매매하거나 남에게 기증한 노비를 모두 조사해 왕실의 소유로 돌렸다.

이 같은 역사적 토대에 구애돼 노비법의 강화 추세에도 불구하고 고려의 노비는 끝내 주인의 완전한 사재(私財)가 아니었다. 그 점에서 후대 조선의 노비와 크게 달랐다. 포 100∼120필의 노비 가격은 하루 임금이 1필이므로 100∼120일의 노동가치에 해당했다. 노비가 열심히 일하면 수년 안에 몸값의 원리(元利)를 상환할 수 있는 낮은 수준이었다. 고려왕조는 채무에 몰린 사람이 자녀를 노비로 파는 행위를 승인하지 않았다. 채무와 그에 따른 인질은 3∼6년의 기한부 소각질(消却質)로 취급됐다. 이에 주인과 노비의 관계에 관한 한, 고려의 노비는 해방의 가능성을 전제한 기한부 채무노예와 같은 존재였다.

노비의 상징

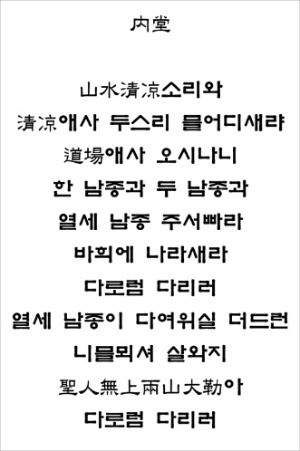

세계사의 여러 시대와 지역에 등장한 노예는 자기 공동체를 상실한 자들이었다. 그들은 공동체 밖에서 끌려왔거나 범죄 등의 이유로 공동체 밖으로 내쳐진 자들이다. 노예의 본질은 사회적 죽음(social death)이다. 노예의 이름, 복식, 두식에는 그의 사회적 죽음을 나타내는 상징이 부착됐다. 고려의 노비에게 강요된 상징은 어떤 것이었나. 여러 고문서나 석문에서 전하는 노의 이름은 천하지 않았다. 1198년 개경에서 노비의 난을 일으킨 주동자는 만적(萬積)이었다. 약목현 정두사 석탑의 건립에 시주한 어느 노의 이름은 덕적(德積)이었다. 모두 불심이 가득한 이름이었다.

고려는 노비의 복식을 차별하려고 노력했다. 사노(私奴)는 모자를 쓸 수 없다는 금령이 내려졌지만 얼마 있지 않아 흐지부지됐다. 노는 요대(腰帶)를 할 수 없다는 금령이 내려지기도 했지만 역시 소용이 없었다. 12세기 초 개경을 방문한 서긍은 귀천 간에 복식의 차별이 없음을 기이하게 여겨 그의 견문록에서 몇 차례나 이를 지적했다. 동시대 일본의 노비에게 강요된 복식의 차별은 엄격했다. 일본의 노비는 동발(童髮)이며 오모자(烏帽子)를 쓸 수 없었다. 그런 가운데 고려 노비와 주인 간의 신분율(身分律)은 의외로 느슨했다. 어느 비부(婢夫)가 처의 주인을 살해한 사건이 있었다. 비부는 유배형에 처해졌을 뿐이다. 조선시대라면 예외 없이 참형에 해당하는 중대 범죄였다. 주인의 범죄를 고발해 처벌받게 한 노가 있었다. 조선시대에는 상상도 할 수 없는 일이었다. 고려왕조는 유교의 삼강(三綱)과 오상(五常)에 입각해 형사(刑事)에 관한 행정을 엄격하게 집행한 나라가 아니었다.

장상에 어찌 종자가 있느냐

고려의 노비에게서 그의 사회적 죽음을 나타내는 상징을 찾기는 힘들다. 그들의 사회적 인격은 살아있는 편이었다. 이 같은 고려 노비의 존재 양태는 그들이 원래 형벌에 기원을 둔 국가노예라는 사실과 밀접한 관련이 있다. 다시 말해 그들은 정치적 이유로 노비가 됐으며, 정치적 상황이 변하면 얼마든지 해방될 수 있는 존재였다. 무신집권기에 노 출신으로서 고관이나 장군으로 출세한 사람이 많았다. 집권자의 한 사람인 이의민은 경주의 어느 사비(寺婢)의 아들이었다. 그러자 개경의 사노 만적이 난을 모의하면서 “장상(將相)에 어찌 종자가 있느냐”고 했다. 개경의 노들은 주인을 죽이고 스스로 장상이 되고자 했다. 이 같은 신분의식을 조선시대의 노비로부터 찾기는 불가능하다. 고려시대에 걸쳐 총 10회의 노비 반란이 있었다. 반면 조선왕조 5세기간에는 단 한 차례도 없었다. 조선의 노비는 개의 똥이나 오줌에 비유되는 존재였다.

노예제사회설 비판

미국의 한국사 연구자 제임스 팔래 교수는 고려왕조를 노예제사회라고 규정했다. 세계 노예제 역사의 권위자인 올란도 패터슨 교수는 한국사에서 대규모 노예제가 장기 지속한 대표적인 사례를 발견한다고 했다. 그들이 잘못된 학설을 제기한 데에는 한국 측 책임이 크다. 한국의 역사가들은 고려사회는 지주-소작의 계급관계로 분화된 사회이며, 소작농의 중심부는 노비라고 생각해 왔다. 여기에 팔래가 덧붙인 근거는 두 가지다. 첫째, 노비는 주인의 재물로서 자유롭게 매매되거나 처형돼도 무방한 진정한 의미의 노예였다. 둘째, 노비가 전체 인구의 30% 이상을 점했다. 팔래는 지주-소작관계가 기본 생산관계를 이루고 소작농의 중심이 노비로서 노예라면, 그런 사회는 노예제사회일 수밖에 없다고 주장했다.

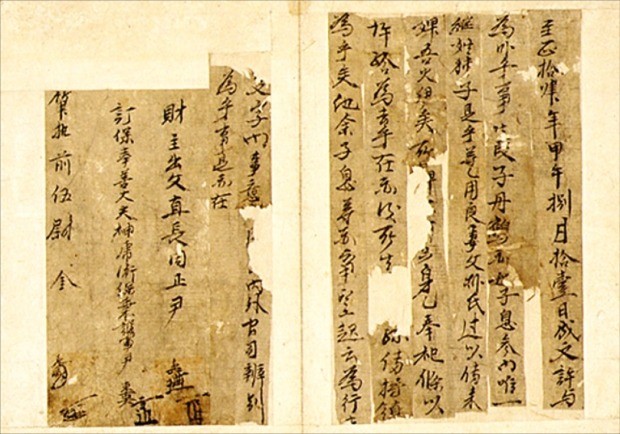

지난 연재에서 지적한 대로 고려시대가 지주-소작으로 분화된 계급사회라는 인식은 전호(佃戶)에 대한 잘못된 해석에 기초한 것이다. 고려의 전호는 지주의 소작농이 아니라 국가의 토지를 경작하는 양인 농민을 말했다. 고려시대에 지주제가 발달했다는 증거는 단 한 조각도 전하지 않는다. 노비의 인구 비중이 얼마인지를 전하는 두어 가지 사례에 의하면 5%를 넘기 힘들었다. 고려의 노비는 국인들의 가내노예나 종자였다. 귀족이라 해도 노비의 규모는 10∼20명을 넘지 않았다. 제시된 자료는 현재 전하는 가장 오랜 상속문서다. 1354년 윤광전이란 하급 관료가 독자에게 고작 한 명의 비를 지급하는 내용이다. 농촌으로 내려가면 노비의 모습을 구경하기는 힘들었다. ‘30% 이상’ 운운은 애당초 낭설이었다.

이영훈 < 前 서울대 경제학부 교수 >

![[경찰팀 리포트] '국경 없는' 몸캠피싱 범죄… 美·英 정부, 민간단체와 함께 소탕](https://img.hankyung.com/photo/201808/AA.17544122.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)