'8·27대책 36만 가구' 절반 이상이 임대… 서울 수요 분산엔 역부족

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

신도시형 개발 아닌 임대 중심의 공공택지로 조성

소형주택 위주 공급…중산층 수요 흡수 한계

분당·위례 등은 대부분 분양 '집값 안정 효과'

소형주택 위주 공급…중산층 수요 흡수 한계

분당·위례 등은 대부분 분양 '집값 안정 효과'

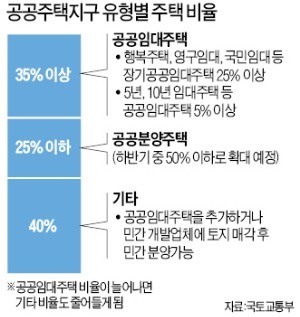

공공택지 절반은 ‘임대’

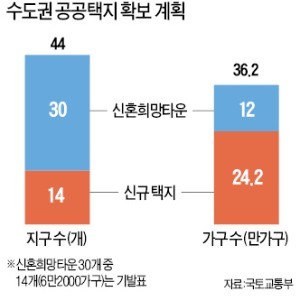

8·27 대책에 추가로 나온 14곳의 공공택지에는 24만2000가구가 들어설 예정이다. 신혼희망타운과 비교할 때 지구 수는 절반에 못 미치지만 가구 수는 두 배를 넘는다. 국토부는 14개의 신규 공공택지 확보를 위해 보전가치가 낮은 개발제한구역(그린벨트), 국공유지, 유휴지 등을 적극 개발할 방침이다. 이렇게 되면 신혼희망타운에서 나오는 12만 가구를 합쳐 44개 공공택지에서 총 36만2000가구를 공급할 수 있다는 것이 국토부의 계산이다.

그러나 이들 물량의 절반 이상은 분양아파트가 아니라 임대아파트가 차지할 전망이다. 공공택지 조성을 위한 근거 법령이 과거 신도시에 적용된 ‘택지개발촉진법’이 아니라 임대주택 건설 위주의 ‘공공주택특별법’인 까닭이다. 수도권에 들어설 36만2000가구 중 실수요자들이 기다리는 분양아파트는 많아야 18만 가구에 불과할 것으로 관측된다. 국토부 공공주택추진단 관계자는 “이미 추진 중인 신혼희망타운을 비롯해 8·27 대책을 통해 추가로 공급하기로 한 공공택지는 대부분 공공주택특별법을 근거로 조성할 계획”이라며 “택지개발촉진법에 의한 택지개발지구를 지정할 생각은 없다”고 밝혔다.

신도시와 다른 임대단지

공공주택특별법은 노무현 정부 시절 제정한 ‘국민임대주택 건설 등에 관한 특별조치법’에 뿌리를 두고 있다. 이 법은 이명박 정부에서 ‘보금자리주택 건설 등에 관한 특별법’으로 바뀌었다가 2014년 공공주택특별법으로 다시 변경됐다. 이름이 바뀌었을 뿐 임대주택 공급 확대를 목적으로 하고 있다.

이 때문에 기존에 이 법에 따라 개발된 단지들은 임대주택 비중이 더 높다. 예를 들어 보금자리특별법에 따라 지어진 서울 강남구 세곡2지구는 분양이 1833가구, 임대가 1875가구다. 올해 용지 공급을 시작한 서울 강동구 고덕·강일지구는 분양 1573가구, 임대 6309가구 등으로 임대 비율이 훨씬 높다.

다만 국토부는 신혼희망타운 물량을 늘리기 위해 하반기 중 시행령을 개정해 현행 공공분양주택 비율(25% 이하)을 50% 이하로 바꿀 계획이다. 국토부 관계자는 “공공분양주택 비율이 높아진다고 해도 공공택지의 공공성을 고려해야 하기 때문에 전체 분양 가구가 절반을 넘기는 어려울 것”이라고 설명했다.

과거 신도시나 대규모 공공택지는 택지개발촉진법에 근거해 지어졌다. 분당, 일산, 김포, 위례신도시 등 1~2기 신도시가 대표적이다. 이렇게 조성된 공공택지는 일부 임대주택이 포함돼 있지만 대부분 분양아파트 위주다. 곽창석 도시와공간 대표는 “중산층이 거주할 수 있는 분양아파트가 많아야 서울 주택 수요를 흡수할 수 있다”며 “임대주택 위주의 소규모 택지로는 주택 공급 확대 효과를 기대하기 어렵다”고 말했다.

“추가 공급 수단 강구해야”

부동산 전문가들은 분양물량이 많지 않아 실수요자들이 피부로 느낄 만한 공급 효과는 크지 않을 것으로 전망했다. 게다가 아파트 분양이 이뤄지기까지 걸리는 시간도 만만치 않다. 이미 발표돼 지구지정 절차가 이뤄지고 있는 14개 신혼희망타운도 일러야 2020년에나 첫 분양이 이뤄질 전망이다. 채상욱 하나금융투자 애널리스트는 8·27 대책 관련 보고서에서 “그린벨트 해제와 지구지정, 수용(혹은 환지), 개발, 분양, 입주의 단계를 밟기까지 10여 년이 소요될 것”이라고 내다봤다.

전문가들은 공급 확대 효과를 높이기 위한 추가 수단이 필요하다고 조언했다. 택지개발촉진법에 의한 신도시 지정과 함께 교통망 개선이 대표적으로 거론되는 보완책이다. GTX 조기 착공, 서울 지하철의 2기 신도시 연장 등이 거론된다. 한 전문가는 “교통망을 개선하면 더 적은 비용으로 신도시를 새로 조성하는 것과 맞먹는 효과를 거둘 수 있다”며 “교통망 개선을 통해 투자 열기로 팽창된 서울의 압력을 줄이는 것이 시급한 시점”이라고 말했다.

이정선 기자 leeway@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)