"서울 도심 낡은 집 방치한 채… '수도권 허파' 그린벨트만 파헤쳐"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

핵심 벗어난 집값 대책

당·정·청, 그린벨트 풀어 주택공급 추진 논란

서울시 부정적 입장

"박원순 시장 철학은 녹지 보존, 그린벨트는 후손의 땅"

환경단체도 반대 목소리

"교통수요 증가로 대기오염"

전문가 "정책효율 떨어져

도심 재생·개발이 먼저"

당·정·청, 그린벨트 풀어 주택공급 추진 논란

서울시 부정적 입장

"박원순 시장 철학은 녹지 보존, 그린벨트는 후손의 땅"

환경단체도 반대 목소리

"교통수요 증가로 대기오염"

전문가 "정책효율 떨어져

도심 재생·개발이 먼저"

정부 개발 의지에 서울시 ‘난색’

그린벨트 개발 움직임에 부정적인 태도를 보이고 있는 건 서울시다. 박원순 서울시장의 시정철학 가운데 하나가 그린벨트를 포함한 녹지 보전이어서다. 30만㎡ 이하 그린벨트의 해제 권한은 시·도지사에게 있다. 진희선 서울시 행정2부시장은 “그린벨트는 미래세대를 위한 최후의 보루로서 마지막까지 고민해야 할 영역”이라며 “정부에서 그린벨트 해제와 관련한 공식 협조 요청이 있다면 이를 신중하게 협의해나갈 것”이라고 말했다. 협의는 하겠지만 그린벨트 해제에 선뜻 동의하기는 곤란하다는 속내를 우회적으로 내비친 셈이다.

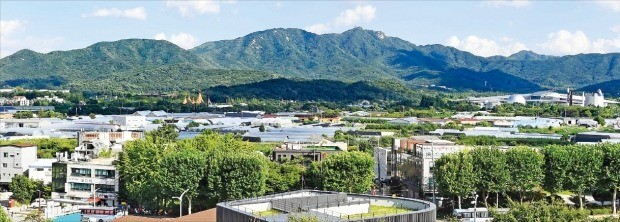

그린벨트는 과밀도시의 방지, 자연환경보전, 대기오염 예방, 상수원 보호 등을 목적으로 1971년 서울 및 경기도의 접경지역에서 처음 지정됐다. 지난 3월 말 현재 서울의 그린벨트 면적은 149.13㎢다. 서울 전체 면적(605.61㎢)의 24.6%에 이른다. 경기에선 1167㎢, 인천은 71.8㎢가 그린벨트로 묶여 있다. 그린벨트는 그동안 도시 확산에 제동을 거는 데 톡톡히 역할을 해왔다.

일본의 대표적인 디벨로퍼 회사 모리빌딩도시기획 출신인 박희윤 HDC현대산업개발 개발운영사업본부장은 “일본은 그린벨트를 도입하지 못해 도쿄를 둘러싼 녹지축 확보에 실패하면서 도시가 너무 확장됐다”며 “일본이 한국의 그린벨트 제도를 부러워하는 이유”라고 말했다.

환경단체들도 그린벨트 해제에 비판적이다. 그린벨트를 개발하면 도로, 철도 등 기반시설을 다시 깔아야 하는 데다 출퇴근에 따른 대기오염이 심해져 미세먼지 해소에 역행하는 까닭이다. 과거 보금자리주택에서 겪었듯 그린벨트 등에서 나오는 저렴한 공공분양 아파트가 ‘로또’로 전락한다는 것도 비판의 이유다.

맹지연 환경운동연합 생태보건 국장은 “그린벨트는 무엇보다 후손을 위해 남겨 놓은 땅인데 집값이 오를 때마다 그린벨트를 훼손할 수는 없다”며 “도시 연담화(인접한 시가지가 연결되는 현상)를 막는 그린벨트를 그대로 유지하고 부동산 문제는 도시 재생으로 풀어야 한다”고 지적했다. 맹 국장은 “갭투자 등 부동산시장 불안 요인은 세제 강화 등 별개의 수단으로 해소해야 할 문제”라며 “저성장, 인구 감소 등의 추세와 역행하는 외곽지역 아파트 개발은 시대적으로 맞지 않는 땜질식 처방”이라고 비판했다.

“도심 재생이 우선해야”

부동산 전문가들은 서울 외곽의 그린벨트 해제만으로는 집값 안정을 기대하기 어렵다고 지적했다. 서울 집값 상승을 주도하는 핵심 지역은 강남 일대와 재개발로 주변 인프라가 대폭 개선된 마·용·성(마포·용산·성동구) 등 도심 지역이어서다.

서울 도심 주택의 노후화로 인한 ‘교체 수요’도 팽창하는 추세다. 최근 통계청이 발표한 ‘2017 인구주택총조사’에 따르면 서울에서 20년 이상~30년 미만의 주택은 28.8%, 30년 이상 주택은 14.9%에 이른다. 몇 년만 지나면 30년 이상 노후주택이 절반에 육박할 전망이다. 1989~1991년 200만 가구 주택건설 당시 지어진 수도권 1기 신도시 주택도 30년을 넘어서고 있다.

이상우 유진투자증권 애널리스트는 “토지 이용 효율을 극대화해야 할 도심 노후 주거지는 개발을 못하도록 묶어 놓고 외곽을 고밀 개발하는 어이없는 일이 반복되고 있다”며 “재건축·재개발을 활성화할 수 있는 대책을 내놔야 한다”고 강조했다. 예를 들어 3만3000㎡(약 1만 평) 규모 도심 부지의 용적률을 200%에서 300%로 올리면 그린벨트 3만3000㎡를 해제하는 것과 맞먹는 효과를 거둘 수 있다. 채상욱 하나금융투자 애널리스트도 “지금 집값을 올리는 건 도심 신규주택 수요이고, 공급이 부족하니 구축으로 가격 상승이 전이되고 있는 것”이라며 “어떤 식으로든 도심 신축을 늘리는 것이 가장 효과적인 해법”이라고 조언했다.

전문가들은 도심 상업지역 등의 용적률을 높여 복합 고밀개발을 통해 공급을 늘리는 방안도 효율적이라고 주장했다. 서울시도 그린벨트 해제보단 도심 유휴지 개발에 의지를 보이고 있다. 상업지역이나 준주거지역에서 주거면적을 제한하는 규제를 완화해 주택비율을 높여주는 방안이 거론된다.

김승배 피데스개발 사장은 “도시 재생 과정에서 스마트홈, 스마트시티가 조성돼야 한다”며 “그린벨트 해제로 공급을 늘리는 방식은 총량만 생각하는 과거 방식일 뿐만 아니라 로또 분양을 양산해 공공재로 사익을 채워주는 역설을 낳는다”고 지적했다.

이정선/최진석 기자 leeway@hankyung.com