금융위, 회계처리 지침 발표

신약 R&D 2상까지 비용처리

감리기업 22곳 중징계 면할 듯

차바이오텍·메디포스트 등 수혜

상장사 퇴출 기준 완화엔 '안도'

자발적 재무제표 정정땐 경징계

3분기·내년 사업보고서부터

소급적용해 정정공시 해야

◆제약바이오 무더기 실적 정정 예고

금융위원회와 금융감독원이 ‘제약·바이오 기업의 연구개발비 회계처리 감독 지침’을 내놓은 것은 그동안 제약·바이오업체들이 연구개발비를 자의적으로 회계 처리해 시장의 혼란이 가중되고 있다고 판단해서다. 연구개발비에 대한 ‘고무줄 회계처리 논란’으로 셀트리온이나 차바이오텍 주가가 출렁거린 사례가 있다.

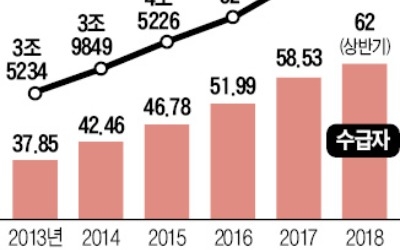

금감원은 올 4월부터 연구개발비 자산화 비중이 높은 22개 제약·바이오 회사에 대한 회계감리를 진행한 결과 상당 부분 회계처리 기준을 위반한 것을 적발한 것으로 전해졌다. 그러나 제약·바이오업체의 회계처리 관행이나 국제회계기준(IFRS)상 기준의 모호성 등을 감안해 사전 지도를 통해 중징계를 피할 길을 열어 주기로 했다. 감독 지침에 따라 자발적으로 재무제표를 정정하고 투자자들에게 알리면 감경 사유를 적용해 경징계 또는 시정요구 등 계도 조치만 하겠다는 것이다.

재무제표 정정으로 손실이 대폭 늘어나 시장 퇴출을 우려하는 기업들을 위한 요건 완화 방안도 나왔다. 현행 ‘5년 이상 영업적자’인 상장폐지 실질 심사 대상 요건을 한시적으로 최장 10년까지 완화하는 방안을 검토하고 있다. 금융위 관계자는 “1개 기술평가기관으로부터 BBB등급 이상을 받고 연매출의 1% 이상 등 일정 규모 이상 R&D 투자를 한 기업은 상장유지 특례를 한시적으로 적용받게 될 것”이라고 설명했다.

◆바이오업계 “R&D 위축 불가피” 반발

바이오업계는 산업 현실을 고려하지 않은 획일적인 기준이라며 반발하고 있다. 이승규 한국바이오협회 부회장은 “신약 개발 기업은 회사별로 상황이 많이 다른 데다 같은 회사 내에서도 각 신약 후보물질(파이프라인)에 따라 자산화 시기와 비중을 다르게 처리해왔다”며 “바이오산업의 특성을 감안한 추가 보완이 필요하다”고 말했다. 그는 “투자와 고용이 당분간 위축될 것으로 보인다”고 덧붙였다.

기술 초기 단계의 스타트업(신생 벤처기업)에 직격탄이 될 것이라는 우려도 나온다. 업계 관계자는 “신약 개발 바이오벤처는 거액의 연구개발비 때문에 설립 2, 3년 내에 자본잠식에 빠지는 곳이 수두룩하다”며 “자본잠식에 빠지면 정부의 연구과제도 수주할 수 없어 상당수 바이오벤처들이 도산 위기에 내몰릴 가능성이 있다”고 했다.

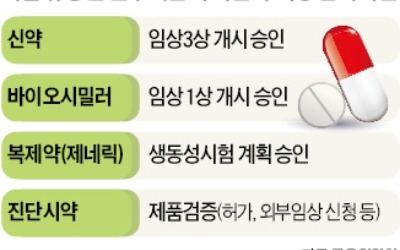

바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 업체들은 임상 1상부터 자산화의 길을 열어줘 안도하는 분위기다. 진단시약 업체들도 수억원 수준의 개발비를 대부분 비용처리하고 있어 영향이 거의 없을 것으로 보고 있다. 일각에서는 바이오기업의 옥석을 가리는 계기가 될 수 있다는 분석도 나온다. 업계 관계자는 “회사 가치를 부풀리기 위해 무리하게 파이프라인을 늘리던 관행이 없어지는 등 긍정적인 효과도 기대된다”고 말했다.

하수정/양병훈/임유 기자 agatha77@hankyung.com