[분석과 시각] 手製와 공장제의 대립, 그 너머

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

"제조업 성패도 서비스 요소에 좌우

내재된 무형의 가치를 인정해 주고

대가를 치러야 한다는 인식이 중요"

신민영 < LG경제연구원 경제연구부문장 >

내재된 무형의 가치를 인정해 주고

대가를 치러야 한다는 인식이 중요"

신민영 < LG경제연구원 경제연구부문장 >

![[분석과 시각] 手製와 공장제의 대립, 그 너머](https://img.hankyung.com/photo/201810/07.14362238.1.jpg)

다만 일상의 식음료와 같은 서비스 영역에서조차 여전히 ‘제조’상의 강점으로 어필하는 것은 안타까운 현실이다. 제조업 기반의 고성장 경험을 잊지 못했거나, 우리 경제 전반이 여전히 제조업 마인드여서 그런 걸까. 수제라는 발상은 일단 사람들의 호감을 이끌어냈지만 제품 자체가 지니는 강점 이상의 차별적 요소까지 담아낼 수 있어야 할 것이다. 며느리에게도 안 일러주는 비결만 있다면 손님이야 불편과 비위생, 불친절을 감수해도 상관없다는 식의 일방통행, ‘저마다 원조집’이 난립하는 레드오션으로 귀결돼서는 곤란하다. 처음부터 세계시장을 겨냥, 넓은 시야로 치밀하게 준비했다는 보이그룹 방탄소년단(BTS)이나, 직인(職人)의 공력에 오모테나시(おもてなし·진심을 다한 접객) 마인드까지 더해진, 그런 서비스가 생겨나는 것이 더욱 절실하다.

제조업 사정도 크게 다르지 않다. 제조기술의 우위로 미래를 기약할 수 있는 분야도 반도체 등 소수를 제외하면 거의 남지 않았다는 것이 중론이다. 우리가 잘 만들 수 있는 것 대부분을 후발국가들이 더 싼값에 만드는데, 이제는 품질우위도 자신할 수 없게 돼간다. 그렇다고 항공우주산업, 고부가가치소재 등 다른 나라가 선점한 분야로의 진입은 상당히 벅찬 과제다.

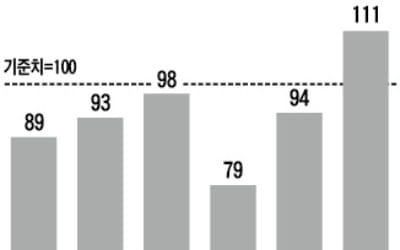

이제 제조업의 성패 또한 제조역량만이 아니라 연구개발과 기획, 디자인, 시장전략 같은 이른바 ‘제조업 내’ 서비스 요소에 많이 좌우되는 세상이다. 그러나 70% 갓 넘는 낮은 제조업 가동률에 구조조정도 일부 진행되는 상황에서 ‘소프트 역량’을 키울 여력과 투자는 극히 일부 기업에나 한정된 일이다. 서울대 공대 교수의 공저 《축적의 시간》이 제시한 ‘창조적 개념설계 능력’과 그를 위한 ‘경험의 축적’은 요원해 보인다.

향후 우리 경제가 내수·서비스 분야에서 성장기회를 찾아야 한다는 이야기는 선택의 문제를 넘어 당위론적 과제가 됐다. 하지만 이를 위해 사회 전반의 풍토와 제도 등 여건을 정말로 바꿀 준비가 돼 있는지는 여전히 불투명하다. 한동안 이슈가 돼 온 의료, 금융, 관광, 사업서비스 등의 이른바 유망 서비스업종들은 그것들을 둘러싼 각 집단 간 이해의 충돌과 갈등으로 반 발자국도 더 나아가기 어려운 형편이다. 어쩌면 서비스산업의 발전을 위해서는 당장 특정 부문을 집중 육성하는 것보다, 무형의 가치에 대한 인정과 서비스의 질에도 차이가 있고 그에 상응하는 대가를 치러야 한다는 인식이 더욱 중요할 수도 있다.

정부의 소득주도성장 정책은 중하위계층의 소득증가와 분배개선에 초점을 두지만 전반적인 소비수요 증대를 위해서는 ‘돈을 지급하고 쓸 만한’ 재화의 공급도 긴요할 것이다. 그리고 소득 3만달러 시대에는 ‘더 좋음’의 원천을 상품뿐만 아니라 서비스가 제공하는 것이 매우 중요하다.

보통 7000~8000원 하는 김치찌개가 30년 식당주인의 공력에 우리 스타일의 오모테나시가 더해져 고급호텔이 아닌 일반 식당에서 2만원 혹은 3만원 한다면 우리 사회가 받아들일 수 있을까. 소비자들이 해외에서 지갑을 여는 것만 탓할 문제가 아니다. 제조업과 서비스업 또 그 하위의 무수한 영역을 상호 고립시키려는 칸막이 사고, 수제와 공장제의 대립관계, 그 너머로 눈을 돌릴 때다.

![[시론] 기업 탈출, 제조업만의 문제 아니다](https://img.hankyung.com/photo/201810/07.14375056.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)