(5) 개방과 혁신에 정답이 있다

한국 경제성장의 힘은 인력자원

작년 생산가능인구 11만명 감소

2040년께 노동력 부족 직면 우려

외국인 노동자는 대부분 비숙련

국가전략 차원서 이민정책 수립해

신기술 분야 '고급 두뇌' 끌어들여야

자본 유출이 국내 투자유치의 2배

외국기업 국내 직접투자 늘리려면

'원스톱 행정' 맡을 투자유치청 필요

변양균 전 기획예산처 장관은 저서 《경제철학의 전환》에서 플랫폼 국가에 대해 “입출국이 자유로운 나라, 이주와 정주가 편한 나라, 기업의 설립과 운영이 자유로운 나라, 취업과 교육이 보장되는 나라, 보육과 레저가 풍부한 나라, 인종과 국적의 차별이 없는 나라, 이민이 자유로운 나라”라고 정의했다.

플랫폼 국가를 만들기 위해 최우선으로 요구되는 게 이민정책의 변화다. 고부가가치산업, 신기술산업에서 일할 수 있는 ‘고급 두뇌’가 많이 들어와야 관련 산업이 발전하고 국내외 자본을 유치하는 데 유리하기 때문이다.

하지만 한국에 들어오는 외국인은 대부분 단순 기능직 등 전문성이 떨어지는 비숙련 노동에 종사하고 있다. 법무부와 통계청에 따르면 한국에 체류하는 외국인 수는 2013년 157만6000명에서 올해 230만8000명으로 매년 꾸준히 늘고 있다. 이 중 이민자는 지난해 기준 127만8000명이다. 통계청은 일정 기간 체류비자를 받은 외국인과 귀화자를 이민자로 분류하고 있다.

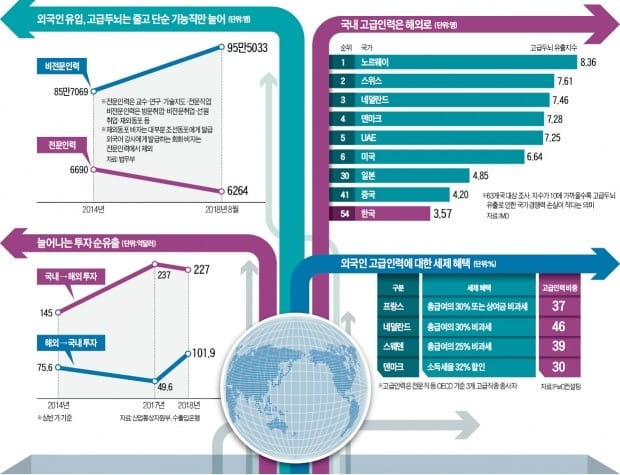

취업 상태의 이민자 중 전문 인력(교수·연구·기술지도·전문직업)으로 분류할 수 있는 사람은 올해 8월 기준 6264명에 불과하다. 전체 이민자의 0.5%도 안 되는 숫자로, 2014년에 비해서도 426명 감소했다. 반면 방문취업·비전문취업·선원취업·재외동포 등 비전문 인력은 95만5033명으로 4년 전보다 10만 명 가까이 늘었다.

◆이민정책 국가 차원에서 고민해야

고급 두뇌 대신 비전문 인력만 국내에 유입되는 이유에 대해 전문가들은 “제대로 된 이민정책이 없기 때문”이라고 설명했다. 이민정책을 총괄하는 부처는 법무부다. 하지만 법무부는 출입국 및 체류관리를 주로 담당하고 노동 인력 관리는 고용노동부가, 유학생 정책은 교육부가, 결혼이민은 여성가족부가 맡는다.

김태기 단국대 경제학과 교수는 “이민은 저출산 고령화와 산업 활성화에 모두 긍정적 영향을 미칠 수 있다”며 “정부가 새로운 국가 전략을 세운다는 각오로 이민정책에 접근해야 하는데 그런 노력이 부족하다”고 지적했다.

김 교수는 “법무부는 부처 특성상 범죄 예방에 초점을 맞추기 때문에 적극적으로 이민을 늘리는 게 태생적으로 불가능하다”며 “산업계 시각에서 이민정책을 짤 수 있게 경제 부처가 이민 정책을 맡는 게 낫다”고 말했다. 일각에서는 이민청을 설립해 이민정책의 컨트롤타워를 맡겨야 한다는 의견도 나온다.

증가하는 외국인 유학생을 적극 활용해야 한다는 목소리도 있다. 우수한 성적으로 국내 대학을 졸업한 외국인 유학생에게 장기 체류를 보장하는 식이다. 지금도 국내 대학을 졸업한 외국인은 구직비자(D10)를 받을 수 있지만 최대 2년만 체류할 수 있다.

러시아와 독립국가연합(CIS), 인도 등 과학기술력이 뛰어난 국가에서 적극적으로 이민을 받아야 한다는 주장도 있다. 외국인이 불편을 느끼는 언어, 교육 등은 단기간에 해결할 수 없기 때문에 고급 인력에겐 소득세와 재산세 감면 등의 인센티브를 제공할 필요성도 제기된다.

◆경제자유구역을 전략 클러스터로

플랫폼 국가를 조성하기 위해선 인재와 함께 자본의 유입도 활발해야 한다. 하지만 한국은 외국 기업의 국내 투자보다 국내 기업의 해외 투자가 많은 전형적인 자본 순유출 국가다.

올 상반기 기준으로 해외 기업이 국내에 투자한 금액(도착 기준)은 102억달러다. 반면 국내 기업이 해외에 투자한 규모는 227억달러다. 125억달러가 순유출됐다.

전문가들은 외국 자본의 투자 유치를 늘리기 위해서는 각 부처와 지방자치단체에 분산된 관련 업무를 한곳에서 총괄할 필요가 있다고 지적했다. 원스톱 행정체계 구축을 위해 해외투자유치청을 신설해야 한다는 목소리도 있다. 현재도 투자 유치 기관인 KOTRA가 있지만 외국 기업과 직접 투자유치 협상을 하는 게 아니라 관련 부처와 지자체를 연결하는 것에 그치고 있다.

8개 경제자유구역을 산업별 클러스터로 재편해야 한다는 의견도 많다. 유럽연합(EU)은 지난해 12월 경제자유구역이 외국 기업에 세제 혜택을 주는 게 내외국인 차별 조세에 해당한다며 한국을 조세비협조국으로 지정했다. 이에 따라 정부는 관세와 지방세 감면 혜택만 유지하고 현금보조금 지원 한도를 상향하기로 했다. 지난해 기준 5억6500만달러에 그친 경제자유구역 내 외국인 투자액이 더 쪼그라들 것이란 우려가 나온다.

이 때문에 각각의 경제자유구역을 바이오 자율주행차 신재생에너지 등 산업별 클러스터로 바꿀 필요가 있다는 게 전문가들의 설명이다. 국내외 기업에 모두 세제 혜택을 적용해 내외국인 차별 논란을 피하고, 한곳에 관련 국내외 기업을 모아 시너지 효과를 내자는 것이다.

이태훈/고윤상 기자 beje@hankyung.com