獨, 시장이 원하는 R&D만 지원…세계 히든챔피언 절반 배출

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

고비용 저효율 R&D 지원사업

(2) 정부가 찍어주는 韓, 시장이 제안하는 獨

獨 '연구개발 메카' NRW州 산·학·연 클러스터 가보니

獨, 산·학·연 클러스터 통해

공통 기반기술 개발 후 공유

기술사업화는 개별 기업의 몫

170개 기업·대학·연구소 모인

독일 간판 클러스터 '이츠오울'

전기차 등 33건 프로젝트 진행

韓, 개별기업에 R&D과제 맡겨

생존율 높아도 생산성 떨어져

(2) 정부가 찍어주는 韓, 시장이 제안하는 獨

獨 '연구개발 메카' NRW州 산·학·연 클러스터 가보니

獨, 산·학·연 클러스터 통해

공통 기반기술 개발 후 공유

기술사업화는 개별 기업의 몫

170개 기업·대학·연구소 모인

독일 간판 클러스터 '이츠오울'

전기차 등 33건 프로젝트 진행

韓, 개별기업에 R&D과제 맡겨

생존율 높아도 생산성 떨어져

벨기에와 맞닿은 독일 서부 국경도시 아헨에 있는 아헨공대. 커다란 캠퍼스 부지에는 건물 수십 개가 드문드문 자리를 잡고 있었다. 이곳에 재학 중인 대학생만 4만여 명. 이 지역을 ‘독일 연구개발(R&D)의 심장’으로 부르게 한 재원들이다. 아헨공대 안에만 산학협력을 위한 연구소 260개가 있다. 안내를 맡은 아헨공대 직원은 “캠퍼스 주변엔 프라운호퍼레이저연구소, 프라운호퍼생산기술연구소, 율리히연구소 등이 있으며 모두 아헨공대의 파트너”라고 설명했다. 생명공학과 뇌과학을 연구하는 율리히연구소에는 직원 5000여 명 중 과학자만 1800여 명이다. 아헨은 대학을 중심으로 거대한 산·학·연 R&D 클러스터를 형성하고 있다.

◆민간 주도로 과제 선정

독일 중소기업을 뜻하는 ‘미텔슈탄트’는 인력이 500명을 넘지 않고 매출이 5000만유로 미만인 기업을 말하지만 이 용어는 본에 있는 중소기업연구소가 만든 개념일 뿐이다. 중소기업을 정의하지 않는다는 것은 개별 기업을 지원하는 일이 거의 없다는 것을 의미한다.

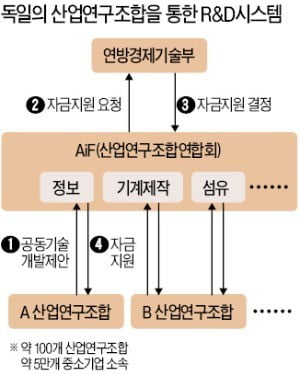

독일의 R&D 지원 시스템의 핵심은 철저한 ‘상향식(bottom-up)’이다. 정부가 과제를 선정하는 하향식(top-down)과 반대다. 주도는 민간이 한다. 기업과 연구소가 협력해 ‘공통기술’을 개발하겠다고 나서면 정부가 지원한다. 핵심 역할은 독일산업연구조합연합회(AiF)가 담당한다.

김광희 중소기업연구원 수석연구위원은 “AiF는 5만여 개 중소기업을 대표하는 100여 개 산업연구조합(IGF)과 1250여 개 협약연구기관으로 구성돼 있다”며 “중소기업들이 이 조합을 통해 AiF에 기술 개발을 제안하면 AiF가 제안서를 평가한 뒤 연방경제기술부에 지원금을 요청한다”고 말했다.

R&D 과제는 특정 기업에 일방적으로 유리하지 않은 공통 기반기술이다. 이를 ‘경쟁 전 단계 기술’이라고도 한다. 상용화 기술은 개별 기업이 공통 기반기술을 토대로 스스로 노력해서 개발하라는 의미다. 개발된 기술은 참여 기업이 공유하며 제품화하는 것은 개별 기업의 몫이다.

◆산·학·연 지역 클러스터 활성화

‘라인강의 기적’ 중심지인 노르트라인베스트팔렌(NRW)연방주는 여전히 세계적 수준의 제조업 경쟁력을 유지하고 있다. 이 경쟁력을 뒷받침해주는 것은 연방주 정부의 지역 클러스터 지원이다. 클러스터는 기업 대학 연구소 등의 집합체를 말한다.

이곳에는 클러스터가 바이오 화학 의료 등 16개나 된다. 이 클러스터에서는 아헨공대를 비롯한 공과대학이 중심적인 역할을 한다.

NRW 리페에는 가전업체 밀레와 같은 기업과 빌레펠트대 프라운호퍼연구소 등이 밀집해 있다. 기업 연구소 대학 등 170여 곳이 클러스터를 형성하고 있다.

클러스터 ‘이츠오울(It’s OWL)’은 개별 기업 차원에서 연구하기 힘든 지능형 센서, 자동화 부품, 지능형 전력망(스마트 그리드) 등에 집중하고 있다. 이츠오울은 2016년까지 총 73건의 프로젝트를 수행해 중소기업에 기술을 이전했다. 몇 년 새 집중하는 것은 바이오헬스 분야다.

칼 우베 뷔토프 NRW연방주 차관보는 “바이오·의료·보건산업은 시장 규모도 크지만 NRW주에서만 6만1000개 기업에서 114만 명이 일하는 등 핵심적인 일자리 창출 분야”라며 “산·학·연 등 컨소시엄을 구성해 공통 기술을 개발할 경우 주정부가 지원해 전체적인 기술 수준을 높이는 전략을 쓰고 있다”고 말했다.

아헨(독일)=김낙훈 중소기업전문기자 nhk@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)