소선거구냐, 중대선거구냐…셈법 다른 5黨 '게임의 룰' 전쟁

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

30년 이어온 '승자독식 선거구제' 이번엔 바뀔까

총선 18개월 앞두고 본격 논의

정치권 "선거제 개혁" 주장하지만

정개특위서 유불리 놓고 '신경전'

1988년 도입 소선거구제 안바꿔

'득실 계산' 분주한 여야 5당

민주당, 소선거구제 유지 선호

한국당 TK의원, 현행 유지 희망

수도권에선 중대선거구 개편 촉구

바른미래·민주평화·정의당은 대선거구·연동형 비례대표 요구

총선 18개월 앞두고 본격 논의

정치권 "선거제 개혁" 주장하지만

정개특위서 유불리 놓고 '신경전'

1988년 도입 소선거구제 안바꿔

'득실 계산' 분주한 여야 5당

민주당, 소선거구제 유지 선호

한국당 TK의원, 현행 유지 희망

수도권에선 중대선거구 개편 촉구

바른미래·민주평화·정의당은 대선거구·연동형 비례대표 요구

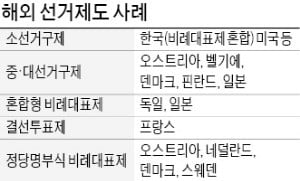

◆2등도 살리는 ‘중·대선거구제’

선관위는 300명인 국회의원 정수를 전국 6개 권역으로 나눠 인구 비중에 따라 배분하고 비례대표도 전국이 아니라 권역별로 뽑자고 제안했다. 그러면서 “지역구는 지금처럼 선거구별로 1명씩 추천하자”고 해 현행 소선거구제에 손을 들어줬다. 군소 정당들이 주장하고 있는 중·대선거구제 개편 요구에 거리를 둔 것이지만 논란을 의식해 구체적인 내용은 적시하지 않았다.

바른미래당 민주평화당 정의당 등 군소 정당은 선거구 내에서 최다득표자 1명만 당선되는 현행 ‘승자독식’형 소선거구제를 2~3위 후보자도 당선되게 하는 중선거구제나 4명 이상을 당선시키는 대선거구제로 바꿔야 한다는 주장을 펴고 있다. 또 정당 득표율에 따라 일정 의석을 보장해주는 ‘연동형 비례대표’도 도입해야 한다고 요구하고 있다. 중·대선거구제와 연동형 비례대표를 함께 도입하면 1위 득표가 어려운 군소 정당이 의석수를 최대한 확보할 가능성이 커서다.

◆정치 지형에 따라 달라지는 셈법

선거구제 개편 요구는 총선이 있을 때마다 매번 제기됐지만 결론을 내지 못하면서 30년간 그대로 유지되고 있다. 정당 간 합의는커녕 각 당내 의견도 지역구 특성에 따라 갈리기 때문이다.

더불어민주당과 자유한국당은 공식 입장을 정하지는 않았지만 소선거구제를 유지하는 쪽으로 분위기가 형성돼 왔다. 현행 제도가 거대 양당이 의석수를 과점하는 데 유리하다는 판단에서다.

하지만 최근 한국당 사정이 복잡해지면서 중·대선거구제 도입 논의 불씨가 살아나고 있다. 지난 6월 지방선거 참패 이후 중·대선거구제 도입에 찬성하는 쪽으로 기류가 옮겨가는 모양새다. 당세가 열세인 수도권을 지역구로 둔 현역의원은 2등으로 득표해도 당선을 보장받을 수 있기 때문에 중·대선거구제 도입은 생존이 걸린 문제다. 한국당은 수도권에서 광역·기초의회 의석 262석 중 8석을 얻는 데 그치면서 당 지지율 제고 없이 현행 소선거구제를 유지할 경우 낙선이 불가피하다는 공포에 사로잡혀 있다.

김학용 한국당 의원(경기 안성)은 “의원 정수를 늘리는 (연동형 비례대표제) 방식은 국민이 받아들이기 힘들다”며 “지역구를 줄이고 중·대선거구제로 갈 수밖에 없다”고 주장했다. 정개특위 한국당 간사인 정유섭 의원(인천 부평갑)도 “중·대선거구제로 가는 것이 맞다”고 의견을 냈다. 하지만 대구·경북(TK) 지역구 의원들은 현행 소선거구제를 선호하는 분위기여서 당내에서도 온도차가 크다.

한국당의 한 중진의원은 “현재 지지율대로라면 호남에서 한국당은 민주평화당, 바른미래당 등에 밀려 2위를 못할 가능성이 높지만, 영남에서는 민주당이 2위 득표를 할 가능성이 높다”고 말했다. 수도권 기반의 한국당 의원들은 ‘회생’이 가능하겠지만 전체 의석점유율을 계산하면 중·대선거구제가 손해라는 분석이다.

한 정치학자는 “중·대선거구제가 도입되면 군소 정당이 난립할 우려가 있지만, 다당제로 가더라도 국회를 이끄는 핵심 교섭단체 정당은 어차피 2~3개 안팎에 그칠 가능성이 크다”며 소선거구제 개혁에 목소리를 높였다. 정치권 관계자는 “선거제도가 30년 전 체제 그대로 유지돼 왔기 때문에 손질이 불가피하지만 유불리만 따지는 정치권에만 맡겨두면 논의가 답보 상태일 것”이라며 “선관위 산하에 별도 기구를 두고 외부 독립기구로 논의 권한을 넘겨야 한다”고 주장했다.

박종필 기자 jp@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)