정부 과속이 부른 태양광 난개발에…지자체 vs 사업자 '소송 난타전'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

전국은 태양광 소송 중

지자체, 환경단체·주민 반발 커지자 '거리제한' 등 잇단 규제

정책 믿고 투자한 업체들 "이제와서 안된다니…" 소송 봇물

정부도 규제 나서며 혼란 키워…"오락가락 행정이 禍 자초"

지자체, 환경단체·주민 반발 커지자 '거리제한' 등 잇단 규제

정책 믿고 투자한 업체들 "이제와서 안된다니…" 소송 봇물

정부도 규제 나서며 혼란 키워…"오락가락 행정이 禍 자초"

양씨는 “법에서도 발전소 입지를 까다롭게 제한하지 않는데 지방자치단체 지침으로 막는 게 말이 되느냐”고 항의했다. 주민 서명은 필체가 다 똑같아 조작된 것 아니냐고 따졌다. 하지만 김천시는 요지부동이었다. 양씨는 결국 법원에 소송을 냈다. 대구지방법원은 지난달 “규제가 과도하다”며 양씨 손을 들어줬지만 분쟁은 여기서 끝나지 않았다. 김천시가 항소해 소송을 이어갈 것임을 예고했기 때문이다.

‘유망산업’이라는 태양광발전이 소송에 몸살을 앓고 있다. 양씨 사례 같은 지자체와 사업자 간 법적 다툼이 전국에서 봇물 터지듯 쏟아지고 있다. 최근 1년간 태양광발전소 허가를 둘러싼 행정소송은 88건으로, 최근 들어선 사흘에 한 건꼴로 분쟁이 급증했다.

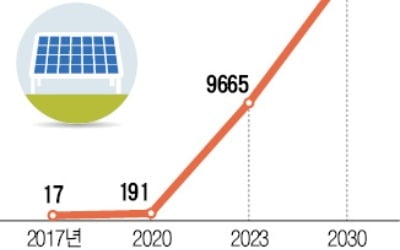

태양광발전소 건설이 정부의 탈(脫)원전·재생에너지 육성 정책에 힘입어 급증 추세다. 태양광발전 신규 설치는 설비용량 기준으로 2016년 909였으나 지난해 1362로 늘었다. 올해는 9월까지 1410로 이미 작년 규모를 넘어섰다.

하지만 지역에선 태양광발전소에 대한 거부감이 커지고 있다. 자연 경관을 해치고 유해물질이 발생한다는 우려 때문이다. 지자체가 김천시 같은 ‘이격 거리 규제’(도로 및 인가와 태양광발전소 간 거리 제한을 두는 것)를 강화하는 이유다. 신재생에너지 육성 일변도로 가던 정부가 일부 여론의 반발에 뒤늦게 ‘난개발은 규제한다’는 기조로 돌아선 것도 지자체 규제 강화에 힘을 실어줬다.

김규환 자유한국당 국회의원에 따르면 발전소 이격 거리 규제는 지난해 3월 54건에서 올 9월 95건으로 두 배 가까이 늘었다.

정부 상대 손해배상 소송도 늘듯

올 들어 발표된 정부 규제도 혼란을 키우고 있다. 산업통상자원부는 5월 산지 태양광의 신재생에너지 공급인증서(REC) 가중치를 0.7~1.2에서 0.7로 낮췄다. 홍기웅 전국태양광발전협회장은 “REC는 일종의 정책보조금인데 가중치가 낮아지면 사업 수익성이 떨어진다”며 “투자비 회수가 어려워졌다고 호소하는 사업자가 많다”고 전했다.

환경부도 7월 산지에서 태양광발전소를 지을 수 있는 입지를 경사도 25도 이하에서 15도 이하로 제한하는 규제를 내놨다. 김길용 한국태양광발전사업자연합회 이사는 “이미 15~25도에서 사업 허가를 받은 경우 바뀐 지침으로 개발허가가 안 나 부지 매입 비용 등으로 쓴 수억원을 날려야 할 판”이라고 했다. 지금까지 소송은 대부분 지자체 조치에 불복하는 행정소송이었지만 앞으로는 환경부 규제에 따른 손해배상 소송도 늘어날 것이란 게 업계 전망이다.

“의욕만 앞선 정부 정책이 화 자초”

정부와 지자체의 규제가 모두 불합리하다고 단정지을 수는 없다. 태양광발전소 난개발에 따른 문제도 적지 않기 때문이다. 문제는 온탕과 냉탕을 오가는 탁상행정이다. 홍종호 서울대 환경대학원 교수는 “처음 정책을 펼 때부터 신재생에너지를 성공적으로 확대한 일본 등의 사례를 연구하고 여러 부작용에 대비해 체계적으로 정책을 펴나갔다면 이런 혼란은 없었을 것”이라고 지적했다.

주먹구구 정책의 문제는 이뿐만이 아니다. 신재생에너지 산업 기술·가격 경쟁력이 외국보다 떨어지는 상황에서 투자만 늘리다 보니 이익은 외국 기업이 챙겨가고 고용은 감소하는 현상이 벌어지고 있다. 작년 신재생에너지 분야 투자는 18% 늘었지만 고용은 오히려 전년보다 3.4% 줄었다.

서민준 기자 morandol@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)