정부가 부추긴 투자 열풍 거센데

지자체들 규제 강화로 잇단 마찰

난개발 우려에 정부도 규제 카드

사업자들 "신재생 늘린다더니…"

태양광발전소를 지으려면 사업 허가와 개발행위 허가를 받아야 한다. 지자체 개발행위 허가를 놓고 소송을 벌인 사례가 69건으로 가장 많았다. 발전사업 허가 단계의 소송도 15건, 발전소 공사에 들어간 이후 지자체가 중지 명령을 내려 소송으로 이어진 사례도 4건 있었다.

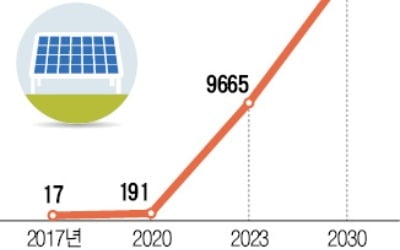

최근 소송이 증가한 이유는 정부의 탈원전·재생에너지 육성 정책을 등에 업고 전국에 태양광발전소 설치 붐이 일면서 난개발 우려가 함께 커졌기 때문이다. 지자체가 주민과 환경단체의 반대를 의식해 발전소 설치 허가 규제를 강화하면서 이에 반발한 사업자의 소송이 늘고 있다. 도로 및 인가와 태양광발전소 간 거리를 제한한 지자체의 규제는 작년 3월 54건에서 올 9월 95건으로 늘었다.

태양광 난개발 우려가 커지자 정부도 뒤늦게 산지 태양광 설치 제한을 두는 등 관련 규제를 강화하고 나섰다. 하지만 태양광업체들의 반발을 키우는 등 혼란을 부채질하고 있다. 김길용 한국태양광발전사업자연합회 이사는 “태양광을 적극 늘리라고 할 때는 언제고 이제 와서 발전소를 짓지 말라고 하면 정부 정책을 믿고 그동안 투자한 업체들의 손실은 누가 보상할 것이냐”고 물었다.

홍종호 서울대 환경대학원 교수는 “정부가 난개발, 주민 반발 등 부작용에 대한 대비도 없이 재생에너지 확대 정책을 밀어붙이다가 혼란을 자초한 셈”이라고 지적했다.

서민준 기자 morandol@hankyung.com