[취재수첩] 현대차, 중국에서 살아남으려면

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

박종관 산업부 기자 pjk@hankyung.com

![[취재수첩] 현대차, 중국에서 살아남으려면](https://img.hankyung.com/photo/201811/07.18299376.1.jpg)

중국 충칭시에 있는 전기자동차 업체 관계자의 말이다. 공장을 둘러보니 고개가 끄덕여졌다. 첨단 로봇들이 부품을 나르고, 불꽃을 튀기며 차체를 조립했다. 손발이 척척 맞았다. 완성된 전기차를 점검하는 로봇은 머리카락 굵기보다 얇은 0.05㎜의 오차까지 잡아냈다. 현대자동차의 스포츠유틸리티차량(SUV) 싼타페 등을 베끼던 예전의 중국이 아니었다.

중국 토종 완성차 업체들은 이미 ‘자동차 굴기’를 향한 파상공세에 나선 상태다. ‘짝퉁 차’ 이미지를 벗어던지고 독자적 디자인과 첨단기술을 적용한 차량을 내놓으며 경쟁력을 높이고 있다. 가격 대비 성능(가성비)은 물론 디자인과 연비, 옵션에 이르기까지 상당한 기술력을 쌓았다는 평가가 나온다. 전기차 분야에선 중국 정부의 지원에 힘입어 세계적인 경쟁력을 확보했다. 내연기관에서 친환경차로, 세단에서 SUV로 변하는 세계 자동차 시장의 흐름에 누구보다 빨리 적응한 듯 보였다.

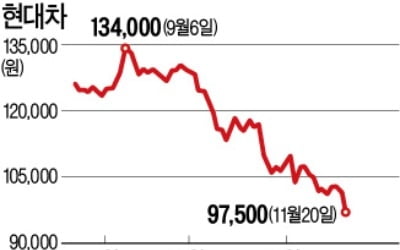

현대차가 중국에서 부진을 면치 못하는 이유도 짐작할 수 있었다. 2010년대 중반부터 중국에서 SUV 붐이 일었지만, 현대차는 현지에서 통할 만한 모델을 내놓지 못해 쓴맛을 봤다. 전기차 모델이나 고급차 브랜드인 제네시스도 제때 선보이지 못하고 뒷걸음질만 쳤다. 그러는 사이 낮은 가격을 내세운 중국 현지 토종 업체와 다른 수입차 브랜드 사이에 끼여 ‘샌드위치 신세’가 됐다. 2014년 10%를 웃돌던 현대·기아차 중국 시장 점유율은 올 들어 4.5%로 반 토막 났다.

현대차가 중국에서 살아남기 위해선 변해야 한다. 가격 경쟁력을 되살리고, 정확한 수요층을 다시 살펴 정밀한 마케팅에 나서야 한다. 현지에서 만난 업계 관계자는 “지금은 밀레니얼 세대(1981~1996년 태어난 이들)를 공략해야 할 때”라며 “‘패밀리룩’을 기반으로 한 천편일률적인 디자인부터 버려야 한다”고 조언했다. 중국 자동차업계는 더 이상 단순한 ‘추격자’가 아니라 경쟁자다. 현대차가 중국에서 적극적으로 변화를 추구하고, 새로운 시도를 해야 하는 이유다. 시간이 많이 남지 않았다.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[취재수첩] 판사들의 '섣부른' 탄핵 운동](https://img.hankyung.com/photo/201811/07.17461127.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)