'날림 심사' 내몰린 470兆 초팽창예산

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

너무 늦은 국회 정상화

'법정 처리시한' 열흘 앞

예산소위 가까스로 출범

최악의 '초치기' 불가피

'법정 처리시한' 열흘 앞

예산소위 가까스로 출범

최악의 '초치기' 불가피

여야가 국정감사 이후 ‘개점휴업’ 상태나 다름없던 국회를 정상화하기로 21일 전격 합의했다. 예산안 처리 법정시한을 불과 열흘 앞두고 이뤄진 정치적 타협이다. 역대 최대인 470조원 규모의 초팽창 예산안이 최악의 날림 심사로 처리될 가능성이 있다는 우려가 나온다.

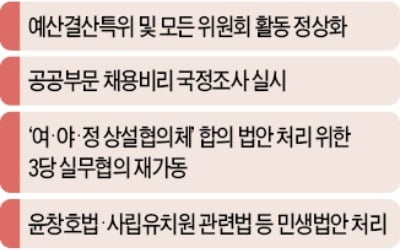

더불어민주당과 자유한국당 등 여야는 이날 두 차례 만난 끝에 ‘공공부문 채용세습 비리 국정조사’를 수용하는 조건으로 중단했던 국회 예산안 심사를 재개하기로 합의했다. 구성을 놓고 공회전만 거듭하던 국회 예산결산특별위원회 산하 예산안조정소위원회도 가까스로 출범했다.

정치권에서는 그러나 예산소위 구성이 “늦어도 너무 늦었다”는 지적이 나온다. 예산소위에 주어진 시간은 예산안 심사 법정시한인 12월1일까지 열흘에 불과하다. 2014년 국회선진화법이 도입된 이후 국회 본회의 상정 예정일을 10일 남긴 시점까지 예산소위 출범이 늦춰진 것은 이번이 처음이다. 이전까지 예산소위가 가장 늦게 꾸려진 2014년과 2017년에도 11월13일에 소위가 구성됐다. 이때도 예산안 법정처리 시한까지 주말을 포함해 최대 3주가량의 시간이 보장됐다. 올해는 사정이 다르다. 예산소위가 지난해보다 1주일 이상 지연 출발하면서 “날림 심사가 불가피하다”는 우려가 나온다.

전문가들은 “매년 12월1월로 규정된 예산안의 본회의 자동부의 제도를 믿고 여야 모두 ‘배짱’을 부리는 벼랑 끝 전술로 일관한 데 따른 참사”라고 지적했다. 민주당은 예산안이 본회의에 자동 상정되면 정부안대로 밀어붙일 수 있다는 판단에, 야당은 예산안 심사와는 아무 연관이 없는 고용세습 국정조사를 고집하면서 내년도 나라살림을 볼모로 정치적 흥정을 했다는 비판이다.

박종필 기자 jp@hankyung.com

더불어민주당과 자유한국당 등 여야는 이날 두 차례 만난 끝에 ‘공공부문 채용세습 비리 국정조사’를 수용하는 조건으로 중단했던 국회 예산안 심사를 재개하기로 합의했다. 구성을 놓고 공회전만 거듭하던 국회 예산결산특별위원회 산하 예산안조정소위원회도 가까스로 출범했다.

정치권에서는 그러나 예산소위 구성이 “늦어도 너무 늦었다”는 지적이 나온다. 예산소위에 주어진 시간은 예산안 심사 법정시한인 12월1일까지 열흘에 불과하다. 2014년 국회선진화법이 도입된 이후 국회 본회의 상정 예정일을 10일 남긴 시점까지 예산소위 출범이 늦춰진 것은 이번이 처음이다. 이전까지 예산소위가 가장 늦게 꾸려진 2014년과 2017년에도 11월13일에 소위가 구성됐다. 이때도 예산안 법정처리 시한까지 주말을 포함해 최대 3주가량의 시간이 보장됐다. 올해는 사정이 다르다. 예산소위가 지난해보다 1주일 이상 지연 출발하면서 “날림 심사가 불가피하다”는 우려가 나온다.

전문가들은 “매년 12월1월로 규정된 예산안의 본회의 자동부의 제도를 믿고 여야 모두 ‘배짱’을 부리는 벼랑 끝 전술로 일관한 데 따른 참사”라고 지적했다. 민주당은 예산안이 본회의에 자동 상정되면 정부안대로 밀어붙일 수 있다는 판단에, 야당은 예산안 심사와는 아무 연관이 없는 고용세습 국정조사를 고집하면서 내년도 나라살림을 볼모로 정치적 흥정을 했다는 비판이다.

박종필 기자 jp@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)