(28) 정지된 시간

재래 종교와 타협한 유교…유교의 생활윤리와 제의

17세기 이후 농촌에도 파고들어…친족집단 형성해 공동 제사

중화사상, 조선 정치에 큰 영향…조선의 지배층, 明황제 제사

정조는 왕위의 적통 이은 게 中 황제들 모신 덕분이라 여겨

명나라에 대한 환상에 젖어 조선의 역사시계 17세기에 멈춰

삶과 죽음의 원리, 곧 종교만큼 사회의 구조와 특질을 깊숙이 규정하는 것은 없다. 그럼에도 역사학의 전통에서 종교의 역할은 언제나 소홀하게 다뤄졌다. 조선왕조의 지배 이념으로 수용된 유교는 재래의 불교와 무속(巫俗)에 대해 적대적이었다. 주술적인 귀신관은 미신으로 억압됐다. 사후세계가 있다는 신앙은 음사(淫祀)로 배척됐다. 지배 이념으로서의 위치가 공고해지자 유교는 재래 종교와 타협했다. 유교의 무속화 내지 무속의 유교화였다. 그런 융합 과정을 통해 17세기 이후 유교의 생활윤리와 제의(祭儀)가 농촌사회 구석으로까지 파고들었다.

조선인은 땅에 기맥이 흐른다고 생각했다. 땅에 묻힌 조상의 체백(體魄)은 불멸이라고 여겼다. 이에 중국적인 사당(祠堂)의 예는 조선에서 그리 발달하지 않았다. 그 대신 묘제(墓祭)와 시묘살이를 중시했다. 묘제의 대수(代數)에는 제한이 없었다. 공중에 흩어진 조상의 신혼(神魂)도 오랫동안 불멸이었다. 조선인에게 조상의 혼백(魂魄)은 중국과 일본에서보다 훨씬 실체적이었다. 조상의 사령은 살아 있는 사람처럼 모셔야 했다. 그래서 조상의 생일에도 제사를 올리는 조선 고유의 제례가 성립했다. 유교의 무속화 양상은 집마다, 지방마다 달랐다. 조상의 생신제(生辰祭)를 올리지 않는 집과 지방도 있었다.

이 같은 정신문화의 변용과 더불어 남부지방 곳곳에서 큰 벼슬을 하거나 학문이 뛰어난 조상의 묘와 사당을 중심으로 동성(同姓) 친족집단이 형성됐다. 대개 17세기 후반부터였다. 이전까지만 해도 친족의 구성에서 남계와 여계는 동등한 비중을 이뤘다. 이후 여자는 상속의 대상에서, 나아가 친족의 성원에서 배제됐다. 지난 20세기 한국사회의 기초단위를 이룬 동성 친족집단은 불과 3세기 전에 형성돼 점점 강화돼 온 것이다.

친족집단의 형성은 대종(大宗)과 소종(小宗)의 원리에 의했다. 큰 벼슬이나 큰 학문의 조상을 불천위(不遷位)로 모시는 것이 대종이다. 흔히 문중(門中)이라고 했다. 불천위는 조상의 신주를 사당의 별실에서 대수 제한 없이 영구히 모시는 것을 말한다. 대종의 파조(派祖)는 대개 불천위였다. 전국적으로 불천위를 모신 양반 신분의 친족집단은 대략 200개에 달했다. 소종은 4대 조상인 고조(高祖)를 같이하는 친족집단이다. 당내(堂內)라고도 했다. 8촌 범위로 이뤄진 당내는 제사공동체임과 동시에 일상에서 상부상조하는 생활공동체였다.

조상의 눈 아래

소종의 종가가 연간 거행하는 제사는 부, 조, 증조, 고조 내외 8명의 기신제(忌晨祭)와 생신제만 해도 연간 16차례였다. 원단과 절기에 올리는 시제(時祭)를 합하면 연간 평균 20여 차례나 됐다. 거기에다 대종이 거행하는 제사가 별도로 있었다. 17∼19세기 조선인의 일상생활은 끊임없는 제사의 연속이었다.

가족과 친족이 죽으면 상복을 입었다. 상복에는 혈연의 멀고 가까움에 따라 다섯 등급이 있었다. 예법에 따라 상복을 모두 입으면 평생 상복을 벗을 날이 없었다. 조선인은 날 때부터 죽을 때까지 ‘조상의 눈 아래’서 살았다. 스위스 출신 한국사 연구자 마르티나 도이힐러 교수의 수사다.

대보단

유교의 무속화는 조선의 정치에도 큰 영향을 미쳤다. 임진왜란 이후 조선의 지배층은 명(明)으로부터 ‘재조(再造)의 은혜’를 입었다고 간주했다. 왕조의 창건을 승인하고 국호를 내려준 것이 첫 번째 지음의 은혜요, 군대를 보내 왜적을 물리쳐준 것이 두 번째 지음의 은혜라는 뜻이다. 명을 아버지의 나라로 섬기는 조선의 자세는 임진왜란을 계기로 더욱 굳어졌다. 1637년 인조는 삼전도에서 청 태종에게 3배9고두를 거행하고 그의 신하가 됐다. 그렇지만 조선의 지배층은 오랑캐 출신 청을 종주로 받들지 않았다. 마음의 종주는 여전히 명이었다.

1703년 충청도의 유림이 임진왜란 때 원병을 보내준 명의 만력제(萬曆帝)를 제사하는 만동묘(萬東廟)를 세웠다. 1683년 명의 마지막 세력이 패망했다. 황제의 혼백을 굶주리게 할 수는 없었다. 그것이 무속화한 충청 유림의 생각이었다. 이듬해에는 왕실이 나서서 만력제를 모시는 대보단(大報壇)을 창경궁 깊은 후원에 건립했다. 숙종은 친히 백관을 대동하고 대보단에 제사를 올렸다. 1749년 영조는 대보단을 증축하고 명의 시조인 홍무제(洪武帝)와 마지막 황제인 숭정제(崇禎帝)를 추가로 배향했다. 나아가 세 황제의 기일만이 아니라 즉위일에도 제사를 거행했다. 사자를 생자처럼 모셔서 생일상도 차린다는 조선 유교의 발상이었다.

정조는 대보단 제사에 더욱 열성이었다. 1793년 정조는 대보단 제사를 친히 거행한 다음 신하들에게 다음과 같은 교지를 내렸다. “사방에 오랑캐의 누린내가 가득하니 황제의 혼령이 우리 동방에 오지 않으면 어디로 가겠는가. 제물을 올리고 몸을 일으키고 구부리는 사이에 눈물이 옷깃을 적시는 줄을 깨닫지 못했다.” 이 말을 온전히 이해하기 위해선 제사의 절차와 의의를 숙지할 필요가 있다.

제사는 사자를 생자처럼 예와 성심을 다해 맞이하고 보내는 의례다. 제주(祭主)는 사흘 전부터 목욕재계하고 출입을 삼가고 조용히 조상을 사모한다. 정성을 다하면 조상의 모습을 볼 수 있다. 제사를 맞아 하늘에 향을 사르고 땅에 술잔을 부어 조상의 혼백을 부르면 조상이 빙그레 웃는 모습으로 나타나 제상(祭床)에 앉는다. 절을 하고 술잔을 올리고 정성스레 마련한 음식을 드린다. 국궁해 다 잡수길 기다린 다음 다시 술잔을 올리고 절을 한다. 조상이 돌아가시면 다시 향을 사르고 술잔을 붓는다. 이튿날 밤 꿈에 조상이 나타나서 “잘 먹었다, 고맙다”고 치사하면 그것이야말로 정성을 다한 최고의 제사다.

정조가 세 황제의 제사를 올리면서 하염없이 눈물을 흘린 것은 신하들 들으라고 겉치레로 한 말이 아니었다. 정성을 다하는 사이 어느덧 세 황제가 현신했기 때문이다. 무속의 언어로 표현하면 세 황제의 혼령과 접신한 셈이다. 황제의 굶주린 혼령이 사방을 배회하다 찾아와서 잡숫고 치사하니 정조는 그 적통으로서 황제가 된 것이나 다를 바 없었다. 옷깃이 젖도록 눈물을 흘린 것은 그 감격을 못 이겨서였다.

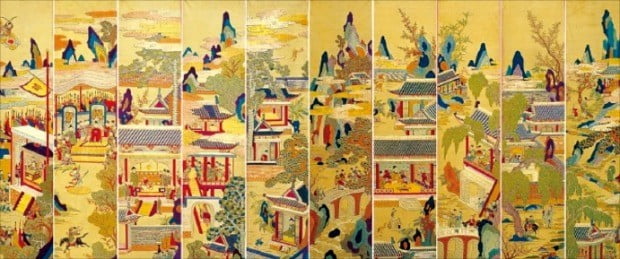

태평성시도

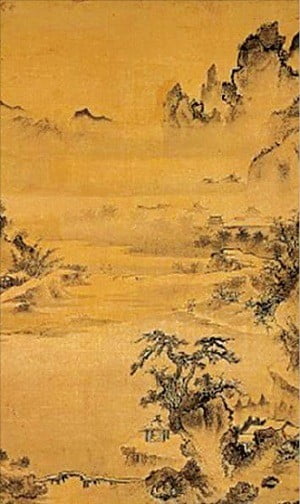

그런 정신세계가 길게 이어지는 사이에 조선의 산천도 알게 모르게 중화의 산천으로 감각됐다. 최초의 장편소설 《구운몽(九雲夢)》은 선계(仙界)에서 내려온 양소유란 주인공이 중국을 무대로 출세하고 인생을 즐기는 이야기다. 뒤이어 19세기까지 나온 여러 장편소설이 죄다 그랬다. 시와 그림과 노래의 소재도 중국의 산천이었다. 쑤저우(蘇州)의 소상팔경(瀟湘八景)이 그 가장 훌륭한 모델이었다. 18세기 말이면 중화의 적통을 계승한 소중화 조선의 자신감은 절정에 달해 있었다.

이 같은 정신세계를 두고 계승범 교수는 ‘정지된 시간’이라고 비유했다. “조선의 역사 시계는 삼전도의 항복에 이어 명의 멸망이 있었던 1644년에 발이 묶여 정지한 채 더 이상 힘차게 똑딱이지 않았다.” 시간이 오래 정지할 수는 없다. 이윽고 위기의 시대가 찾아왔다.

이영훈 < 前 서울대 경제학부 교수 >

![[엔터브리프] 밴드 데이식스, 내달 10일 컴백 등](https://img.hankyung.com/photo/201811/AA.18319875.3.jpg)