<2부> 재테크는 '인생 마라톤'…대박 환상을 깨라

(4) '신흥부자'를 꿈꾸는 스마트 중산층

현재·노후 동시에 챙긴다

"큰 위기상황서 돈 벌 기회 온다"…부동산에 매이기보단 투자 선호

노후 대비는 연금저축과 IRP로

재테크 1차 목표는 '종잣돈'

저축·투자계좌 나눠 자산관리, 목돈 생기면 투자 늘리며 재테크

수시로 시장 체크, 투자처 찾아

젊은 세대 중에는 다른 노선을 추구하는 재테크족이 적지 않다. 자신만의 중장기 재테크 원칙을 세우고 지켜나간다. 상대적으로 해외 경험이 많고, 금융교육을 받은 이들이다. 일과 삶의 균형을 중시하는 이들은 ‘현재의 삶’과 ‘미래의 노후’를 동시에 챙긴다. 적은 돈이라도 미리미리 준비해 놔야 일에 묶이지 않고 걱정 없이 은퇴할 수 있다는 생각이 강하다.

대기업에 다니는 임모 과장(36)은 서울 마포의 반전세 아파트에 산다. 부부 합산 연봉이 1억원을 넘지만 아직은 내집 마련 시기가 아니라고 생각한다. 아파트 갭투자로 수억원대 차익을 거둔 친구들이 부럽긴 하지만, 이미 ‘저가 매수’ 타이밍을 놓쳤다는 게 그의 판단이다.

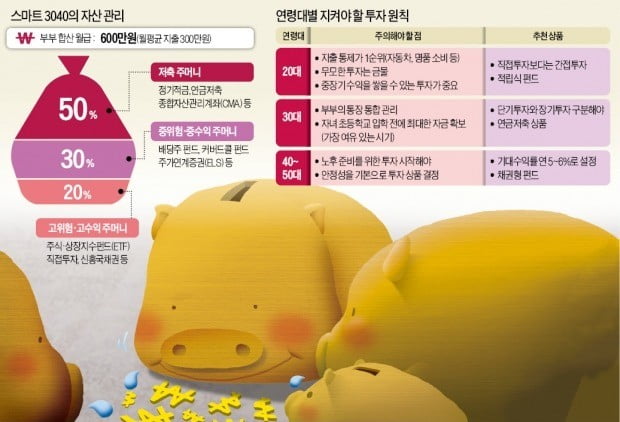

임 과장은 매년 7% 이상의 수익을 꾸준히 내는 걸 목표로 삼는다. 원칙은 간단하다. 투자 위험에 따라 금융자산을 분산하고 매월 늘려나간다는 것. 금융자산을 △저축(50%) △중위험·중수익(30%) △고위험·고수익(20%)으로 나누고, 월급에서 지출금을 뺀 40%가량을 적절히 분배한다.

그는 매월 저축 계좌에 150만원씩 붓는다. 작년에 가입한 ‘3000만원 목돈 만들기’ 적금에 매월 70만원씩 넣고, 나머지는 개인연금과 보험 상품에 넣는다. 투자 계좌에도 매월 150만원을 넣는다. 평소엔 절반은 간접투자, 절반은 직접투자를 하는 편이다. 요즘은 시장 상황이 좋지 않아 배당주 펀드나 사모펀드 재간접펀드와 같은 중위험·중수익 상품 비중을 늘렸다. 그는 “지난 몇 년간 아파트값이 많이 올랐지만 중장기적으로 보면 연 수익률이 그리 높지 않을 것이라고 생각한다”며 “매년 투자 수익을 올리면서 종잣돈을 만들어가는 것이 재테크의 1차 목표”라고 말했다.

“실탄이 있어야 기회 잡는다”

임 과장은 저축 계좌와 투자 계좌를 1 대 1 비율로 관리한다. 투자 계좌에서 큰 수익이 나면 저축 계좌로 안전하게 옮겨 균형을 맞춘다. 거꾸로 저축 계좌에서 목돈을 타게 되면 투자 계좌로 옮겨 시장 상황에 적합한 상품에 더 투자한다. 그는 “부자들은 항상 글로벌 금융위기 같은 위기 상황이 왔을 때 큰돈을 번다”며 “그럴 때를 대비해 동원할 수 있는 ‘현금 실탄’을 마련해 두려고 한다”고 말했다.

중소기업에 근무하는 김모 차장(40)은 부부 합산 연봉이 7000만원 수준이다. 딸 둘을 키우다 보니 여윳돈을 투자하는 게 쉽지 않다. 그래도 매월 개인연금은 빼놓지 않는다. 월급날이면 자동으로 57만원이 연금저축과 개인 퇴직연금(IRP) 계좌로 빠져나간다. 연간 700만원 세액공제 한도를 딱 맞췄다. 그보다 월급이 적은 배우자 통장에서 나가도록 해놨다. 2015년부터 총급여액이 적은 사람이 세액공제를 더 많이 받을 수 있도록 세법이 바뀌었기 때문이다.

그는 매월 적금에도 30만원씩 부어 목돈을 마련한다. 적금이 만료돼 목돈이 생기면 투자를 늘리는 방식으로 재테크를 한다. 증권사에 다니는 친구들에게 수시로 시장 상황을 묻고 투자처를 찾는다. 김 차장은 “지난해 시장 상황이 좋았을 때 상장지수펀드(ETF)에 투자해 재미를 봤다”며 “요즘엔 시장 분위기가 좋지 않아 때를 기다리는 중”이라고 말했다.

상당수 젊은 직장인은 모은 돈이 별로 없는 게 현실이다. NH투자증권 100세시대연구소의 3040 직장인 설문조사에 따르면 서울에 사는 직장인은 월평균 369만원(세후)을 벌어 337만원을 쓴다. 지출을 빼면 손에 쥐는 돈이 한 달 평균 32만원에 불과하다. 노후를 위해 저축하는 돈이 월평균 27만원에 그치는 이유다. 그러면서 은퇴 뒤 월 224만원의 생활비를 기대한다. 박진 NH투자증권 100세시대연구소장은 “확실한 소득이 보장되는 30~40대를 놓치면 노후 준비를 할 시간이 없다는 점을 명심해야 한다”며 “노후 대비를 위해 연금상품에 꾸준히 돈을 넣는 한편 여윳돈이 생기면 투자 등을 통해 목돈으로 불려나가는 ‘뭉칫돈 사다리’ 전략을 병행할 필요가 있다”고 강조했다.

최만수 기자 bebop@hankyung.com