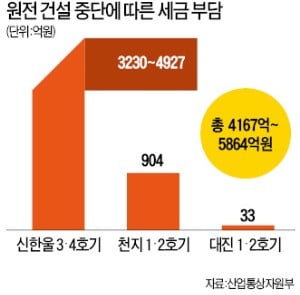

짓던 원전마저 멈춰 매몰비용만 1兆…"脫원전 재고할 때 됐다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

기로에 선 한국 원전산업

에너지 전문가들이 지적하는 '탈원전 문제점'

산업생태계 붕괴 위험 커져

신규 원전 6기 건설 중단에 내년 가을께 '일감 절벽' 직면

'원전 제로'로 퇴로 막혀

전력 수급 장기예측 힘든데다 원전 수출에도 부정적 영향줄 것

탈화력 동시 추진도 비현실적

전력 소비 빠르게 느는 나라서 火電까지 줄이면 공급 차질 우려

신재생정책 주먹구구

재생에너지 기반 부실한데…태양광 등 외국사만 배불려

에너지 전문가들이 지적하는 '탈원전 문제점'

산업생태계 붕괴 위험 커져

신규 원전 6기 건설 중단에 내년 가을께 '일감 절벽' 직면

'원전 제로'로 퇴로 막혀

전력 수급 장기예측 힘든데다 원전 수출에도 부정적 영향줄 것

탈화력 동시 추진도 비현실적

전력 소비 빠르게 느는 나라서 火電까지 줄이면 공급 차질 우려

신재생정책 주먹구구

재생에너지 기반 부실한데…태양광 등 외국사만 배불려

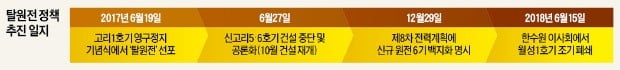

원자력업계 한 관계자의 하소연이다. 그는 세계적으로 안전과 환경을 중시하는 추세를 감안하면 원자력발전 비중을 조금씩 줄여나가는 것은 자연스러운 행보라고 했다. 국제원자력기구(IAEA)도 세계 원전 비중이 작년 5.7%에서 2030년 3.6~5.2%로 감소할 것으로 내다봤다. 문제는 정부의 탈(脫)원전 방식이 너무 급진적이라는 것이다. 정부는 겉으론 “60여 년에 걸쳐 천천히 탈원전하자는 것”이라고 하지만 신규 원전 중단 등 정책을 보면 속도가 빠르다. 원전업계와 학계가 가장 우려하는 것도 이 대목이다. 이 관계자는 “이대로라면 힘들게 키운 세계적인 전문 인력이 해외로 다 빠져나가고 국가 전력 수급이 불안정해질 가능성이 크다”고 지적했다.

건설 중이던 원전까지 중단

더 큰 문제는 원전 건설 중단으로 산업 생태계가 붕괴될 위험에 처했다는 점이다. 한 원전기자재 업체 관계자는 “원전 건설 중단으로 내년 가을께면 일감이 사실상 끊긴다”고 전했다. 원전산업의 핵심인 설계·기자재 분야에서 제조 인력 약 1만1000명이 직접적인 타격을 받을 전망이다. 서균렬 서울대 원자핵공학과 교수는 “당장 내년부터 핵심 인력의 엑소더스(대탈출)가 벌어지고 원전산업 생태계가 무너질 가능성이 크다”고 우려했다.

세계 원전 운영 국가 31개국 가운데 탈원전, 즉 원전을 ‘0’으로 만들겠다고 선언한 나라는 네 곳뿐이다. 한국과 독일, 스위스, 벨기에다. 프랑스처럼 원전 비중을 줄여나가는 나라도 탈원전을 말하지는 않는다. 손양훈 인천대 경제학과 교수는 “다른 나라는 에너지 수급 여건이 언제 어떻게 변할지 모르는데 원전 제로를 못박는 건 위험하다는 것을 알기 때문”이라며 “한국도 2030년 정도까지 원전 비중 감축 계획을 제시하되 그 이후 계획은 변경 여지를 남겨놓는 것이 맞다”고 말했다.

‘탈원전 국가’라는 이미지는 정부가 공을 들이고 있는 원전 수출에도 부정적이라는 지적이 나온다. 한 에너지업체 관계자는 “사업을 발주하는 입장에서 탈원전 국가에 원전을 맡기는 게 당연히 불안하지 않겠느냐”며 “최근 영국, 사우디아라비아 등에 대한 수출이 잘 풀리지 않는 것도 이와 무관치 않을 것”이라고 꼬집었다.

급격한 탈석탄, 전력수급 차질

한국은 원전과 석탄을 많이 쓴다. 작년 원전의 발전량 비중은 30.3%, 석탄은 45.4%에 이른다. 정부는 이를 2030년까지 각각 24%, 36%까지 줄일 계획이다. 원전은 안전 차원에서, 석탄은 미세먼지 감축 등 환경 보호 차원에서 줄여야 한다는 것이다.

전문가들은 취지는 좋지만 비현실적인 대책이라고 비판하고 있다. 노동석 에너지경제연구원 선임연구위원은 “경제협력개발기구(OECD) 국가 중 한국과 멕시코만 전력 소비가 늘어나고 있다”며 “전력 소비가 일정한 나라들도 원전과 석탄 중 하나를 줄여나가는데 한국 같은 나라가 탈원전과 탈석탄을 동시에 할 수 있을지 의문”이라고 했다.

김삼화 바른미래당 의원은 “5개 발전공기업 계획에 따라 석탄화력발전소 폐기와 성능 개선을 추진하면 2026년부터 전력예비율이 적정 수준인 22%보다 밑으로 떨어진다”며 “전력 수급에 차질을 빚을 것”이라고 경고했다.

“태양광·풍력 장비는 외국산”

정부는 원전과 석탄의 빈자리를 태양광, 풍력 등 신재생에너지로 채우겠다는 복안이지만 이런 계획마저 부실하다는 목소리가 많다. 신재생에너지산업 경쟁력이 외국보다 떨어지는 상황에서 공급부터 늘리고 보자는 식의 정책 때문에 외국산 장비가 범람하는 등 부작용이 속출하고 있다. 풍력발전기 시장의 외국산 점유율은 2014년 0%였으나 올 9월 70%로 급증했다. 핵심 장비를 수입에 의존하다 보니 고용 파급 효과도 일어나지 않는다.

서민준 기자 morandol@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)