다음, 폐지 안내문 올려

여론 형성 PC·포털 게시판서 스마트폰·SNS로 바뀐 영향

여성 전용 '미즈넷'도 문닫기로

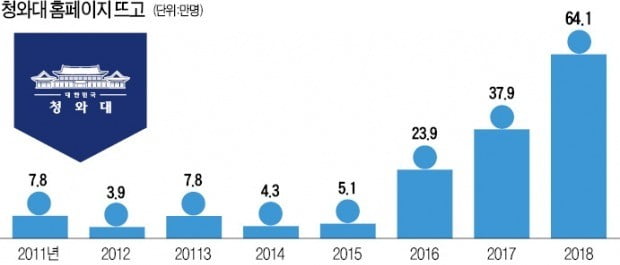

청와대 홈페이지 방문자 月 5만명서 64만명으로 급증

포털사이트 다음은 최근 토론 게시판 ‘아고라’를 폐지하기로 결정하고 이런 안내문을 올렸다. 2004년 12월 문을 연 아고라는 고대 그리스의 토론광장에서 따온 이름이다. 정치·경제·사회 전반의 주제에 갑론을박이 벌어지며 인기를 누렸지만 몇 년 전부터 이용자 수가 줄곧 내리막길을 걸어왔다. 아고라에 쌓인 3000만 건 넘는 글은 내년 4월 모두 삭제된다.

인터넷 여론을 좌우하던 ‘1세대 토론 게시판’ 시대가 저물고 있다. 여론 형성의 무게 중심이 PC와 포털 게시판에서 스마트폰과 소셜네트워크서비스(SNS)로 바뀐 영향이다.

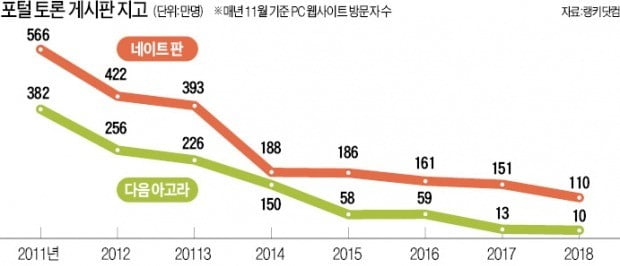

10일 시장조사업체 랭키닷컴에 따르면 아고라의 월간 방문자 수(PC 기준)는 2008년 11월 510만 명에서 올 11월 10만 명으로 떨어졌다. 젊은 층이 주로 몰리던 네이트 ‘판’ 역시 같은 기간 449만 명에서 110만 명으로 줄었다. 다음은 아고라와 함께 여성 전용 게시판 ‘미즈넷’도 폐쇄할 예정이다.

최진봉 성공회대 신문방송학과 교수는 “포털의 특정 공간에 이용자가 몰리던 과거와 달리 본인 의견을 개진할 수 있는 장소가 다양해진 만큼 예상된 수순”이라며 “포털업체들이 이런 흐름에 맞춘 서비스 개선에 굼떴던 측면도 있다”고 말했다. 게시물 공유가 쉽고 전파가 빠른 ‘페이스북’ ‘카카오스토리’ 등 SNS 서비스가 여론 형성에 미치는 영향력이 포털 게시판을 넘어섰다는 평가는 이미 오래전부터 나왔다.

여기에 문재인 정부 들어 등장한 청와대 홈페이지의 ‘국민청원’이 이들 게시판 입지를 더 위축시켰다는 분석도 있다. 박근혜 정부 때는 월 3만~7만 명 정도만 찾던 청와대 홈페이지가 요즘 문전성시를 이루고 있다. 국민청원 도입 이후 방문자 수가 지난해 11월 37만 명, 올 11월 64만 명으로 급증하는 추세다.

공개 청원은 원래 아고라에서 활발했던 기능이다. 아고라에는 지금까지 20만 건 넘는 청원에 4500만 개 이상의 서명이 이뤄졌다. 별다른 법적 구속력이 없음에도 억울한 사연을 호소하고 부조리를 고발하는 ‘신문고’ 역할을 톡톡히 했다. 전문가들은 청와대 국민청원이 이 기능을 흡수하면서 일종의 SNS로 역할이 넓어졌다고 분석했다. 지난해 8월 도입된 국민청원에는 이날까지 35만 건 이상의 글이 올라왔다. 청와대의 업무 영역과 무관한 온갖 사연이 뒤섞이다 보니 ‘만기친람(萬機親覽) 시대’로 돌아간 것 같다는 지적이 나올 정도다.

포털 토론 게시판은 주류 언론에서 다 다루지 못하는 사회 각계 민심을 담아낸다는 긍정적 평가와 더불어 일방적인 주장이 여과 없이 확산하는 부작용을 낳았다는 비판을 동시에 받았다.

네이트 판은 소소한 일상을 공유하는 공간으로 젊은 층을 끌어모았으나 허위·과장 글이 난무해 ‘판춘문예(판+신춘문예)’라는 오명을 함께 얻었다. 네이트 판의 폭로 글이 사회적 파문으로 번진 2015년 ‘세 모자 성폭행 사건’, 2017년 ‘한샘 성폭행 사건’, 지난달 ‘이수역 폭행사건’ 등은 경찰 수사 결과와 작성자 주장이 엇갈려 또 다른 논란을 불러온 사례다.

다음 아고라의 최전성기는 이명박 정부 때 ‘광우병 촛불 집회’가 절정에 달한 2008년 6월이었다. 랭키닷컴에 따르면 당시 아고라 페이지뷰는 역대 최대인 16억167만여 건에 달했으나 지난달엔 1026만여 건에 그쳐 100분의 1 아래로 쪼그라들었다. 2009년 아고라 논객 ‘미네르바’의 경제위기 예언 글이 파장을 일으키면서 포털의 정치적 편향성 논란으로 번지기도 했다.

토론이 이뤄지는 플랫폼(공간)은 시대 흐름에 따라 바뀌고 있지만, 일방적 주장과 미확인 정보가 난무하는 온라인 토론 문화는 그대로라는 비판이 적지 않다. 비교적 차분하게 장문의 글을 쓸 수 있는 PC와 달리 짧고 즉흥적인 반응이 오가는 스마트폰에선 이런 경향이 심해졌다는 지적이다.

한 포털업계 관계자는 “과거엔 누리꾼끼리 치고받다가도 결국은 시시비비를 가려내며 분위기가 정리되는 ‘집단지성’이 있었다”며 “뉴스 댓글과 SNS가 중심이 된 요즘 토론 문화는 오히려 반대로 가고 있다”고 꼬집었다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com